Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Media & Jornalismo

versão impressa ISSN 1645-5681versão On-line ISSN 2183-5462

Media & Jornalismo vol.19 no.35 Lisboa dez. 2019

https://doi.org/10.14195/2183-5462_35_6

ARTIGO

Imprensa portuguesa no fim do Estado Novo: consumo e contextos

Portuguese press at the end of the New State: consumption and contexts

Prensa portuguesa al final del Estado Nuevo: consumo y contextos

Suzana Cavaco*

https://orcid.org/0000-0001-8129-8555

https://orcid.org/0000-0001-8129-8555

*Universidade do Porto, Faculdade de Economia; Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória

RESUMO

O objetivo deste artigo é compreender os desafios que a imprensa portuguesa enfrentava no fim do Estado Novo, explorando o fator procura. Depois de um enquadramento teórico no âmbito da economia dos media, propõe-se contextualizar o consumo de imprensa, relacionando-o com o atraso económico e social do país face à Europa Ocidental e América do Norte.

Palavras chave: Estado Novo; imprensa; televisão; consumo; capital humano

ABSTRACT

The objective of this paper is to understand the challenges that the Portuguese press faced at the end of the New State, by exploring the demand factor. After a theoretical framework in the field of media economics, it tries to contextualize the consumption of the press, relating it to the economic and social backwardness of the country in relation to Western Europe and North America.

Keywords: New State; press; television; consumption; human capital

RESUMEN

El objetivo de este artículo es comprender los desafíos que enfrentó la prensa portuguesa al final del Estado Nuevo, explorando el factor de demanda. Después de un marco teórico en el campo de la economía de los medios de comunicación, intenta contextualizar el consumo de la prensa, relacionándolo con el atraso económico y social del país en relación con Europa occidental y América del Norte.

Palabras clave: Estado Nuevo; prensa; televisión; consumo; capital humano

O Estado Novo é uma estrutura política que, implantada em Portugal em 1933 sobre os alicerces da ditadura, só veio a ser derrubada em 1974. Em 1968, com a sucessão de Salazar, o regime autoritário, nacionalista e de partido único experiencia uma certa “descompressão” política e uma crescente “abertura” à economia Europeia. Tal como Salazar que comandou os destinos do país durante 36 anos, Marcelo Caetano era um corporativista convicto, um adepto fervoroso do Estado forte, e um “adversário ferrenho” do liberalismo, da democracia parlamentar e do sistema partidário (Rosas, 1999, p. 29). Todavia, diferente de Salazar que era “avesso à representação mediática”, Caetano atribuía “grande importância aos media como instrumento para a boa consecução de uma política” (Cádima, 1996, pp. 37, 46). Encarava como parceira a imprensa alinhada ou moderadamente crítica, preferindo a adesão à obediência (Cavaco, 2012).

Quando tomou posse como Presidente do Conselho, a imagem de Caetano na imprensa era a de “um homem ativo, coloquiante e sedutor para a imprensa e, por intermédio desta, para o público” (Cabrera, 2006, p. 65). Apesar de não ser liberal nem democrata, despertou nos portugueses expectativas de mudança, por ser um reformista dentro do regime desde o pós II Guerra Mundial (Rosas, 2004). Porém, chegou “irremediavelmente tarde” ao poder (Rosas, 1998, p. 485). Apesar de Caetano não o ter entendido, a guerra colonial, que se arrastava desde 1961, “era o nó górdio do projeto reformador” (Rosas, 2004, p. 19). Os objetivos “liberalizar e modernizar, por um lado, e continuar a guerra, por outro” mostrar-se-iam “insanavelmente antagónicos” (Rosas, 1998, p. 486).

Este artigo propõe-se contextualizar o consumo de imprensa no fim do Estado Novo, numa altura em que cerca de metade dos jornais diários foram adquiridos por grandes grupos económicos/financeiros.

O estudo centra a atenção nos cinco anos e meio do consulado marcelista (1968-1974), mas recua no tempo sempre que se mostre pertinente. Começamos com um enquadramento teórico, apontando alguns conceitos económicos que ajudam a caraterizar o media imprensa e a compreender os desafios que enfrenta.

1. Forças económicas que afetam a imprensa: conceitos-chave

A imprensa escrita opera num ambiente de produção afetado por economias de custo unitário, em que os custos de uma única unidade (um exemplar de um jornal) são influenciados pela quantidade total de produção (Picard, 2011). Os produtos desta indústria têm forma física, pelo que o processo de distribuição aos consumidores envolve requisitos de logística (mecanismos de armazenagem, de transporte e de distribuição para venda a retalho) que representam custos adicionais significativos (Picard, 2011). Os custos muito altos na primeira cópia apelam à existência de economias de escala quer na produção quer na distribuição; isto é, forçam a aumentar a quantidade produzida para baixar o custo médio de produção.

O modelo de negócio da imprensa assenta num padrão de mercado multilateral (Osterwalder & Pigneur, 2010), ao apresentar fluxos de receitas provenientes, em simultâneo, de dois grupos de clientes distintos, mas interligados: consumidores e anunciantes. Nesta lógica de duplo mercado (Picard, 1989), a imprensa disponibiliza ao anunciante o acesso às audiências, e aos leitores propõe um pacote de informação e entretenimento. O desempenho no mercado do consumidor tende a afetar o desempenho no mercado do anunciante, pelo que uma alta circulação paga, em geral, atrai mais receitas publicitárias.

A procura e as políticas públicas são, de acordo com o modelo de organização industrial, duas condições básicas que influenciam o funcionamento do mercado, a conduta das empresas e o desempenho da indústria (Hoskins et al., 2004).

Os media são um negócio; mas são também instituições sociais e culturais, produzindo e distribuindo conteúdo simbólico (informação, ideias e cultura) (McQuail, 2003). Servem necessidades privadas e públicas (Picard, 1989). Ainda que desprovido de poder formal, o campo jornalístico pode ser um instrumento tanto de democracia como de opressão simbólica (Bourdieu, 1997), o que faz com que sejam “enormes” as externalidades geradas pelos produtos media (Baker, 2004).

Uma externalidade ocorre quando atividades de produção ou de consumo envolvem benefícios ou custos que não estão diretamente envolvidos nessas atividades (Frank, 1998). Se o impacto é adverso, chama-se externalidade negativa; se é benéfico chama-se externalidade positiva (Mankiw, 2012). Um exemplo padrão da primeira é o caso da poluição; um exemplo da segunda é o caso do apicultor que, ao aumentar o número de abelhas nas suas colmeias, fará aumentar a polinização nos pomares vizinhos (Frank, 1998).

As externalidades podem ser provenientes da produção ou do consumo de bens e serviços (Hoskins et al., 2004), isto é: decisões de produção e de consumo podem conduzir a ineficiências relativamente à alocação de recursos (Mankiw, 2012). Nem sempre as ineficiências de mercado podem ser resolvidas entre particulares (Mankiw, 2012). As políticas públicas podem corrigir falhas de mercado, tentando remediá-las, tanto impedindo, minimizando ou desencorajando as externalidades negativas, como potenciando as externalidades positivas. Isto é, podem internalizar as externalidades através da regulação e/ou da tributação fiscal no primeiro caso; ou através de subsídios e/ou incentivos fiscais no segundo caso (Mankiw, 2012).

1.1 Externalidades positivas da instrução

A disposição e a capacidade do público para adquirir/consumir produtos media são uma força económica significativa que influencia os materiais produzidos e o sucesso das empresas media (Picard, 2011). Para além dos recursos escassos tempo e/ou dinheiro, o consumo de imprensa requere do consumidor competências cognitivas básicas (saber ler), mas mais sofisticadas do que os media eletrónicos rádio e televisão.

Alfred Marshall afirmava no século XIX que as vantagens dos gastos públicos e privados em educação do povo não devem ser medidas apenas pelos seus frutos diretos (Marshall, 2013). Mankiw (2012, p. 199) aponta algumas externalidades positivas de uma população instruída:

One externality is that a more educated population leads to more informed voters, which means better government for everyone. Another externality is that a more educated population tends to mean lower crime rates. A third externality is that a more educated population may encourage the development and dissemination of technological advances, leading to higher productivity and wages for everyone. Because of these three positive externalities, a person may prefer to have neighbors who are well educated.

Quanto mais instruído é um povo, menos sujeito está “aos enganos do entusiasmo e da superstição, que entre as nações ignorantes frequentemente ocasionam as mais terríveis desordens” (Smith, 2010, p. 425). Esta é a perspetiva do pai do liberalismo económico (Adam Smith) que, no século XVIII, defendia a necessidade do Estado promover a instrução do povo também para contrariar os efeitos nefastos da divisão do trabalho que era a grande responsável pelo aumento da capacidade produtiva do trabalho que se verificava então em Inglaterra (Smith, 2010).

A crescente complexidade dos processos de produção começou a exigir pessoas mais instruídas (Maddison, 2007a), na medida em que quanto mais alto o nível médio de instrução, mais fácil é para uma população trabalhadora entender e aplicar os frutos do progresso técnico (Maddison, 1991).

Capital humano é o valor, para uma pessoa ou para a sociedade como um todo, dos ganhos futuros extra possibilitados pela instrução (Gordon, 2012, p. 375). Os países com altos níveis de capital físico e capital humano tendem a usar eficientemente os fatores de produção (Mankiw, 2010). A acumulação de capital físico e humano favorece a inovação e o progresso tecnológico (Maddison, 2007a). Por outras palavras, investimento e mudança tecnológica exigem trabalhadores instruídos; isto é, um investimento anterior em capital humano (Gordon, 2012, p. 398).

2. Acumulação de capital humano: o atraso português

Os países capitalistas avançados (Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Suécia, Alemanha, entre outros) caraterizam-se pelo esforço que fizeram a longo prazo para elevar o nível de educação de suas populações (Maddison, 1991), de forma a responder ao ritmo acelerado de desenvolvimento tecnológico que marcou os séculos XIX e XX (Maddison, 2007a). Por exemplo, no Reino Unido, a escolaridade média por trabalhador foi aumentando: se em 1820 era de 2,00 anos; em 1870 era 4,44; 6,11 em 1890; 8,82 em 1913; 9,55 em 1929; 9,99 em 1938; 10,60 em 1950 e 11,66 em 1973 (Maddison, 2007a). Além de mais escolaridade, a qualidade da educação nos países avançados era em geral melhor do que na maioria dos países mais pobres (Maddison, 1991).

Em 1973, no fim do Estado Novo, a escolaridade média da população portuguesa (entre os 15 e os 64 anos), situava-se nos 4,62 anos. Apesar do aumento face aos 2,53 anos de 1950, o país estava muito aquém dos valores alcançados pelo Japão, EUA, Bélgica, França, Reino Unido, Alemanha e Irlanda, que em 1973 ultrapassavam os 11,50 anos de escolaridade (Maddison, 1996). Nesse ano, Portugal levava um atraso de um século face ao Reino Unido.

“O atraso económico e a abundância de uma mão-de obra barata não incitavam o capitalismo português a fazer grandes esforços” (Lucena, 1976, p. 147). Em 1970, enquanto se assistia no mundo ao despontar da revolução informática e das comunicações espaciais, cerca de um terço da população portuguesa (33,6%) era analfabeta; um valor alto, apesar da redução em 6,7 pontos percentuais face aos 40,3% registados em 1960 (Barreto, 2000). Porém, a realidade era pior do que os números estatísticos sugerem, como se alertava no II Congresso Republicano de Aveiro, em 1969:

(...) o problema, entre nós, não pode ser compreendido em toda a sua extensão e gravidade, pela consulta das estatísticas referentes ao analfabetismo. Na verdade, ao número dos que não tiveram acesso a qualquer educação de base, é necessário acrescentar a multidão daqueles que tendo aprendido a ‘ler, escrever e contar’ é, na realidade, constituída por analfabetos.

As precárias condições económico-sociais da maioria do Povo Português, a impossibilidade material de acesso a fontes de leitura e de informação tornam perfeitamente inúteis os conhecimentos adquiridos na escola, os quais, por falta de uso, acabam praticamente por desaparecer. (Vértice, 1969, p. 255)

A democracia que emergiu da Revolução de 1974 herdou um país marcado por altas taxas de iliteracia, fruto do fraco investimento em capital humano. Mas, o problema é mais longínquo e complexo, até porque, em matéria de alfabetização, a I República foi pior sucedida do que o Estado Novo (Nóvoa, 2005).

A ausência de competição religiosa explica, em parte, o contraste com os países do noroeste da Europa (Stolz et al., 2013), na medida em que o desenvolvimento precoce da literacia nesses países esteve estreitamente relacionado com a Reforma Protestante que, ao estimular a leitura da Bíblia na língua vernácula pelos leigos, promoveu a literacia em massa (Hallin & Mancini, 2004). A inovação quatrocentista do alemão Gutenberg foi fundamental para a propagação das teses protestantes.

Se nos EUA, Grã-Bretanha e Holanda, por exemplo, a educação beneficiou do jogo concorrencial - “entre instituições religiosas, económicas, reformadoras, de cidadãos e de correntes de opinião, laborais e sindicais” - “de um enorme dinamismo, sob a tutela discreta de um Estado pouco interveniente” (Candeias, 1993), em Portugal, o lento progresso da alfabetização relaciona-se com “a fragilidade da ação do Estado, a insuficiência das elites, a insignificância da iniciativa particular, as resistências várias à cultura escolar” (Nóvoa, 2005, p. 25).

As diferenças no quadro institucional estão, de resto, na base do fosso entre países europeus: enquanto a norte, as instituições liberais, burguesas, triunfaram muito cedo sobre o feudalismo, na Europa mediterrânea “o conflito entre as forças do liberalismo e do conservadorismo tradicional se manteve sem alteração até bem dentro do século XX” (Hallin & Mancini, 2004, p. 62). A censura afetou sobretudo o sul da Europa, já que a norte a intervenção forte do Estado coexistia com a proteção da liberdade de imprensa (Hallin & Mancini, 2004).

Em Portugal, “quase 90% do tempo de produção intelectual portuguesa, entre a aplicação da arte de Gutenberg e 1974, foi marcado pelo policiamento dos censores” (Marcos, 1999, p. 11). No fim do Estado Novo, o Estatuto da Imprensa de 1972 reduziu as barreiras à entrada de novos agentes ao pôr fim à autorização prévia e à caução que vigoravam desde 1936. Mas, a mudança da denominação de censura prévia para exame prévio (Lei de Imprensa de 1971) continuou a constituir uma pesada barreira ao funcionamento dos jornais, influenciando sua produção e procura, ao impedir que a imprensa satisfizesse as necessidades/desejos informativos dos consumidores ou simplesmente inibindo a publicação com as demoras dos censores (Cavaco, 2014). Diferente da “mão invisível” do Estado Liberal, o corporativismo do Estado Novo preconizava uma “actividade económica dominada pela moral”, incumbindo ao Estado “orientar, dirigir e fiscalizar toda a atividade nacional”, bem como “assegurar a perfeita conformação dos processos e fins económicos com as normas de consciência moral” (Caetano, 1935, p. 13-15). “Qual é a conduta mais conveniente ao interesse da Nação? Só o Governo o sabe; só o Governo pode dizê-lo. Os portugueses não têm mais que esperar, escutar e seguir.” Estas são palavras de Marcelo Caetano (1944, p.11) que, enquanto doutrinador do regime, comparava o Estado liberal à indiferença e ceticismo de Pilatos e rejeitava a sua escola oficial por ensinar em vez de educar (Caetano, 1941). De acordo com a revisão constitucional de 23 de maio de1935, o ensino ministrado pelo Estado português visava: “além do revigoramento físico e do aperfeiçoamento das faculdades intelectuais, à formação do caráter, do valor profissional e de todas as virtudes morais e cívicas orientadas aquelas pelos princípios da doutrina e moral cristãs, tradicionais do País” (art. 43º, §3 da Lei 1910).

Uma dupla perspetiva orientava o Estado Novo: “instrução mínima e formação do carácter”, mas “de modo a não alimentar excessivas expectativas de melhoria das condições de vida ou de trabalho”, ou seja sem promover a mobilidade social (Nóvoa, 2005, p. 97).

O ensino primário de quatro classes tornou-se “universal” em 1960, quando se alargou às raparigas a escolaridade obrigatória (de três para quatro) (Grácio, 1989). Quatro anos depois, o Estado Novo entendeu dar “um passo muitíssimo importante” para atender às “exigências e anseios do mundo moderno”, prolongando em 50% a escolaridade obrigatória e gratuita, ao passar de quatro para seis anos (preâmbulo do Decreto-Lei 45810 de 1964). O período etário em que o menor era obrigado a permanecer na escola foi então alargado dos 12 para os 14 anos.

O princípio da escolaridade obrigatória foi legalmente consagrado em Portugal em 1835, mas não foi seriamente implementado; chegando-se a metade do século XX, com o regime salazarista a lamentar que milhares de crianças com escola acessível não frequentassem a escola, ou frequentando-a com tamanha irregularidade tornasse o aproveitamento impossível (preâmbulo do Decreto-Lei 38968 de 1952). Numa brochura relativa à campanha de combate ao analfabetismo intitulada O Que é o Plano de Educação Popular (1953, p. 11), o trabalho infantil era associado à falta de interesse das famílias em mandar os filhos à escola:

o trabalho da criança é um valor económico. A criança guarda as ovelhas e ajuda nos trabalhos agrícolas (...). Mandá-la à escola é trocar esta vantagem imediata por um saber em que se não via utilidade para a vida de todos os dias e de todos os anos.

A expansão do sistema de ensino nos anos 60 até ao fim do regime relaciona-se com a emergência de uma “nova classe média”, a terciarização do emprego, o alargamento do mercado das profissões liberais e o aumento da procura popular de educação (Grácio, 1989). A lei de bases do sistema educativo de julho de 1973 (Lei 5/73 de 25 de julho) previa o alargamento do ensino obrigatório gratuito aos oito anos. Todavia, no fim dos anos 60, Portugal pertencia ao grupo de países que menos investia em Educação. Com uma despesa pública em educação a representar 1,4% do PNB, ocupava o último lugar, em ex-aequo com o Paquistão, numa lista de 55 países (africanos, americanos, asiáticos e europeus) (Fernandes, 1973). Relativamente ao investimento em investigação, Portugal canalizava 0,2% do PNB, a mesma exígua percentagem que a Espanha, Grécia e Ceilão, situando-se apenas à frente do Quénia, México e Venezuela numa lista de 39 países no fim dos anos 60 (Fernandes, 1973). No que respeita ao acesso à universidade, o sistema educativo era elitista, particularmente em Portugal: enquanto nos EUA, em 1958, um jovem de meio social superior tinha cinco vezes mais oportunidades de ir para a Universidade do que um jovem de classe menos favorecida; em Portugal essa proporção era de 129:1 em 1963-64 (Fernandes, 1973). Em 1970, a percentagem da população que atingia o ensino superior era muito baixa (1,5%), apesar da melhoria face aos 0,6% de 1960 (Barreto, 2000). Em resumo, apesar dos avanços, o setor educativo em 1973 achava-se “em Portugal numa situação bastante precária e discriminativa, não podendo, por conseguinte, desempenhar as suas inerentes funções no progresso social e económico do país” (Fernandes, 1973, p. 97).

3. Imprensa de baixa circulação e a concorrência da televisão

Um inquérito realizado em 1973, pelo Instituto Português de Opinião Pública e Estudos de Mercado (IPOPE) - dirigido aos portugueses com 21 ou mais anos, residentes em localidades do continente com 10 mil ou mais habitantes, e com “acesso habitual” a pelo menos um dos meios de informação (jornal diário, não diário ou revista, noticiário radiofónico e telejornal) - revelou que 25% dos inquiridos afirmaram nunca ler um jornal, aumentando para 45% em relação a revistas, o que levou o IPOPE a caraterizar o “cidadão médio” português como aquele que “vê a televisão e ouve a rádio, mas não lê a notícia impressa” (IPOPE, 1973, p. 38).

Segundo Hallin e Mancini (2004), os media eletrónicos rádio e televisão assumem um papel central no sul da Europa, que se carateriza por ter uma imprensa com circulação relativamente pequena, mais orientada para um reduzido número (ainda que “mais sofisticado”) de leitores (uma pequena elite, formada, na maior parte urbana, bem educada e politicamente ativa) do que para um público de massa. A instrumentalização dos media marca a história dos media no sul da Europa, pois a baixa circulação não tem sido, ao longo do tempo, propícia a empresas lucrativas, sendo estas muitas vezes subsidiadas por atores políticos ou por proprietários de empresas que usavam os media como meio para aumentarem sua influência no mundo político (Hallin & Mancini, 2004). Portugal não é exceção, especialmente no tempo da governação marcelista (Cavaco, 2012), em que a rivalidade entre conglomerados foi catalisadora do movimento de concentração na Imprensa, numa lógica de apoiar e/ ou pressionar o poder político (Cavaco, 2012), já que a intervenção estatal tendia “a confundir os interesses do Estado com os interesses privados e os privados com os interesses do Estado” (Cabrera, 2006, p. 258).

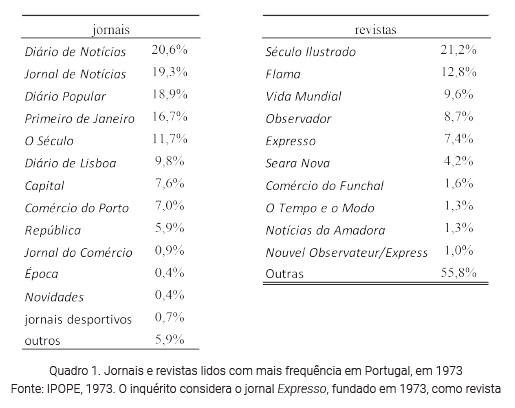

Um dos jornais adquiridos pelo grupo BB&I, liderado por Miguel Quina, situava-se em 1973 no top 3 dos jornais mais lidos: o Diário Popular que rivalizava com o jornal pró-governamental Diário de Notícias (Quadro 1). As newsmagazine do top 3 das revistas foram adquiridas pelo grupo BIP de Jorge de Brito, dono de O Século. O jornal do regime Época (que substituiu o Diário da Manhã em 1971) tinha pouca expressão, tal como o Novidades, ligado à Igreja Católica. A leitura de jornais desportivos era também relativamente baixa, de acordo com o inquérito da IPOPE de 1973 (Quadro 1).

A frequência com que os portugueses ouviam noticiário na rádio era “grande, embora muito menor do que a [audiência] da Televisão”, apesar da elevada penetração de aparelhos de rádio, transversal a todas as classes sociais, numa média de 88,5% (IPOPE, 1973, pp. 30, 37).

A audiência feminina apresentava maior assiduidade quer nos noticiários televisivos quer radiofónicos, mas não na imprensa escrita. Dos que declaravam ler todos ou quase todos os dias jornais, 66,8% eram homens; 37,4% mulheres. A distância era maior no grupo dos que nunca liam: 11,3% eram homens; 34% mulheres. Em relação às revistas, os homens eram também quem liam revistas com maior frequência (38,1% contra 23,7%); e eram mais as mulheres que nunca liam (51,2% contra 36,8%). A mulher era “pior leitora” de jornais e/ou revistas do que o homem, “certamente devido ao seu nível cultural inferior” (IPOPE, 1973). Esta disparidade de género nos leitores estava em sintonia com o resto do sul da Europa, refletindo a taxa de iliteracia que penalizava sobretudo o sexo feminino (Hallin & Mancini. 2004). Em Portugal, o Código Civil em vigor (Decreto-Lei 47344 de 1966) determinava: “Pertence à mulher, durante a vida em comum, o governo doméstico”.

“O grau de informação [que o cidadão português possui] condiciona totalmente o interesse manifestado pelos assuntos públicos e de governo” (IPOPE, 1973, p. 50), pelo que 70% dos inquiridos pelo IPOPE diziam seguir com pouca ou nenhuma atenção as campanhas eleitorais. A venda de jornais durante a campanha eleitoral de 1969 ficou aquém das expectativas, sendo interpretado pela perspetiva situacionista como um “expressivo índice da despolitização do público” (Jorge Rodrigues citado em Cavaco, 2012, p. 303). Todavia, em 1969, foi permitida alguma movimentação à oposição a ponto de esta não desistir de ir às urnas. Aliás, estas foram as únicas legislativas disputadas pela oposição durante o Estado Novo.

Em maio de 1969, meses antes das eleições, a oposição traçou um cenário negro do panorama cultural e cívico do país:

Nos aspetos cultural e cívico, milhões de portugueses vegetam numa vida sub-humana, sem a menor qualificação profissional, exercendo as suas atividades como penosa rotina, na total ignorância dos mais elementares problemas sociopolíticos, com absoluto desconhecimento da sua situação no Mundo e no contexto nacional. (Vértice, 1969, p. 255)

Se, por um lado, a ignorância e alheamento cívico afetavam uma massa de portugueses, por outro, o interesse por parte de um consumidor mais exigente em adquirir informação era afetado por décadas de censura prévia que obrigava à omissão e/ou amputação de informação, muitas vezes da maior relevância, como era o caso, por exemplo, da guerra colonial que mobilizava vastos recursos humanos, para além da alocação de avultadas verbas orçamentais. Balsemão afirmava em 1971: “as elites pouco acreditam na Imprensa portuguesa” (1971, p. 279). Segundo este empresário, a elite (uma minoria de pessoas com nível de educação capaz de colaborar ativamente na aceleração do progresso da sociedade) era “muito reduzida nas comunidades menos desenvolvidas”, de tal forma que tornava “instável o equilíbrio financeiro da empresa jornalística” (1971, p. 127), obrigando esta a recorrer ao entretenimento para captar “os elementos (maioritários) do público menos culto [que] recorrem à informação de modo bastante superficial, procurando mais a série filmada da TV, o folhetim da rádio, ou a página de anedotas do jornal, do que a Informação de carácter sério” (1971, p. 279). Este foi o caminho escolhido pelo seu Diário Popular, que deixou de ter a quinta-feira como pior dia de tiragem quando passou a publicar uma página de anedotas ilustradas (Balsemão, 1971). A tiragem deste vespertino (que registava 100 mil exemplares em 1969) chegou a um milhão de exemplares (numerados) quando o jornal sorteou uma casa (Balsemão citado em Cavaco, 2012). Ou seja, perante uma elite consumidora demasiado reduzida, foi necessário recorrer ao entretenimento (isto é, a produtos/serviços não jornalísticos) para atrair um público de massa.

Semelhante aconteceu em 1971 ao vespertino A Capital, que, para contrariar as condições precárias em que se encontrava, decidiu atribuir duas páginas à banda desenhada, explorar “fait-divers” e apostar no futebol, em detrimento de notícias políticas e económicas. Mas foi com uma iniciativa promocional que conseguiu subir “em flecha” as suas vendas em banca: associar o jogo da sorte totobola (jogo de apostas mútuas que consiste em prognosticar os resultados dos jogos de futebol) à compra do jornal (Luís Fontoura citado em Cavaco, 2012).

A predominância da televisão num país marcado por baixos níveis de literacia trouxe consequências nefastas na apetência dos portugueses pela leitura: “Ao contrário de muitos países europeus, quando os portugueses começaram, em grande número, a saber ler, já tinham a televisão. Esta chegou a muitos sítios antes da escola. Nunca criaram o hábito de ler.” (Barreto & Pontes, 2007). Esta afirmação não só evidencia um cenário de concorrência intermedia desequilibrada, como também é o retrato de um país muito atrasado: as primeiras emissões experimentais de televisão em Portugal ocorreram em 1956, numa altura em que, nos EUA, a televisão começava a transmitir a cores e já se estava a tornar dominante, ultrapassando a rádio (Sousa, 2006).

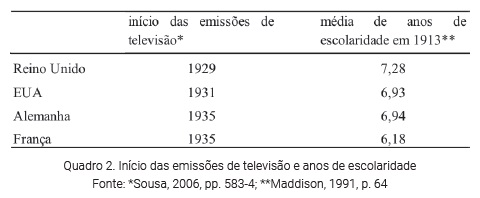

As primeiras emissões públicas regulares de televisão iniciaram-se em Londres, em 1929, com a BBC a emitir meia hora diária (Sousa, 2006). Mais de 15 anos antes (1913), o Reino Unido apresentava já uma escolaridade média de 7,28 anos (Quadro 2). A Alemanha e a França iniciaram as suas emissões em 1935; já em 1913 registavam 6,94 e 6,18 anos de escolaridade, respetivamente. Em 1938, foi a vez do Japão, que duas décadas e meia antes contava com uma escolaridade média de 5,10 anos.

Anote-se que em 1950, os 2,53 anos de escolaridade média em Portugal contrastavam com os 11,27 anos nos EUA; os 10,84 no Reino Unido; os 10,44 na Irlanda; e os 10,40 na Alemanha (Maddison, 1996). No ano de lançamento da RTP, em 1956, o regime decretou a escolaridade mínima de quadro classes apenas para os rapazes. A televisão era o media dominante em Portugal em termos de frequência de consumo, mas em termos de número de aparelhos recetores de televisão por mil habitantes, este país, com 37 aparelhos por mil habitantes em 1969, ocupava o antepenúltimo lugar na lista de 23 países da OCDE, acima da Grécia (10) e Turquia (0,7). Nessa lista, liderada pela Suécia (401) e pelos EUA (399), duas dezenas de países atingiam valores acima dos 150 (Fernandes, 1973). O baixo poder de compra dos portugueses explica este desfasamento comparativo. Em 1973, o número de aparelhos de televisão em Portugal subiu para cerca de 68 por mil habitantes (Cavaco, 2012). Ainda assim, os valores mantinham-se relativamente baixos.

Com uma tiragem de 71 exemplares de jornais diários por mil habitantes, no fim dos anos 60, Portugal ocupava o penúltimo lugar (apenas acima da Albânia), numa lista de 25 países da Europa, em que 19 exibiam valores acima dos 150. Na Europa, a Suécia (528), a Inglaterra (463) e a Alemanha Oriental (445) eram quem atingia valores mais altos (Fernandes, 1973). Fora da Europa, o Japão destacava-se com um exemplar para dois habitantes (Fernandes, 1973).

4. Melhorias e atrasos

Portugal continental, já de si de pequena dimensão, registou censitariamente um decréscimo na sua população residente ao passar de 8,9 mil habitantes em 1960 para os 8,7 mil habitantes em 1970. Isto apesar da esperança média de vida ter aumentado quatro anos (de 63,4 em 1959-1962 para 67,4 em 1969-1972) e de ter diminuído a mortalidade infantil (ainda que com a taxa mais elevada da Europa). A explicação para o decréscimo populacional está na redução da taxa de natalidade e no extraordinário incremento da emigração (legal e clandestina) que atingiu valores sem precedentes: entre 1960 e 1973, saíram do país cerca de 1,4 milhões de indivíduos, dos quais 50% entre 1969 e 1973 (Barreto, 2000). Se muitos emigraram em busca de melhores condições de vida, houve quem partisse para fugir à guerra colonial. Em 1973, os refratários chegaram a constituir 22% do total dos mancebos que se deveriam apresentar às inspeções militares (Oliveira, 1996). Alguns, com frequência universitária.

A isto se relaciona a taxa de desemprego que baixou aos 1,4% em 1973, de acordo com o Banco de Portugal. A escassez de mão-de-obra refletiu-se na subida dos salários. O crescimento do consumo privado, que se acentuou a partir de meados dos anos 60, acompanhou o aumento dos ordenados e salários (Cavaco, 2012).

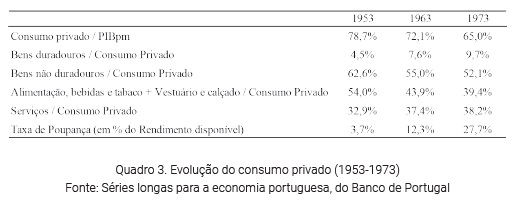

A quota do consumo privado no PIB diminuiu, aumentando o rendimento disponível para poupança e investimento. O consumo de bens não duradouros aumentou substancialmente: em 1963 era quase o dobro do valor registado dez anos antes; em 1973 era 172% superior ao alcançado em 1963. O aumento do rendimento familiar reflete-se no peso da comida e roupa no consumo privado, que em 1973 era de 39,4%, menos 15 pontos percentuais face a 1953. Isto significa que à medida que são satisfeitas as necessidades básicas, aumenta a importância do sector “serviços”, que é relativo a despesas como cuidados de saúde, lazer e educação (Quadro 3).

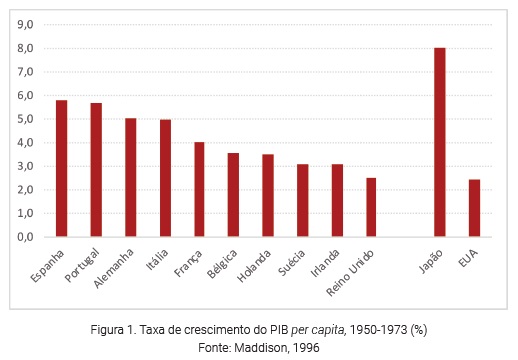

As economias capitalistas avançadas experienciaram uma fase dourada no pós-guerra, só interrompida pelo “choque petrolífero” de 1973 (Maddison, 2007b). Portugal também viveu um “período glorioso” no seu crescimento económico: foram treze anos entre 1960 e 1973, sem paralelo em épocas anteriores nem nos anos que vieram depois (Lopes, 2002). Com uma taxa anual de crescimento do PIB per capita de 5,6%, Portugal situou-se no top 3 numa lista de 12 países, entre 1950 e 1973 (Figura 1). A integração na EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre), como membro fundador em 1960, implicou que Portugal abdicasse em larga medida do protecionismo ao mercado interno, contribuindo para o rápido progresso da sua economia.

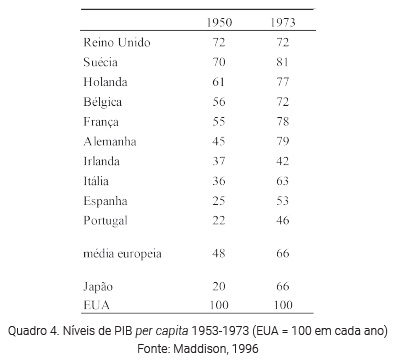

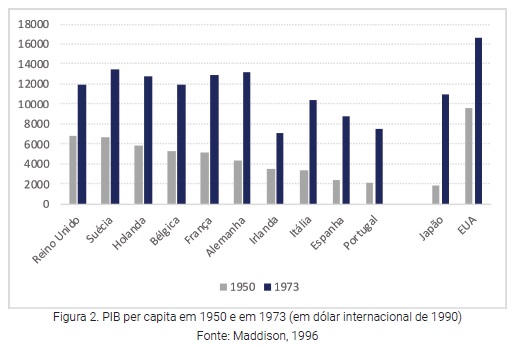

Em 1950, o PIB per capita português representava 22% do PIB per capita dos EUA. Em 1973, apesar de encurtar a diferença, Portugal situava-se a menos de metade do PIB per capita americano e abaixo da média europeia (Quadro 4).

Apesar do crescimento, Portugal, em termos de volume de PIB per capita, situava-se em último e penúltimo lugar em 1950 e em 1973, respetivamente (Figura 2).

Apesar do crescimento económico acelerado entre 1960 e 1970 e do aumento dos rendimentos das famílias, Portugal era um dos países mais pobres e atrasados da Europa. Em termos de conforto e bem-estar, em 1970, 41,9% dos alojamentos ainda não dispunham de instalações sanitárias (em 1960 eram 58,2%); mais de metade dos alojamentos (52,6%) não possuíam água canalizada (71,1% em 1960); e 41,9% não possuíam esgoto (61,7% em 1960) (Barreto, 2000). As rendas de casas com eletricidade e casa de banho eram, em 1972, “exorbitantes e incomportáveis” para muitas famílias (Fernandes, 1973, p. 120).

Não surpreende a quebra (entre 5% e 20%) generalizada na tiragem dos diários verificada em 1969, em resposta à subida do preço de venda dos jornais (de 1$00 para 1$50) que se mantinha inalterado desde 1956 (durante cerca de 13 anos).

A situação piorou em 1973. Com a crise petrolífera mundial, a inflação disparou e o défice externo cresceu acentuadamente. O custo de vida dos portugueses subiu cerca de 25% entre Março de 1973 e Março de 1974 (Lopes, 2002). A 1 de fevereiro de 1974, vésperas do derrube do regime, o preço de venda avulsa subiu para 2$50 (+67%), graças novamente àsdiligências do Grémio Nacional da Imprensa Diária junto do governo, ainda que esse organismo corporativo patronal voltasse a considerar esse aumento insuficiente para que a imprensa portuguesa pudesse fazer face às dificuldades que atravessava.

Conclusão

Com a adesão à EFTA, em 1960, a economia portuguesa, tradicionalmente fechada, entrou num “período glorioso”. Mas, apesar do crescimento económico e da expansão do ensino primário, Portugal continuava relativamente atrasado face à Europa Ocidental e América do Norte. Na origem desse fosso está o fraco investimento em capital humano, que se relaciona com:

a) a abundância de mão-de-obra barata que não estimulava o capitalismo português a investir em novas tecnologias;

b) um quadro institucional insuficientemente favorável; e c) uma sociedade civil pouco dinâmica. O contexto era pois adverso ao consumo de informação jornalística.

No fim dos anos 60, com uma tiragem de 71 exemplares de jornais diários por mil habitantes, Portugal ocupava o penúltimo lugar numa lista de 25 países da Europa. A baixa circulação da imprensa portuguesa reflete um país pobre e com pouca apetência pela leitura. A televisão chegou a Portugal quase três décadas depois do Reino Unido. Mas, diferente desse e doutros países desenvolvidos, o consumo de televisão iniciou-se quando a escolaridade média era ainda muito baixa; iniciou-se antes que os portugueses adquirissem hábitos de leitura.

A instrução abre novos horizontes e uma pessoa melhor informada tende a fazer melhores escolhas e a ser um cidadão mais ativo, crítico e exigente. Isto não era do interesse de um regime autoritário que, para além de atribuir à mulher uma função doméstica, condicionava a expressão do pensamento, e silenciava as vozes que discordassem ou questionassem a situação vigente.

Apesar do empenho político na escolarização mínima, tendo o Estado Novo conseguido reduzir significativamente as taxas de analfabetismo, o regime não promoveu/potenciou o bastante as externalidades positivas da instrução, de forma a compensar a falta de dinamismo social. Em contrapartida, para além de tirar partido da instrumentalização dos media, explorou externalidades negativas através da censura que condicionava a qualidade do produto, inibindo o consumo por parte de leitores mais exigentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAVV (1953). O Que é o Plano de Educação Popular. Lisboa: Companhia Nacional Editora. [ Links ]

Baker, C. E. (2004). Media, Markets, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

Barreto, A. (2000). A Situação Social em Portugal, 1960-1999. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [ Links ]

Barreto, A. & Pontes, J. (2007). Portugal, um Retrato Social (Vol. II). Público.

Bourdieu, P. (1997). Sobre a Televisão. Oeiras: Celta Ed. [ Links ].

Cabrera, A. (2006). Marcello Caetano: Poder e Imprensa. Lisboa: Livros Horizonte. [ Links ]

Cádima, F. R. (1996). Salazar, Caetano e a Televisão Portuguesa. Lisboa: Editorial Presença. [ Links ]

Caetano, M. (1935). Lições de Direito Corporativo. Lisboa. [ Links ]

Caetano, M. (1944). Por Amor da Juventude. Lisboa [ Links ]

Caetano, M. (1941). Problemas da Revolução Corporativa. Lisboa: Editorial Acção. [ Links ]

Candeias, A. (1993). A Situação Educativa Portuguesa: Raízes do Passado e Dúvidas do Presente. Análise Psicológica. 4(XI), 591-607. [ Links ]

Cavaco, S. (2012). Mercado Media no Período Marcelista: Os Media no Cruzamento de Interesse Políticos e Negócios Privados. Lisboa: Colibri. [ Links ]

Cavaco, S. (2014). Oportunidades e Constrangimentos: Imprensa Portuguesa Nos Últimos Anos do Regime Autoritário (1968-1974). Historia Crítica, 53, 177-198. [ Links ]

Decreto-Lei 38968 de 1952. In Diário do Governo nº 241, Série I, 1952-10-27.

Decreto-Lei 45810 de 1964. In Diário do Governo nº 160, Série I, 1964-07-09.

Decreto Lei 47344 de 1966. In Diário do Governo nº 274, Série I, 1966-11-25.

Fernandes, B.H. (1973). Portugal Através de Alguns Números (3ª ed. Refundida). Lisboa: Prelo Editorial.

Frank, R. H. (1998). Microeconomia e Comportamento. Lisboa: McGraw-Hill. [ Links ]

Grácio, R. (1989). A Expansão do Ensino a Movimentação Estudantil. In Reis, A. (Dir.), Portugal Contemporâneo (Vol. V, pp. 221-258). Lisboa: Alfa. [ Links ]

Gordon, R. J. (2012). Macroeconomics. (12ª ed.). Pearson. [ Links ]

Hallin, D. C. & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

Hoskins, C. et al. (2004). Media Economics: Applying Economics to New and Traditional Media. Thousand Oaks: Sage.

IPOPE (1973). Os Portugueses e a Política. Lisboa: Moraes. [ Links ]

Lei 1910 de 1935. In Diário do Governo nº 117, Série I, 1935-5-23.

Lei 5/73 de 1973. In Diário do Governo nº 173, Série I, 1973-07-25.

Lopes, J. S. (2002). A Economia Portuguesa desde 1960. Lisboa: Gradiva [ Links ]

Lucena, M. (1976). A Evolução do Sistema Corporativo Português (Vol. II). Lisboa: Perspectivas & Realidades. [ Links ]

Maddison, A. (2007a). Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History. New York: Oxford Universersity.

Maddison, A. (2007b). Fluctuations in The Momentum of Growth Within The Capitalist Epoch. Cliometria, 1,145-175.

Maddison, A. (1991). Dynamic Forces in Capitalist Development; a long-run comparative view. Oxford University Press. [ Links ]

Maddison, A. (1996). Macroeconomic accounts for European countries. In Ark, B. & Crafts, N. (Ed.), Quantitative Aspects of Post-War European Economic Growth (pp. 27-83). Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

Mankiw, N.G. (2010). Macroeconomics. New York: Worth Publishers. [ Links ]

Mankiw, N.G. (2012). Essentials of Economics. Mason: South-Western Cengage Learning. [ Links ]

Marcos, L. H. (1999). História da Censura em Portugal: Contributos para uma Cronologia (dos tempos da Inquisição até 1974). In AAVV, Imprensa, Censura e Liberdade: 5 Séculos de História (pp. 10-11). Porto: Instituto da Comunicação Social e Museu Nacional da Imprensa. [ Links ]

McQuail, D. (2003). Teoria da Comunicação de Massas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. [ Links ]

Nóvoa, A. (2005). Evidentemente: Histórias da Educação. Porto: Asa. [ Links ]

Oliveira, C. (1996). Guerra Colonial. In Rosas, F. & Brito, J. M. B. (Eds.), Dicionário de história do Estado Novo (Vol. I, pp. 413-415). Venda Nova: Bertrand. [ Links ]

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. New Jersey: John Wiley & Sons. [ Links ]

Picard, R. (1989). Media Economics: Concepts and Issues. Newbury Park: Sage Publications. [ Links ]

Picard, R. (2011). The Economics and Financing of Media Companies. New York: Fordham University Press. [ Links ]

Rosas, F. (2004). Marcelismo: Ser ou Não Ser. In Rosas, F. & Oliveira, P. A. (Coords.), A Transição Falhada: o Marcelismo e o Fim do Estado Novo (1968-1974) (pp. 9-26). Lisboa: Editorial Notícias. [ Links ]

Rosas, F. (1999). O Marcelismo ou a Falência da Política de Transição no Estado Novo. In Brito, J. M. B. (Coord.), Do Marcelismo ao Fim do Império (pp. 15-59). Lisboa: Editorial Notícias. [ Links ]

Rosas, F. (Coord.) (1998). O Estado Novo (1926-1974). In Mattoso, J. (Dir.), História de Portugal (Vol. VII). Editorial Estampa. [ Links ]

Séries Longas Para a Economia Portuguesa, do Banco de Portugal. Disponível em https://www.bportugal.pt/ [ Links ]

Smith, A. (2010). A Riqueza das Nações (Vol. II). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Sousa, J. P. (2006). Elementos de Teoria e Pesquisa da Comunicação e dos Media (2ª ed.). Porto. [ Links ]

Stolz, Y. et al. (2013). Portuguese Living Standards, 1720-1980 in European Comparison: Heights, Income, and Human Capital. Economic History Review, 66(2), 545-578.

Vértice (1969). Alguns Problemas Concretos Da Cultura Portuguesa. In II Congresso Republicano de Aveiro, Teses e Documentos: Textos Integrais (Vol. I, pp. 251-258). Lisboa: Seara Nova. [ Links ]

Financiamento

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto PTDC/COM-JOR/28144/2017 Para uma história do jornalismo em Portugal..

Submetido: 2019.01.12

Aceite: 2019.08.07

Nota Biográfica

Suzana Cavaco é doutorada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Professora da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória.

Email: scavaco@scavaco.com

Morada: Universidade do Porto, Faculdade de Economia, R. Dr. Roberto Frias 464, 4200- 464 Porto, Portugal