Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Cadernos do Arquivo Municipal

versão On-line ISSN 2183-3176

Cadernos do Arquivo Municipal vol.ser2 no.14 Lisboa dez. 2020

DOSSIER TEMÁTICO

Revolução de 1820: um ideal amadurecido na adversidade (1820-c.1870)

Revolution of 1820: an ideal developed in adversity (1820-c.1870)

Manuel M. Cardoso Leal*

*Manuel Maria Cardoso Leal, CHUL – Centro de História, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1600-214 Lisboa, Portugal. manuelc.leal@gmail.com

RESUMO

As aspirações essenciais da Revolução de 1820 foram asseguradas sobretudo em décadas posteriores e em termos algo diferentes dos inicialmente pensados. O artigo identifica três aprendizagens feitas pelos liberais, refletidas nos textos constitucionais: a do princípio da soberania da nação com que deram à Constituição de 1822 a supremacia do Parlamento, algo desligada da realidade; a do pragmatismo com que aceitaram a supremacia ao poder régio na Carta Constitucional de 1826, assim derrotando o regime absolutista em termos militares e em reformas socioeconómicas e administrativas; e a do consenso com que venceram graves discórdias internas, traduzido na reforma da Carta (Ato Adicional de 1852). Com toda esta experiência puderam consolidar o regime liberal e cumprir enfim o sonho dos revolucionários de 1820.

PALAVRAS-CHAVE

Revolução de 1820 / Liberalismo / Constitucionalismo / Monarquia Constitucional / Nação

ABSTRACT

The essential aspirations of the Revolution of 1820 were ensured mainly in later decades and in terms different from those initially thought. The article identifies three lessons learned by liberals, reflected in constitutional texts: that of the principle of the sovereignty of the nation with which they gave the 1822 Constitution the supremacy of Parliament, somewhat disconnected from reality; that of pragmatism with which they accepted the supremacy to the royal power in the Constitutional Charter of 1826, thus defeating the absolutist regime in military terms and in socioeconomic and administrative reforms; and that of the consensus with which they won serious internal disagreements, translated into the reform of the Charter (Additional Act of 1852). With all this experience they were able to consolidate the liberal regime and finally fulfil the dream of the revolutionaries of 1820.

KEYWORDS

Revolution of 1820 / Liberalism / Constitutionalism / Constitutional Monarchy / Nation

INTRODUÇÃO

O Portugal moderno deve muito à Revolução Liberal de 1820 e aos seus protagonistas, pois foi a partir de então que, pela primeira vez, se adotaram e praticaram regras e valores que são essenciais nas atuais democracias, tais como: eleições de deputados e atividade parlamentar, liberdade política e, em especial, liberdade de imprensa, constituição limitadora dos poderes, etc.

Pode objetar-se que durou pouco tempo a prática de tais regras e valores, pois, em menos de três anos, foram anulados pela contrarrevolução e os seus protagonistas perseguidos, alguns até à morte, ou obrigados a refugiar--se no estrangeiro. Também a obra mais emblemática dessa revolução, a Constituição de 1822, foi revogada e, quando mais tarde, foi recuperada teve uma vigência pouco mais do que simbólica.

No entanto, a breve experiência constitucional do triénio vintista foi o início de um processo, como uma semente que frutificou em décadas posteriores, embora em termos constitucionais algo diferentes dos inicialmente pensados; assim mostraram os liberais ter visão e capacidade de aprender com os falhanços e as adversidades e de ajustar o rumo para mais eficazmente alcançarem as suas aspirações essenciais.

É em função das aprendizagens adquiridas pelos primeiros liberais que o artigo está estruturado, desde a aprendizagem do princípio da soberania da nação, adquirida desde antes da Revolução de 1820, passando pela aprendizagem do pragmatismo com que resistiram à contrarrevolução e a venceram, realizando reformas na década de 1830 que revolucionaram «de alto a baixo a sociedade portuguesa»1, até à aprendizagem do consenso, a partir da discórdia entre os próprios liberais sobre as regras fundamentais, traduzidas no Ato Adicional de 1852.

Pela análise dos percursos dos protagonistas em tão largo horizonte temporal2, procura-se identificar nomes representativos que tenham passado por tais aprendizagens dando-lhes um mínimo de consistência e fidelidade ao ideal da Revolução de 1820.

O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DA NAÇÃO

De onde veio o princípio da soberania da nação? Em termos gerais veio da Revolução Francesa e, em Portugal, desenvolveu-se sobretudo com a longa ausência do monarca no Brasil, desde as Invasões Francesas iniciadas em 1807, enquanto o país passava por enormes dificuldades. As invasões reforçaram um «sentimento nacional» já existente, identificado com os valores tradicionais da Monarquia e da Igreja3. Mas entrou então em uso o termo «nação», em substituição do termo «reino»; e começou a desenvolver-se uma «consciência de nação»4. E, à medida que a ausência do monarca se foi prolongando, sem mostrar vontade de regressar, dando ao Brasil o estatuto de «reino» (1815) e remetendo Portugal para uma posição subalterna no Império, como colónia da sua colónia, enquanto a economia se afundava pela perda do exclusivo colonial e a presença inglesa se tornava mais insuportável, a consciência de nação foi evoluindo para um conceito de soberania da nação que já questionava a monarquia absolutista, com a qual não era mais compatível.

Para tal evolução, contribuíram o exemplo da Constituição de Cádis, de 1812, e a influência de jornais portugueses publicados no estrangeiro que por cá circulavam clandestinos. Também a execução do general Gomes Freire de Andrade e de outros «mártires da liberdade», em 1817, envolvidos numa conspiração para afastar os ingleses, teve o efeito de alargar a consciência liberal entre o exército, a burocracia, a burguesia e até parte da aristocracia5.

A convocação de Cortes para se preparar uma constituição, «cuja falta é a origem dos nossos males»6, constava do primeiro manifesto da Revolução de 1820, de agosto, no Porto, que tomou como exemplo o pronunciamento que, em Espanha, no início do ano, restabelecera a Constituição de Cádis. Mas havia dúvidas sobre que tipo de Cortes se pretendia, se Cortes tradicionais (divididas entre clero, nobreza e povo), meramente consultivas, ou Cortes soberanas, a serem eleitas pelos cidadãos. A opção por Cortes soberanas impôs-se após o confronto da «Martinhada», em novembro. E o pouco tempo que demorou a realizar as primeiras eleições (em dezembro), a reunir as Cortes Constituintes (em janeiro de 1821) e a aprovar as Bases da futura Constituição (em março) ilustram bem a urgência e convicção com que foi assumido o princípio da soberania da nação, enquanto o rei continuava ausente no Brasil.

Embora consagrando a monarquia, as Bases não deixavam dúvidas ao afirmar que «A soberania reside essencialmente em a Nação» e «não pode porém ser exercida senão pelos seus representantes legalmente eleitos» (artigo 26º) e que «a autoridade do rei provém da Nação» (artigo 121º). De facto, os deputados constituintes recusaram ao rei, por enorme maioria (79 contra 7 votos), o veto absoluto sobre as leis aprovadas na Câmara dos Deputados, apenas aceitando o veto suspensivo (por 81 contra 4 votos); também não lhe concederam o poder de dissolução das Cortes; e depreciaram as antigas classes privilegiadas (nobreza e clero), recusando uma segunda câmara legislativa (por 59 contra 26 votos)7. Privaram, portanto, o monarca dos «poderes típicos do constitucionalismo dualista (de sanção das leis e de dissolução das Cortes)», deixando-o em «situação de inferioridade» «no esquema organizativo do poder político»8. Apesar disso, o rei D. João VI jurou as Bases, ainda no Brasil e ao chegar; e jurou também a Constituição quando aprovada em 1822.

Na relação com a Igreja, embora reconhecendo o catolicismo como religião do Estado, os liberais recusaram-lhe o poder de censura prévia sobre textos de religião e moral9. E como o patriarca de Lisboa tenha recusado jurar as Bases, por não aceitar a legitimidade das Cortes para legislar em matéria de religião10, foi por isso desprovido da nacionalidade e expulso, por voto quase unânime (por 88 contra 1 voto e 84 contra 5 votos11). Assim começou a levantar-se a resistência ao novo regime por parte da maior instituição do país. Como igualmente a rainha tenha recusado jurar as Bases e a Constituição e por isso esteve quase a ser expulsa, também em torno dela se reuniram descontentes que, juntando-se à Igreja, reforçaram as forças da contrarrevolução.

A popularidade do regime constitucional, que de início fora forte e geral, foi «diminuindo de dia para dia» ao longo de 182212, sobretudo nas regiões rurais sob maior influência da Igreja; mas foi sentida também junto da população urbana, desencantada por não se confirmar a prosperidade que a retórica prometia, nem haver segurança pública nem autoridade. Por outro lado, a independência do Brasil, declarada em setembro de 1822, além de afetar o brio nacional deixou dececionada a classe comercial, que era um forte sustentáculo do regime e alimentava a esperança de recuperação do mercado colonial13. E a primeira experiência liberal portuguesa terminou quando o exército francês, autorizado pelas potências da Europa da Santa Aliança, invadiu a Espanha, na primavera de 1823.

Se os deputados «vintistas» fizeram «uma constituição pouco mais ou menos republicana, mas inteiramente inadequada ao país», como disse Alexandre Herculano14, «não quer dizer que fossem republicanos, muito menos jacobinos, salvo uma ou outra exceção»15. Mostraram-se até relativamente conservadores na legislação aplicável à propriedade e à agricultura, o que não impediu a hostilidade das classes privilegiadas16. Dividiam-se em correntes, ou tendências, desde conservadores à direita, passando por gradualistas ou moderados ao centro, até radicais ou exaltados à esquerda; mas eram tendências oscilantes, sem homogeneidade nem organização, longe de poderem ser chamadas partidos. No conjunto, nas condições de urgência em que decorreram os debates, prevaleceu a retórica radical, segundo os diversos autores17.

Mas se os primeiros constituintes abraçaram com radicalidade o princípio da soberania da nação na Constituição de 1822, não tardaram a abraçar, na sua grande maioria, a Carta Constitucional outorgada por D. Pedro, em 1826, que «deixou no escuro o dogma da soberania da nação»18, face à supremacia do «poder moderador» do monarca. A que se deveu tal evolução? A capacidade de sofrimento e força de ânimo demonstradas pelo conjunto dos liberais, nas perseguições, no exílio e na guerra civil, não autorizam a que se lhes aplique rótulos de fraqueza ou oportunismo.

Os liberais perceberam como era inadequado o modelo parlamentarista adotado. Segundo Gomes Canotilho, o «principal defeito» da Constituição vintista era a «falta de racionalização dos esquemas político-organizatórios», privando o monarca dos poderes de sanção das leis e de dissolução das Cortes e privando o executivo dos poderes «para a conformação da ordem político-social» e tendo um «débil» «suporte social»19. E a urgência com que atuaram, para confrontarem o rei com um facto consumado, não facilitou a ponderação da correlação de forças, sendo disso exemplos o modo como lidaram com a hierarquia da Igreja, ou com a questão do Brasil, ou desconsideraram o rei, que era o «protetor» a quem muito povo fazia queixas contra as imposições senhoriais20. As Cortes, sem tradição recente pois não reuniam havia mais de um século, colocaram-se no centro da vida política, ocupando o vazio criado pela queda da administração antiga e mantendo o executivo em segundo plano mesmo com o rei regressado, e acabaram por assumir todas as responsabilidades pelos problemas mal resolvidos e expectativas frustradas. Depois, perante a contrarrevolução e a perspetiva de voltarem ao regime absolutista, optaram pela Carta. E, salvo raras exceções, não insistiram na Constituição de 1822, que ficou como um símbolo.

Quem eram os nossos primeiros deputados constituintes? Neste estudo foram identificados cerca de 120 deputados (incluindo 6 das Ilhas e 3 do Ultramar), ou seja, mais do que os 116 lugares previstos (sem contar com o Brasil) e mais do que outros estudos consultados21. Esta discrepância explica-se por vários falecimentos e renúncias de deputados que foram sendo substituídos. Por prudência, os dados referidos devem ser tomados como aproximados. A principal profissão era, sem dúvida, a de magistrados (pelo menos 40), havendo também numerosos membros das classes eclesiástica, militar e de lentes da Universidade (cerca de 20 em cada classe). Era gente em geral bem encaixada na administração do Estado. E eram poucos (não mais do que dez) os representantes dos negócios e da propriedade agrícola.

Pela sua forte presença, justifica-se uma referência mais larga aos magistrados. Eram atuais ou antigos juízes de fora, ainda representantes do poder tradicional concentrado nas suas áreas de jurisdição (antes da separação dos poderes judicial e administrativo que só na década seguinte acontecerá); destacavam-se na «nova classe dirigente» que, durante a ausência da corte e da elite administrativa no Brasil, aguentou o país nas terríveis dificuldades das Invasões Francesas e da ocupação inglesa e não estava disposta a voltar à «vida velha»22. Talvez por isso levaram tão a peito, até um excesso de parlamentarismo, o princípio da soberania da nação. Também avultaram entre os constituintes os que prolongaram a carreira parlamentar, pois eram cerca de metade dos 30 que tornaram a ser deputados em 1822, metade dos 36 que tornaram a sê-lo em 1826 e dos 20 que tornaram em 1834, além dos pares entretanto nomeados. Ou seja, além de mais numerosos, os magistrados foram os mais influentes a fazer a transição para a fase do pragmatismo na adesão à Carta.

PRAGMATISMO NA LUTA CONTRA O ABSOLUTISMO

A Carta Constitucional outorgada por D. Pedro IV, a partir do Brasil, era uma tentativa de conciliação, ou, como disse Garrett, «um pacto de concórdia celebrado pelo soberano entre os dois partidos»23, liberal e absolutista. Inspirava-se no modelo francês de constitucionalismo moderado, que atribuía a direção política do Estado ao rei e criava uma segunda câmara legislativa (dos Pares), para integrar especialmente a grande nobreza e os bispos. Além de chefe do poder executivo, o monarca era, pelo seu «poder moderador», o árbitro entre os vários poderes do Estado: concentrava o poder de veto sobre as leis aprovadas pelas Cortes, o poder de prorrogar, adiar e dissolver a Câmara dos Deputados e o poder de nomear pares sem número fixo; podia ainda suspender juízes e conceder amnistias. A Carta também consagrava a igualdade de todos os indivíduos perante a lei, a divisão dos poderes, embora sob a arbitragem do rei, e o monopólio legislativo do Parlamento, que impedia o Governo de depender só do rei24.

Foi esta Carta que os liberais em geral, incluindo os que tinham aprovado a Constituição de 1822, aceitaram e juraram. Alguns dos mais «exaltados» constituintes de 1821-22, como Manuel Borges Carneiro e Bento Pereira do Carmo, sendo deputados em 1826, propuseram que se erguesse um monumento a D. Pedro IV, com a inscrição «Restaurador da Liberdades Públicas», ou «Magnânimo Rei Imortal, Pai da Pátria»25.

Pode dizer-se que a Carta, com seu forte pendor monárquico, só foi jurada por muitos liberais porque a alternativa era o regime absoluto. Contudo, a Carta ganhou mais legitimidade na medida em que foi «bandeira dos perseguidos»26, com que eles sofreram prisões e exílio e venceram a guerra, sob o comando do seu dador, D. Pedro, com que foram aprovadas reformas que destruíram as instituições da velha Monarquia.

A repressão política exercida pelo Governo de D. Miguel, em prisões, execuções e exílios, foi a mais elevada na história portuguesa dos séculos XIX e XX, tendo em conta a população; estimativas sobre os portugueses que, a partir de 1828, se refugiaram no estrangeiro, em geral na Europa, nomeadamente na Grã-Bretanha, França e Bélgica, variam entre 13 000 e 25 00027. De acordo com uma amostra conhecida, a classe profissional dominante entre os exilados na Europa era a dos militares (oficiais de diversas patentes, praças e voluntários); também havia boa representação de magistrados, bacharéis, advogados, médicos e cirurgiões, boticários, padres e frades, empregados civis e proprietários, e negociantes28; ou seja, formavam, em conjunto, um «embrião de Estado», suficiente para criar um pequeno exército e administrar os territórios que se fossem conquistando (como sucedeu logo nos Açores), o que desde início deu ao movimento uma «consistência sem preço»29.

O exílio proporcionou aos liberais portugueses uma valiosa aprendizagem, pelas viragens decisivas que aconteceram, em 1830, precisamente nos países onde se concentravam: na França, a revolução que iniciou a monarquia parlamentar com o rei Luís Filipe; na Bélgica, a revolta pela independência ao grito «Imitemos os Franceses»; e na Grã-Bretanha, o «movimento pela reforma eleitoral» que obrigou o governo tory de Wellington a ser substituído por um governo whig30. Estas viragens marcaram, segundo Samuel Huntington, o início da «primeira grande vaga de democratização», que iria alargar-se a outros países do mundo e prolongar-se até ao século XX31.

A chegada à Europa de D. Pedro, em 1831, deu aos liberais a chefia dinástica que lhes faltava e reforçou a adesão à Carta de que ele era o «dador». Mas alguns da esquerda questionavam a Carta e punham reservas ao próprio D. Pedro. Estas reservas foram sendo superadas à medida que ele assumiu o comando do exército liberal até à vitória. E a respeito da Carta, se a achavam demasiado conservadora e preferiam uma constituição aprovada «dada pelo povo, não dada pelo rei», esperavam que um dia fosse reformada no Parlamento, como a Carta francesa de 1814 fora reformada em 183032.

A prioridade dos liberais já não se situava no plano político, como no triénio vintista, mas nos planos económico e administrativo. Era preciso atacar os fundamentos do Antigo Regime, construir uma nova economia com base nos recursos nacionais pois já não se podia contar com o Brasil como colónia, libertar a terra pois quase não havia propriedade livre para desenvolver a agricultura. Ao mesmo tempo puniam-se os adversários do regime nos seus poderes e rendimentos. Para tal, foram extintos os dízimos eclesiásticos e os direitos senhoriais (forais e comendas), o que, além do efeito político, teve o efeito económico de «libertar a propriedade rural e o trabalho agrícola, a pequena indústria e o pequeno comércio de dois terços dos impostos que os oneravam»; «começou também a demolir-se a velha e antieconómica instituição dos morgadios», suprimindo os de menor rendimento (deixando para mais tarde os maiores); Herculano disse ainda, referindo-se a Mouzinho da Silveira, principal mentor destas reformas, que «matou o nosso passado e criou o nosso futuro»33. Em 1834, já depois da guerra civil, a principal medida consistiu na extinção das ordens religiosas masculinas e na nacionalização dos seus bens que logo foram postos à venda. Era o fim do Antigo Regime, a maior e mais brusca transformação político--social da história portuguesa34.

Também então se realizou a maior mutação na história da administração, com outras medidas (abolição de velhos tribunais de justiça, separação das funções judiciárias das funções administrativas, abolição das segunda e terceira linha do exército, supressão das sisas sobre as transações, etc.), que tiveram o efeito de atingir outros apoiantes do miguelismo (desembargadores, fidalgos, oficiais de ordenanças, vereações municipais, etc.) e, ao mesmo tempo, erguer novos sistemas administrativos e judiciais com base na separação de poderes35.

Na conceção e execução destas reformas, D. Pedro rodeou-se, desde a sua Regência nos Açores, de vintistas pragmáticos e amadurecidos pela experiência. Alguns tinham sido constituintes de 1821-22 (Agostinho Freire, Bento P. Carmo, Bento Amaral, Francisco Margiochi, Manuel G. Miranda), outros membros da Regência (Frei Francisco de S. Luís e José da Silva Carvalho), ou vindos de outras posições (Mouzinho da Silveira, Joaquim A. Aguiar). Quer dizer que os protagonistas do pragmatismo, em torno da Carta de 1826, com a qual venceram o absolutismo em termos militares e nas reformas de 1832-34, já tinham protagonizado também, em grande medida, o princípio da soberania da nação, em torno da Constituição de 1822.

Subitamente D. Pedro IV faleceu ainda em 1834, deixando à sua sucessora, D. Maria II, ainda adolescente, uma tarefa de enorme dificuldade. Eram as drásticas reformas que, tendo causado o colapso do Antigo Regime, não tinham ainda construído o novo. Era a crise financeira do Estado, sem as receitas inerentes ao exclusivo do comércio com o Brasil, sem os dízimos e outros tributos extintos, a braços com empréstimos contraídos para o esforço da guerra, sem máquina capaz de cobrar os impostos. Eram os atrasos nos vencimentos, refletindo--se na indisciplina no exército. Era a província devassada por banditismo e guerrilhas de orientação política incerta. Era uma população mais politizada, sobretudo nas cidades, com dezenas de milhares de soldados desmobilizados, vagueando na expectativa de encontrarem emprego.

E foi nesse difícil contexto que a Carta Constitucional começou verdadeiramente a ser posta à prova, sem a autoridade de D. Pedro. Na Câmara dos Deputados, a maioria de direita (adepta da Carta) sentia dificuldade em aprovar legislação, face a uma aguerrida minoria da esquerda (crítica da Carta). Os governos sucediam-se com poucos meses de duração. Verificava-se que a Carta, por um lado, definia um sistema eleitoral demasiado restritivo (pelo sufrágio indireto e o censo alto), não reconhecendo o direito de voto a muita população desejosa de participar na política; por outro lado, dava à rainha o poder de dissolver a Câmara dos Deputados, que ela pela primeira vez utilizou em benefício do Governo de direita (duque de Terceira), em junho de 1836, enfurecendo a esquerda que em Lisboa se organizava em clubes de tendência radical.

A população lisboeta já não era a mesma que, em 1823, assistira indiferente ao fim da primeira experiência liberal; aprendera, entretanto, a dar mais valor à liberdade, perante as perseguições, os cárceres e execuções do Governo miguelista36. E deu apoio à famosa «Revolução de Setembro», de 1836, que, acionada pela esquerda radical, impediu deputados recém-eleitos de tomarem posse e obrigou a rainha a jurar a Constituição de 1822, iniciando um ciclo de revoltas constantes até 1851.

Muitos liberais rejeitaram tal revolução, como uma traição a D. Pedro e à Carta, símbolos da libertação de Portugal37. E apesar de o Governo ter sido entregue a membros da esquerda moderada, que logo organizaram eleições de Cortes orientadas para elaborar uma nova constituição, muitos desses fiéis à Carta («cartistas») apoiaram uma revolta militar em novembro («Belenzada»), demitiram-se dos seus cargos na administração pública e recusaram participar nessas eleições. E, no verão de 1837, ainda apoiaram a chamada «Revolta dos Marechais», que foi quase uma nova guerra civil, agora dividindo os liberais entre si, três anos depois da vitória.

DAS LUTAS FRATRICIDAS AO CONSENSO

A aprendizagem do pragmatismo em torno da Carta não fora suficiente. O principal pomo da discórdia entre os liberais estava na lei fundamental. Mas estaria a solução no regresso à Constituição de 1822 que a rainha foi agora obrigada a jurar? Passos Manuel, membro destacado do governo setembrista, achava-a «imprópria para constituir o Estado», «anacrónica quanto à organização política, quanto à colocação, divisão, partilha dos poderes», e que «não convinha já à Nação de 1836»38. E Garrett, deputado setembrista, já em 1830, no exílio, apontara a «incongruência e impraticabilidade do código político de 1822», que deixou «o princípio monárquico mal dotado e mal constituído», «porque nem veto nem direito de dissolução tinha o rei sobre a câmara única e democrática», deixando a coroa de ser «o fiel da balança do Estado», sem poder proteger a democracia, nem conter a aristocracia39.

A solução, para a esquerda moderada que assumiu o poder depois da revolução e inspirou a maioria dos deputados eleitos constituintes, era uma nova constituição, feita pelos representantes da Nação, que refletisse um compromisso entre os textos de 1822 e de 1826. Assim resultou a Constituição de 1838, que da Carta manteve a arquitetura de poderes e as prerrogativas régias de dissolver as Cortes e vetar as leis e que da Constituição de 1822 adotou o método direto nas eleições e ainda criou um Senado eletivo em vez da Câmara dos Pares de nomeação régia.

Nem todos os setembristas aprovaram a nova Constituição. Uma ala de extrema-esquerda, com cerca de 20 deputados, votou contra; e nas ruas de Lisboa, batalhões da Guarda Nacional tentaram impedir a sua aprovação, até serem esmagados pelo exército. Apenas seis deputados presentes tinham sido constituintes em 1821-22 e, destes, apenas dois (José B. Feio e Pedro Salema Lara, ambos militares) pertenciam a esta ala; ou seja, dos vintistas, eram poucos os «nostálgicos da Constituição de 1822»40. A maioria dos deputados da extrema-esquerda pertencia, de facto, a uma nova geração, na qual se destacava José Estêvão, recém-saída da guerra civil e da universidade e frequentadora dos clubes e sociedades políticas41.

Quanto aos «cartistas», que nem sequer tinham concorrido às eleições constituintes de 1836 (salvo raras exceções), é natural que fossem hostis, ou pelo menos alheios, a essa obra exclusiva dos setembristas. Todavia, nas Cortes em seguida eleitas, alguns deles renderam-se ao esforço de conciliação que a Constituição de 1838 significava e declararam-lhe apoio, nomeadamente Rodrigo F. Magalhães42 e António Luís de Seabra, «porque vimos nessa Constituição a melhor parte dos princípios da Carta», «porque era forçoso tirar o País do estado de anarquia em que se achava»43. Também António José de Ávila se colocou «entre os seus mais estrénuos defensores», no mesmo dia em que Passos Manuel declarou desconfiar de alguns cartistas, que diziam apoiar a Constituição de 1838 mas «fora do Parlamento não têm os mesmos sentimentos», denunciando que «fora desta casa existe uma ideia de restauração»44.

Um tal esforço de conciliação, todavia, foi efémero, num contexto de bipolarização intensa que não dava espaço ao centro. Até o Governo então em funções, presidido por Sá da Bandeira, sofreu o percalço, raro, de perder a eleição de 1838, na qual, segundo um jornal cartista, os partidos participantes foram: «o do Governo, ou ordeiro», ao centro; «o do movimento ou vintista», à esquerda; e «o dos homens da Carta», à direita; e o resultado foi que «o partido do Governo, ou ordeiro, mirrou-se, desapareceu»45. Talvez o ambiente não estivesse ainda maduro, talvez faltassem mais algumas lições na aprendizagem do consenso.

Uma fraqueza da situação setembrista estava na falta de autoridade do Estado. Por isso, Rodrigo alterou a organização administrativa, em 1840, no sentido de reduzir o excesso de descentralização e de cargos eletivos – alteração na qual o próprio Passos reconheceu mais tarde algum fundamento46. Mas outros cartistas não se conformaram com a via legal e recorreram à via revolucionária, armada, para a restauração da Carta, em janeiro de 1842, por iniciativa do ex-setembrista radical Costa Cabral.

Nesta transição, foi promulgado o decreto de 10 de fevereiro convocando Cortes extraordinárias para a revisão da Carta. Mas este decreto foi logo anulado por Cabral quando ascendeu a ministro do Reino e se tornou o homem forte da nova situação. Não houve revisão da Carta e voltou-se ao sufrágio indireto, que, conjugado com o controlo da administração em todo o país, permitiu ao Governo obter largas maiorias e instalar-se no poder. De modo que a reforma da Carta, com vista a eleições diretas, era a principal reivindicação da frente de oposição, «Coalizão», que se formou, juntando além dos setembristas boa parte da ala legalista do cartismo e até uma ala miguelista47.

Em parte, Cabral correspondeu aos anseios da população, com «um certo robustecimento da autoridade e alguns melhoramentos materiais» e mais segurança pública na província, em contraste com a «instabilidade turbulenta» dos 20 anos anteriores48. Inspirava-se no doutrinarismo conservador de Guizot, na França, tal como Narvaez, na Espanha. Era um lutador, com «raras qualidades de energia», que deixou uma «obra imponente e admirável, própria de uma política autoritária de todos os tempos e lugares»; mas essa obra foi uma «sementeira de discórdias»49.

A qualquer ato de resistência, Cabral respondia com violência. E a resposta que deu à revolta de Torres Novas, de 1844, que exigia a reforma constitucional prometida no decreto de 10-02-1842, não era própria do liberalismo: suspendeu a publicação de jornais, encerrou as Cortes e decretou o degredo para África (que em geral, naquele tempo, levava à morte em menos de três meses), sem sentença, sem defesa e sem prova, além dos arrestos que reduziam famílias à miséria. «É bárbaro! É gótico!», exclamou Rodrigo F. Magalhães50. Em vão, Rodrigo fazia pedagogia sobre o papel da oposição no sistema representativo: «quanto mais vigorosa mais garantias dará de liberdade e de ordem»; «é ela quem abre os olhos ao poder, quem lhe marca os limites em que ele deve conter-se»; «A oposição incomoda, é verdade, mas dá saúde ao corpo político»51.

Passos Manuel apelou à moderação do Governo. Defendeu meios pacíficos para a reforma da Carta; por isso, não aprovava o comportamento dos seus amigos, que pediram com as armas na mão o cumprimento do decreto de 10 de fevereiro; deste decreto, disse que era «uma apelação ao poder constituinte do País», «uma homenagem ao princípio da soberania da Nação». Preferia as constituições parlamentares, como a de 1838, sobre as outorgadas; mas «uma Constituição reformada é uma Constituição nova», assim como «a Carta francesa de 1830 não é a Carta de 1814». Reconhecia que a Carta, «um grande monumento de glória para o Imperador», já continha «muitas das principais bases do sistema representativo», mas precisava ser reformada e «a reforma poderá vir tarde, mas virá; é inevitável». E Passos apontou algumas reformas reclamadas pela esquerda, que viriam a ser pontos principais acolhidos dali a oito anos: «os tratados de comércio devem ser trazidos à aprovação da Câmara», «o voto anual dos tributos também»; e o sistema eleitoral não podia continuar tão dependente dos empregados públicos, cujos votos o Governo Executivo declarava seus; «É tempo de nos libertarmos desta vergonhosa tutela do funcionalismo e entregar o Parlamento à independência e ilustração da classe média e a urna aos contribuintes»52.

Cabral não seguiu este apelo à moderação: sabendo-se apoiado pela rainha, governou como num regime de partido único, «reduzindo a oposição à impotência ou insignificância»; e avançou pelo caminho do «compadrio e imoralidade», quer nos negócios, quer nas eleições de 1845, que ficaram como símbolo da desonestidade política, «as mais violentas e fraudulentas de todo o constitucionalismo monárquico»53. Mas quando caiu, em 1846, diante da revolta da Maria da Fonte, surgida em plena comunidade rural, sem unidade de comando nem programa político, o alastramento vertiginoso do protesto a todo o país revelou como era geral a aversão ao seu Governo, de alto a baixo na escala social54, como era total o contraste entre a esmagadora maioria parlamentar existente e a real vontade da Nação.

Houve então oportunidade de realizar eleições, pelo sistema direto, para Cortes dotadas de poderes de revisão constitucional. Mas a divisão da esquerda ficou patente no programa «incendiário», redigido por José Estêvão, que a ala radical apresentou, prevendo uma reforma em que a soberania nacional seria proclamada «como origem única de toda a autoridade pública»; e a rainha, receando ser forçada à abdicação, cancelou as eleições, suspendeu as garantias e a liberdade de imprensa e entregou o poder a Saldanha, que era aceite pelos cabralistas como o seu presidente55.

Outra vez os liberais se envolveram em guerra civil, a «Patuleia», dividindo o país, mergulhado na miséria, em duas partes, uma governada a partir de Lisboa e outra do Porto, cada qual com seu exército, ambos fracos, que poucos combates importantes travaram, cansados da discórdia, disponíveis para o diálogo56, aproveitando as ligações que desde a emigração havia, nomeadamente, entre Saldanha e os irmãos Passos.

Esse diálogo entre adversários confirmou-se, dali a quatro anos, na ajuda que Saldanha (entretanto substituído e perseguido por Cabral) recebeu dos seus adversários da Junta do Porto na guerra da Patuleia, para o golpe militar com que, em 1851, pôs fim ao ciclo cabralista. Era um sinal da nova aprendizagem. E um novo ciclo político se abriu, a Regeneração, inspirado no espírito de concórdia, sem dar mais espaço para intransigências e exclusivismos, nem do cabralismo nem da esquerda radical57.

Toda a prioridade estava em eleger Cortes dotadas de poderes de revisão da Carta, o que foi feito ainda por eleição indireta, mas em círculos mais pequenos, sem tanta pressão do Governo. Apenas foram eleitos uns 20 cabralistas, o que significou uma grande maioria de novos deputados, dos quais 72 em estreia e 56 com experiência anterior; e destes, 24 tinham sido constituintes setembristas (por exemplo, José Estêvão). De facto, foi eleita uma câmara legislativa sob ascendente da esquerda58, donde resultou alguma dissonância com o Governo de centro-direita, cujas figuras maiores eram os cartistas moderados Saldanha e Rodrigo F. Magalhães. Mas se tal dissonância não era normalmente adequada para a governação, podia ser ideal para um acordo sobre a lei fundamental, no ambiente unitário especial que então prevalecia.

O debate foi feito sobre uma proposta do Governo para um Acto Adicional à Carta59, abrangendo reivindicações da esquerda, nomeadamente as eleições diretas e o reforço das atribuições do Parlamento na aprovação anual dos impostos, na aprovação de tratados internacionais e em comissões de inquérito. Havia na esquerda quem achasse as reformas pequenas; mas, na direita, os deputados cabralistas criticavam o processo por não ter respeitado todos os trâmites previstos na própria Carta e votaram contra, dizendo porém que não discordavam do conteúdo da reforma60.

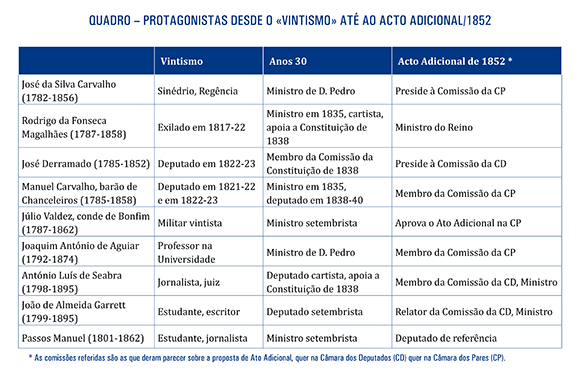

As reformas não eram pequenas e insignificantes, «eu entendo que são grandes, que são imensas, que são gloriosas e que hão-de ser fecundas», afirmou Passos Manuel; «as reformas profundas nem sempre são as mais profícuas, nem sempre são as mais duradouras», as reformas para serem fundadas é mister que não sejam só aprovadas por um partido mas por todos os partidos»; por isso, aprovava o «caminho de reforma lenta, pausada», adotado pelo Governo, era este o resultado das suas convicções, «fruto de uma longa e amarga experiência»; e previu: «esta reforma marca uma grande época de progresso e de civilização nacional» e «uma vez que o país tenha a liberdade do seu voto, as revoluções hão-de acabar»61. Contra os argumentos dos cabralistas falaram os ministros Garrett e A. L. Seabra62, ex-deputados da Comissão do Acto Adicional, que tinham sido contemporâneos de Passos na Universidade e apoiantes da Revolução de 1820 e da Constituição de 1822. Também o ministro Rodrigo defendeu o Acto Adicional na Câmara dos Pares, onde havia numerosa fação cabralista: «Com a aprovação do Acto Adicional termina a revolução»63. O Quadro abaixo reúne estes e outros nomes (com destaque para José S. Carvalho, um dos pais da Revolução de 1820, membro do Sinédrio), que têm de comum o facto de terem sido vintistas convictos (embora apenas um deputado em 1821-22), que se destacaram depois em todo o percurso liberal, incluindo o exílio, a participação nas reformas da década de 1830, divididos como cartistas ou setembristas, todos apoiantes da Constituição de 1838 e demarcados do cabralismo.

Rodrigo e Passos foram decerto os mais influentes no Acto Adicional, Rodrigo como ministro do Reino do Governo do centro-direita que fez a proposta de reforma na linha do que Passos previra em 1844, e este como figura de referência da maioria parlamentar de centro-esquerda que a aprovou. A esquerda, de facto, ajustou-se e apenas uma vez exorbitou da proposta governamental, ao impor (por 50 contra 31 votos) a inclusão no Acto Adicional da abolição da pena de morte nos crimes políticos64.

Depois do parlamentarismo extremo que aprovara a Constituição de 1822, depois da supremacia do poder executivo (cujo chefe era o monarca), consagrada na Carta de 1826 e exacerbada durante o ciclo cabralista, passou a haver maior equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. E nos 20 anos seguintes não se questionou a Carta. Este Acto Adicional de 1852 foi o compromisso constitucional mais duradouro do liberalismo monárquico (prolongado no II Acto Adicional de 1885), que correspondeu ao período mais conseguido do regime em estabilidade e desenvolvimento.

Entretanto, logo após aprovado o Acto Adicional, a dissonância entre a maioria dos deputados e o Governo assumiu-se mais claramente, ao rejeitar um importante decreto financeiro do Governo (por 80 contra 38 votos65). Isto motivou a dissolução da Câmara dos Deputados e a nova eleição, que determinou o afastamento de parte dessa esquerda, que viria a organizar-se em dissidência e fundar o Partido Histórico. Mas neste processo, antigos vultos da esquerda radical (Estêvão, Rodrigues Sampaio e outros ligados ao jornal A Revolução de Setembro) associaram-se ao Governo regenerador, rendidos aos efeitos democráticos da política de fomento que o jovem ministro Fontes Pereira de Melo impulsionava: «os caminhos-de-ferro nivelam todas as classes no gozo de muitas vantagens materiais», escreveu Estêvão no manifesto eleitoral66. Afinal, também os «setembristas», que tinham apoiado a reposição da Constituição vintista, passaram por uma aprendizagem que os levou ao consenso de 1852.

O novo ambiente de concórdia propiciou maior respeito pelos resultados eleitorais, ainda que se reconhecesse a força das autoridades governamentais sobre os eleitores. Para evitar que o mesmo partido se perpetuasse no poder, era necessário que o rei interviesse guiado pela interpretação que fizesse da opinião pública. Nesse sentido foi a atuação de D. Pedro V, que proporcionou transições pacíficas de governo e uma dinâmica, reforçada pelos círculos uninominais (estreados na eleição de 1860), no sentido da construção de um sistema bipartidário.

Esse ambiente de concórdia propiciou, além disso, que se realizasse, na década de 1860, uma segunda onda de reformas (desamortização alargada, extinção dos morgadios, extinção de passaportes no interior do país, Código Civil, etc.), que completaram, agora de forma mais pacífica e ponderada, as reformas dos anos 1830, no processo de eliminar últimos resquícios do Antigo Regime e de construir o Estado moderno em Portugal. Eram reformas típicas do que René Rémond designou a «era do liberalismo»67, que assim igualmente se completou entre nós.

CONCLUSÃO

O ideal da Revolução de 1820 levou tempo a amadurecer. Ao longo de três décadas de «amarga experiência», incluindo duas guerras civis, os liberais foram ajustando rumos, até se entenderem sobre as regras fundamentais. E só a partir de 1851-52, o sistema constitucional começou a funcionar regularmente (segundo Lopes Praça), ou se implantou na realidade o liberalismo (segundo Augusto Fuschini)68.

O contributo importante que os protagonistas da Revolução de 1820 deram à modernização política do país foi resultado de aprendizagens adquiridas em condições adversas que requereram visão e força de ânimo. Tais aprendizagens seguiram uma trajetória convergente para o centro: partindo de um conflito entre opções incompatíveis (absolutista e liberal), de 1820 a 1834, passaram por outro conflito, circunscrito ao regime liberal, mas ainda violento, entre radicalismos de direita e de esquerda, de 1834 a 1851, até chegarem a um padrão de luta política entre opções moderadas e alternantes em torno do centro. Havia, portanto, uma procura de conciliação; como foi a Constituição de 1838, obra do centro-esquerda; mas só a conciliação traduzida no Ato Adicional de 1852 se revelou duradoura, por ser obra conjunta das principais forças políticas, sem «preeminência exclusiva» de nenhuma delas, como disse Rodrigo69; pois segundo Lopes Praça, «o Ato Adicional tanto é regenerador como histórico»70.

Com esta reforma, a Carta de 1826 deixou de ser apenas «um texto outorgado no exercício do poder constituinte monárquico», pois foi «alterado pelos representantes da Nação no exercício de um poder constituinte democrático»71. Já não era a Carta de 1826, pomo de discórdia; era uma reforma constitucional aprovada no Parlamento por consenso. Por outro lado, manteve a força simbólica de lhe associar a memória do seu «autor», D. Pedro, que, «à frente da Nação», «reconquistou a liberdade desta terra»72.

Três décadas depois, eram poucos os protagonistas do vintismo ainda ativos, tais como os identificados no Quadro abaixo que, tendo feito todo o percurso de experiências e aprendizagens até ao Ato Adicional de 1852, deram garantia de amadurecimento e consistência na fidelidade aos valores essenciais da Revolução de 1820.

Neste percurso, o sistema político português evoluiu convergindo para a média dos países europeus próximos, sobretudo desde que muitos destacados liberais estiveram presentes e decerto participaram, na grande mudança de sentido democrático que aconteceu em vários países em 1830. Nos tempos seguintes, os liberais portugueses, dentro das condições e circunstâncias específicas nacionais, passaram por idênticas experiências, mais moderadas ou mais radicais, à direita ou à esquerda. Até que na década de 1850 chegaram, a par de outras nações europeias, a um novo ciclo pacificado, menos inspirado na ideologia e mais orientado para o fomento73. Em certas condições socio-estruturais, como a alfabetização e a urbanização associada aos setores secundário e terciário, é que Portugal estava abaixo da média europeia, não no sistema político74.

Mas uma vez reforçado o liberalismo com as reformas dos anos 60, uma nova geração questionou o consenso da Regeneração, desdenhando-o como «paz podre»; e à entrada dos anos 70, os principais partidos propuseram reformas (aprovadas em 1878 e 1885) de sentido democrático, como o direito de voto alargado e alguns poderes régios limitados75. A vizinha Espanha já tentara antecipar esse caminho democrático com a revolução de 1868. A França, depois da derrota frente à Prússia, passou a ser governada em regime republicano em 1871, até aos nossos dias. Iniciava-se o que René Rémond designou a «era da democracia», abrangendo reformas mais inspiradas na igualdade e já não tanto na liberdade76. Eram outros tempos, a requerer outras aprendizagens.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FONTES

Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, 1821-1822.

Diário da Câmara dos Deputados, 1822-1870.

Diário da Câmara dos Pares, 1842-1872.

O Director (1838).

A Revolução de Setembro (1852).

ANDRADA, Ernesto de Campos de, coord. – Memórias do marquês de Fronteira e d’Alorna. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1926. vol. I.

FUSCHINI, Augusto – O presente e o futuro de Portugal. Lisboa: Companhia Tipográfica, 1899.

GARRET, Almeida – Portugal na balança da Europa. Lisboa: Livros Horizonte, [2005].

HERCULANO, A. – Opúsculos: questões públicas. Lisboa: Viúva Bertrand, 1873. tomo II, p. 169-219.

MARTINS, Oliveira – História de Portugal. Mem Martins: Publicações Europa-América, [1879]. vol. II.

PRAÇA, Lopes – Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e Ato Adicional de 1852. Coimbra: Livraria Portuguesa e Estrangeira, 1879. II parte, vol. I.

ESTUDOS

BERNSTEIN, Serge; MILZA, Pierre – História do século XIX. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1997.

BONIFÁCIO, Maria de Fátima – Um homem singular: biografia política de Rodrigo da Fonseca Magalhães (1787-1858). Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2013.

BURNS, Edward McNall – História da civilização ocidental. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1977. vol. II.

CANOTILHO, J. J. Gomes – As constituições. In MATTOSO, José, dir. – História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. vol. 5 – O liberalismo, p. 125-139.

CARVALHO, Joaquim de – A obra legislativa das Cortes. In PERES, Damião, dir. – História de Portugal. Barcelos: Portucalense Editora, 1935. vol. VII.

CARVALHO, Joaquim de – Da Restauração da Carta Constitucional à Regeneração. In PERES, Damião, dir. – História de Portugal. Barcelos: Portucalense Editora, 1935. vol. VII.

CARVALHO, Joaquim de – Período de indecisão e triunfo da corrente regeneradora. In PERES, Damião, dir. – História de Portugal. Barcelos: Portucalense Editora, 1935. vol. VII.

CASTRO, Zília Osório de – Cultura e política: Manuel Borges Carneiro e o vintismo. Lisboa: INIC, 1990.

CASTRO, Zília Osório, dir. – Dicionário do vintismo e do primeiro cartismo (1821-1823 e 1826-1828). Porto: Edições Afrontamento, 2002. 2 vol.

DIAS, J. S. da Silva – O vintismo: realidades e estrangulamentos políticos. Análise Social. V. XVI Nº 61-62 (1980), p. 273-278.

FERREIRA, António Matos – Desarticulação do Antigo Regime e guerra civil. In AZEVEDO, Carlos Moreira, dir. – História religiosa de Portugal. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 2000. vol. 3 - Religião e secularização, p. 21-36.

HUNTINGTON, Samuel – The third wave. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1993.

LEAL, Manuel M. Cardoso – Liberalismo e democracia no Portugal oitocentista, em perspetiva comparada (1832-1895). Revista de História das Ideias. 2ª Série V. 37 (2019), p. 239-259.

MALTEZ, José Adelino – Tradição e revolução: uma biografia do Portugal político do século XX (1820-1910). Lisboa: Tribuna da História, 2004. vol. 1.

MARQUES, A. H. de Oliveira – A conjuntura. In SERRÃO, Joel; MARQUES, A. H. de Oliveira, dir. – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 2002. vol. 9 – Portugal e a instauração do liberalismo, p. 544-619.

MATOS, Sérgio Campos – Nação. Ler História. Nº 55 (2008), p. 111-124.

MÓNICA, Maria Filomena, [ Links ] coord. – Dicionário biográfico parlamentar 1834-1910. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2004-2006. 3 vol.

MONTEIRO, Nuno Gonçalo – A vida política. In PEDREIRA, Jorge M.; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, coord. – O colapso do império e a Revolução Liberal (1808-1834). Carnaxide: Editora Objetiva, 2013. p. 37-74.

PEREIRA, Miriam Halpern – [ Links ] Das revoluções liberais ao Estado Novo. Lisboa: Editorial Presença, 1994.

PINHEIRO, Magda – Passos Manuel, o patriota e o seu tempo. Matosinhos: Edições Afrontamento, 1996.

RAMOS, Rui – Idade Contemporânea (séculos XIX-XXI). In RAMOS, Rui; SOUSA, Bernardo Vasconcelos; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, coord. – História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009. vol. 8, 2ª parte.

RÉMOND, René – Introdução à história do nosso tempo: do Antigo Regime aos nossos dias. Lisboa: Gradiva, 1994.

SANTOS, Fernando Piteira – Geografia e economia da Revolução de 1820. Mem Martins: Publicações Europa-América, [1962].

SARDICA, José Miguel – A Regeneração sob o signo do consenso: a política e os partidos entre 1851 e 1861. Lisboa: ICS, 2001.

SARDICA, José Miguel – A Carta Constitucional Portuguesa de 1826. Historia Constitucional [Em linha]. Nº 13 (2012), p. 527-561. [Consult 14/04/2020]. Disponível na Internet: http://www.historiaconstitucional.com.

SILVA, Júlio Joaquim da Costa Rodrigues da – As Cortes Constituintes de 1837-1838: liberais em confronto. Lisboa: INIC, 1992.

TENGARRINHA, José – E o Povo, onde está?. Lisboa: Esfera do Caos, 2008.

VALENTE, Vasco Pulido – O liberalismo Português. In VALENTE, Vasco Pulido – Portugal: ensaios de história e de política. Lisboa: Alêtheia Editores, 2009. p. 9-12.

VARGUES, Isabel Nobre; TORGAL, Luís Reis – Da revolução à contrarrevolução: vintismo, cartismo, absolutismo: o exílio político. In MATTOSO, José, dir. – História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. vol. 5, p. 57-76.

VIEIRA, Benedita Maria Duque – A Revolução de Setembro e a discussão constitucional de 1837. Lisboa: Edições Salamandra, 1987.

Submissão/submission: 30/06/2020

Aceitação/approval: 04/09/2020

NOTAS

1 HERCULANO, A. – Opúsculos: questões públicas. Lisboa: Viúva Bertrand e Cª, 1873. t. II, p. 172.

2 Recorreu-se aos diários parlamentares e a CASTRO, Zília Osório, dir. – Dicionário do vintismo e do primeiro Cartismo (1821-1823 e 1826-1828). Porto: Edições Afrontamento, 2002. 2 vol.; MÓNICA, Maria Filomena, coord. – Dicionário biográfico parlamentar 1834-1910. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2004-2006. 3 vol.

3 TENGARRINHA, José – E o Povo, onde está?. Lisboa: Esfera do Caos, 2008. p. 29-34.

4 MATOS, Sérgio Campos – Nação. Ler História. Lisboa. Nº 55 (2008), p. 111-124.

5 MARQUES, A. H. de Oliveira – A conjuntura. In SERRÃO, Joel; MARQUES, A. H. de Oliveira, dir. – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 2002. vol. 9 – Portugal e a instauração do liberalismo, p. 549.

6 CARVALHO, Joaquim de – Período de indecisão e triunfo da corrente regeneradora. In PERES, Damião, dir. – História de Portugal. Barcelos: Portucalense Editora, 1935. vol. VII, p. 63-67.

7 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 26-2-1821, p. 165.

8 CANOTILHO, J. J. Gomes – As constituições. In MATTOSO, José, dir. – História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. vol. 5 – O liberalismo, p. 127-128.

9 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 15-2-1821, p. 107.

10 FERREIRA, António Matos – Desarticulação do Antigo Regime e guerra civil. In AZEVEDO, Carlos Moreira, dir. – História religiosa de Portugal. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 2000. vol. 3 – Religião e secularização, p. 24-28.

11 Diário das Cortes Gerais e Extraordinária da Nação Portuguesa, sessão de 2-4-1821, p. 431.

12 ANDRADA, Ernesto de Campos de, coord. – Memórias do marquês de Fronteira e d’Alorna. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1926. vol. I, p. 271.

13 PEREIRA, Miriam Halpern – Das revoluções liberais ao Estado Novo. Lisboa: Editorial Presença, 1994. p. 23.

14 Citado em MARTINS, Oliveira – História de Portugal. Mem Martins: Publicações Europa-América, [1879]. vol. II, p. 181.

15 CARVALHO, Joaquim de – A obra legislativa das Cortes. In PERES, Damião, dir. – História de Portugal. Barcelos: Portucalense Editora, 1935. vol. VII, p. 99.

16 Idem, p. 97-99 e 103-104; PEREIRA, Miriam Halpern – Das revoluções liberais ao Estado Novo. Lisboa: Editorial Presença, 1994. p. 21-23.

17 Ver, entre outros, CARVALHO, Joaquim – A obra legislativa das Cortes, 1935. p. 101-103; DIAS, J. S. da Silva – O vintismo: realidades e estrangulamentos políticos. Análise Social. V. XVI Nº 61-62 (1980), p. 273-278.

18 PRAÇA, Lopes – Estudos sobre a Carta Constitucional de 1826 e Ato Adicional de 1852. Coimbra: Livraria Portuguesa e Estrangeira, 1879. II parte, vol. I, p. 6.

19 CANOTILHO, J. J. Gomes – Op. cit., p. 129.

20 TENGARRINHA, José – Op. cit., p. 29-34.

21 Outros estudos consultados foram, nomeadamente: SANTOS, Fernando Piteira – Geografia e economia da Revolução de 1820. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1962; e MALTEZ, José Adelino – Tradição e revolução: biografia do Portugal político. Lisboa: Tribuna da História, 2004.

22 VALENTE, Vasco Pulido – O liberalismo Português. In VALENTE, Vasco Pulido – Portugal: ensaios de história e de política. Lisboa: Alêtheia Editores, 2009. p. 9-12.

23 GARRETT, Almeida – Portugal na balança da Europa. Lisboa: Livros Horizonte, [2005]. p. 146-147.

24 CANOTILHO, J. J. Gomes – Op. cit., p. 130-133; RAMOS, Rui – Idade contemporânea (séculos XIX-XXI). In RAMOS, Rui; SOUSA, Bernardo Vasconcelos; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, coord. – História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros. 2009. p. 478-479.

25 Diário da Câmara dos Deputados (7-11-1826), p. 34-35; CASTRO, Zília Osório de – Cultura e política: Manuel Borges Carneiro e o vintismo. Lisboa: INIC, 1990. p. 60-74.

26 SARDICA, José Miguel – A Carta Constitucional Portuguesa de 1826. Historia Constitucional [Em linha]. Nº 13 (2012), p. 551. [Consult. 14/04/2020]. Disponível na Internet: http://www.historiaconstitucional.com.

27 RAMOS, Rui – Idade contemporânea (séculos XIX-XXI). In RAMOS, Rui; SOUSA, Bernardo Vasconcelos; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, coord. – História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009. p. 483. vol. 8, 2ª parte; MARQUES, A. H. de Oliveira – Op. cit., p. 581.

28 VARGUES, Isabel Nobre; TORGAL, Luís Reis – Da revolução à contrarrevolução: vintismo, cartismo, absolutismo: o exílio político. In MATTOSO, José, dir. – História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. vol. 5 – O liberalismo, p. 69.

29 VALENTE, Vasco Pulido – Op. cit., p. 20.

30 BURNS, Edward McNall – História da civilização ocidental. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1977. p. 711-712; BERNSTEIN, Serge; MILZA, Pierre – História do século XIX. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1997. p. 102-104, 157-158, 120.

31 HUNTINGTON, Samuel – The third wave. Oklahoma: Oklahoma University, 1993. p. 14-17.

32 PINHEIRO, Magda – Passos Manuel, o patriota e o seu tempo. Lisboa: Edições Afrontamento, 1996. p. 59-60; BERNSTEIN, S., MILZA, P. – Op. cit., p. 103-104.

33 HERCULANO, A. – Opúsculos: questões públicas. Lisboa: Viúva Bertrand, 1873. tomo II, p. 191-193.

34 RAMOS, Rui – Idade contemporânea (séculos XIX-XXI). In RAMOS, Rui; SOUSA, Bernardo Vasconcelos; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, coord. – História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009. p. 493-496. vol. 8, 2ª parte.

35 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – A vida política. In PEDREIRA, Jorge M.; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, coord. – O colapso do império e a Revolução Liberal (1808-1834). Carnaxide: Editora Objetiva, 2013. p. 59-62 e 73-74.

36 Passos Manuel, Diário da Câmara dos Deputados, 18-10-1844, p. 194-195.

37 MARQUES, A. H. de Oliveira – A conjuntura. In SERRÃO, Joel; MARQUES, A. H. de Oliveira, dir. – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 2002. vol. 9 – Portugal e a instauração do liberalismo, p. 596-597.

38 Diário da Câmara dos Deputados, 18-10-1844, p. 186-187.

39 GARRET, Almeida – Portugal na balança da Europa. Lisboa: Livros Horizonte, [2005]. p. 208-209.

40 VIEIRA, Benedita Maria Duque – A Revolução de Setembro e a discussão constitucional de 1837. Lisboa: Edições Salamandra, 1987. p. 115 e quadros.

41 SILVA, Júlio Joaquim da Costa Rodrigues da – As Cortes Constituintes de 1837-1838: liberais em confronto. Lisboa: INIC, 1992. p. 36-37 e p. 114-119.

42 Diário da Câmara dos Deputados, 18-02-1839, p. 315.

43 Idem, 15-02-1839, p. 282-285.

44 Idem, 04-03-1839, p. 460 e 462-464.

45 O Director (16-8-1838).

46Diário da Câmara dos Deputados, 17-01-1840, p. 53-68; Idem, 16 e 18-10-1844, p. 151 e 196.

47 CARVALHO, Joaquim de – Da Restauração da Carta Constitucional à Regeneração. In PERES, Damião, dir. – História de Portugal. Barcelos: Portucalense Editora, 1935. vol. VII, p. 285-289.

48 Idem, p. 289-290; MARQUES, A. H. de Oliveira – Op. cit., 2002, p. 603.

49 CARVALHO, Joaquim de – Op. cit., p. 290-291.

50 Diário da Câmara dos Deputados, 16-10-1844, p. 154-155.

51 Diário da Câmara dos Deputados, 24-1-1843, p. 236-241; Idem, 16-10-1844, p. 151-152.

52 Diário da Câmara dos Deputados, 18-10-1844, p. 185-196AA.

53 CARVALHO, Joaquim de – Op. cit., p. 290-291; MARQUES, A. H. de Oliveira – Op. cit., p. 604.

54 CARVALHO, Joaquim de – Op. cit., p. 297-298.

55 Idem, p. 306-313; BONIFÁCIO, Maria de Fátima – Biografia política de Rodrigo da Fonseca Magalhães (1787-1858). Alfragide: Publicações Dom Quixote, 2013. p. 196-198.

56 SARDICA, José Miguel – A Regeneração sob o signo do consenso: a política e os partidos entre 1851 e 1861. Lisboa: ICS, 2001. p. 53-61; RAMOS, Rui – Idade contemporânea (séculos XIX-XXI). In RAMOS, Rui; SOUSA, Bernardo Vasconcelos; MONTEIRO, Nuno Gonçalo, coord. – História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009. p. 516-517; BONIFÁCIO, Maria de Fátima – Op. cit., p. 199-204.

57 SARDICA, José Miguel – Op. cit., p. 65-69.

58 Pela análise das votações nominais, estima o autor que a esquerda valesse entre 45% e 55%, os mais próximos do Governo regenerador entre 30% e 35% e os cabralistas entre 10% e 20%; tais variações explicam-se pela assiduidade irregular dos deputados.

59 Diário da Câmara dos Deputados, 24-01-1852, p. 248-251.

60 Diário da Câmara dos Deputados, 06-03-1852, p. 87-94.

61 Diário da Câmara dos Deputados, 10-03-1852, p. 145-149.

62 Diário da Câmara dos Deputados, 04 e 06-03-1852, p. 62-64 e 94-99; Diário da Câmara dos Deputados, 05 e 10-03-1852, p. 79-81 e 149.

63 Diário da Câmara dos Pares, 26-06-1852, p. 732-733.

64 Diário da Câmara dos Deputados, 29-03-1852, p. 348.

65 Diário da Câmara dos Deputados, 23-07-1852, p. 343-344.

66 A Revolução de Setembro (16-12-1852).

67 RÉMOND, René – Introdução à história do nosso tempo. Lisboa: Gradiva, 1994. p. 145-162.

68 LOPES, Praça, citado em SARDICA, José Miguel – A Carta Constitucional Portuguesa de 1826. Historia Constitucional [Em linha]. Nº 13 (2012), p. 557. [Consult. 14/04/2020]. Disponível na Internet: http://www.historiaconstitucional.com; FUSCHINI, Augusto – O presente e o futuro de Portugal. Lisboa: Companhia Tipográfica, 1899. p. 129.

69 Diário da Câmara dos Pares, 26-06-1852, p. 732.

70 PRAÇA, Lopes – Op. cit., II Parte, vol. I, p. 60.

71 CANOTILHO, J. J. Gomes – Op. cit., p. 137.

72 Proposta do Ato Adicional, Diário da Câmara dos Deputados, 24-01-1852, p. 248-251; discurso de Garrett, Diário da Câmara dos Deputados, 04-03-1852, p. 62-64.

73 SARDICA, José Miguel – A Regeneração sob o signo do consenso. Lisboa: ICS, 2001. p. 69-75.

74 LEAL, Manuel M. Cardoso – Liberalismo e democracia no Portugal oitocentista, em perspetiva comparada (1832-1895). Revista de História das Ideias. 2ª Série V. 37 (2019), p. 247.

75 Diário da Câmara dos Deputados, 29-08-1871, p. 434-439; Idem, 15 e 16-01-1872, p. 67-69 e 73-74; Idem, 24-01-1872, p. 120-126.

76 RÉMOND, René – Op. cit., p. 162-191.