Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Observatorio (OBS*)

versión On-line ISSN 1646-5954

OBS* vol.9 no.2 Lisboa jun. 2015

Pele negra ou pele branca: máscara(s) da mulher imaginada pelo cinema colonial

White skin or dark skin: mask(s) of the woman "imagined" by colonial cinema

Maria do Carmo Piçarra*

*Investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, Campus de Gualtar 4710-057 Braga, Portugal; Investigadora no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, Portugal. (carmoramos@gmail.com)

RESUMO

Proponho um contributo para a reflexão sobre como, durante o Estado Novo, a mulher foi “imaginada” pelo cinema colonial. Nesse âmbito analiso representações patentes no filme de propaganda, Feitiço do Império (1940), de António Lopes Ribeiro, contrapondo-lhe outras de filmes proibidos pela Comissão de Espectáculos: Catembe (1965) e Deixem-me ao menos subir as palmeiras... (1972), filmados em Moçambique por Faria de Almeida e Lopes Barbosa respectivamente. Estudo ainda a representação da mulher quando o cinema se assumiu como “olho da liberdade” em obras militantes como Sambizanga (1972), filmado por Sarah Maldoror.

Palavras-chave: Estudos de género; Estudos fílmicos; Cinema Colonial; Estado Novo; Censura; Representações coloniais da mulher

ABSTRACT

What I want to comprehend is how, during Portuguese Estado Novo, colonial cinema “imagined” woman. I lay out in “shot” women representations on the propaganda film Feitiço do Império (Empire’s spell, 1940), directed by António Lopes Ribeiro, before I examine, in “reverse shot”, the ones presented in forbidden films by the Censorship Commission: Catembe (1965) e Deixem-me ao menos subir as palmeiras... (At least let my climb the palmtrees..., 1972). Finally I will analyse the woman filmic representation when cinema became the “eye of freedom” in militant films such as Sambizanga (1972), directed by Sarah Maldoror.

Keywords: Gender studies; film studies; colonial cinema, Estado Novo; censorship; colonial representations of women

Neste artigo proponho-me contribuir para a reflexão sobre como, durante o Estado Novo, a mulher foi “imaginada” pelo cinema colonial. Começarei por enquadrar os critérios da censura cinematográfica durante o Estado Novo antes de dispor, em campo/contracampo, as representações de mulheres de dois filmes que, tendo em comum o estarem ao serviço de programas políticos, estão nos antípodas um do outro: Feitiço do Império (1940) – filme de propaganda realizado pelo cineasta do regime de Salazar, António Lopes Ribeiro, e Sambizanga (1972), filme militante que assume o ponto de vista do MPLA na luta pela independência de Angola, de Sarah Maldoror. Para pontuar o movimento de um para o outro faço uma panorâmica sobre dois filmes integrados no Novo Cinema português e que foram censurados/proibidos: Catembe (1965) e Deixem-me ao menos subir as palmeiras... (1972), filmados em Moçambique por Faria de Almeida e Lopes Barbosa respectivamente.

(Queixa das) Almas censuradas

Em simultâneo com a Constituição Portuguesa de 1933, publicada a 11 de Abril e que instituiu o Estado Novo, saiu o Decreto nº 22469, que instaurou a Censura Prévia. Enquanto que o artigo 8.º da Constituição, no n.º 4, estabelecia “a liberdade de pensamento sob qualquer forma”, no n.º 20 referia-se que “leis especiais regularão o exercício da liberdade de pensamento”. O artigo 3.º esclarecia que a função da Censura seria “impedir a perversão da opinião pública na sua função de força social e deverá ser exercida por forma a defendê-la de todos os factores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a moral, a boa administração e o bem comum, e a evitar que sejam atacados os princípios fundamentais da organização da sociedade”. O que era a verdade, a justiça, a moral, etc., era determinado pelos censores.

Encontrei, no arquivo da Cinemateca Portuguesa, um documento privado para uso pelos censores – o qual nunca foi codificado e tornado público, como o Código Hays, nos EUA – em que se detalham directivas para o exercício da censura em relação a três aspectos, identificados como morais, sociais e políticos e criminais. Retenho os morais porque são aos pertinentes para este caso de estudo sobre representações da mulher:

Aspectos morais: excitação de “baixos instintos”, situações licenciosas ou obscenas (nu, sensualidade, bailado com “movimentos intencionalmente lascivos”), desrespeito pelo casamento, filmes passados quase integralmente em cabarets, casas de jogo, etc., tortura a homens ou animais, filmes anti-religiosos.

Apesar das indicações genéricas dadas aos censores, o rigor com que foi exercida a Censura variou em função das habilitações destes e também do zelo na interpretação das regras.

Sobre o cinema, a Censura exerceu-se de modo explícito através da proibição integral do filme ou da imposição de cortes. A classificação etária (dificultando a exploração comercial e exibição) e a proibição de dobragem de filmes estrangeiros também serviram, porém, o propósito de dificultar a transmissão de ideias ou a revelação de certos comportamentos a um público menos alfabetizado.

No que respeita ao cinema, as directivas já estavam sintetizadas no Decreto 13564, de 1927, artº 133º.

É rigorosamente interdita a exibição de fitas perniciosas para a educação do povo, de incitamento ao crime, atentatórias da moral e do regime político e social vigorantes e designadamente as que apresentarem [...] maus tratos a mulheres; torturas a homens e animais; personagens nuas; bailes lascivos; operações cirúrgicas; execuções capitais; casas de prostituição; assassínios; roubo por arrombamento ou violação de domicílio, em que, pelos pormenores apresentados, se possa avaliar dos meios empregados para cometer tal delito; a glorificação do crime por meio de letreiros ou efeitos fotográficos.

A subjectividade das avaliações da Comissão de Censura é reconhecida, em 1971, pelo então presidente António Caetano de Carvalho, que admite que a fractura entre critérios dos vogais é grande:

Há necessidade de considerar prioridades na tabela de valores que à Comissão cabe defender. É evidente que nas decisões tomadas por cada um, pesam sempre factores como a idade, a formação, a maneira de viver, a formação espiritual, as predilecções, etc. Há, portanto, uma larga dose de subjectivismo nas decisões tomadas pela Comissão.

Assim, o que a Comissão tem é que aplicar casuisticamente, determinadas decisões, as quais, de qualquer modo, é conveniente que assentem em um critério. E, embora a expressão seja abstracta, há realmente que fazer um esforço para definir um critério que seja o da Comissão, que em teoria terá de ser o critério do Governo, uma vez que a Comissão funciona como seu delegado para uma determinada responsabilidade. Por isso, cada um terá de abstrair-se o mais possível do seu critério pessoal e aplicar também o mais possível o tal critério da Comissão.

[…] Por si entende que o censor tem sempre que pensar na repercussão do filme ou da peça de teatro sobre o espectador médio e, para além disso, tem ainda que pensar na maneira de ser da nossa gente e há que defender certas pessoas que personificam aqueles valores, tais como a classe militar, os sacerdotes, a magistratura – todas elas têm de estar na primeira linha do pensamento da Comissão1 .

Em suma, os censores obedecem a orientações para cortar alusões a movimentos de massa, referências não patrióticas à guerra, a ideias pacifistas, à sexualidade, à questionação religiosa e à família (protegendo a fidelidade conjugal). Porém, para executar as directivas, cada um usa um quadro de referências pessoais, responsável por interpretações mais ou menos conservadoras das orientações propostas pelo Estado.

Erotismo e passividade em Feitiço do império

Além do condicionamento do cinema através da Censura, o Estado Novo conformou ideologicamente os apoios ao cinema através de uma política cultural criada por António Ferro e designada como “Política do Espírito”, com base na qual o filme a promover deveria: “ser representativo do espírito português, quer traduza a psicologia, os costumes, as tradições, a história, a alma colectiva do povo, quer se inspire nos grandes temas da vida e cultura universais” (Lei nº 2027, de 18 de Fevereiro de 1948). Este objectivo balizou limites para a criação cinematográfica, constrangendo os autores a abordar temas que pudessem beneficiar dos apoios do Fundo do Cinema Nacional, criado – tardiamente, em relação aos propósitos enunciados por António Ferro desde 1933 – nesse mesmo ano.

Feitiço do império, o segundo filme de propaganda explícita do regime – após a realização de A revolução de Maio, estreado em 1938 –, que visou “revelar, engrandecer e exaltar a acção portuguesa em terras africanas” (Matos-Cruz, 1983: p. 410), foi financiado pelo Ministério das Colónias, através da sua Agência Geral.

Conta a história de um luso-descendente rico, Luís Morais, que, prestes a casar-se, planeia nacionalizar-se americano. O pai convence-o a não fazê-lo sem conhecer Portugal. Só um périplo pelas colónias e uma estadia prolongada em Angola, onde se apaixona por Mariazinha, o fazem render-se ao “feitiço do império”.

O visionamento do filme acompanhado pela leitura do guião guarda, porém, surpresas. A cena 65 do guião foi muito modificada... Que cena é esta? Que importância tinha no âmbito da narrativa e das representações propostas pela propaganda?

Originalmente, no guião, Luís chega a uma lagoa onde Mariazinha nada. Ele propõe juntar-se-lhe e ela aconselha-o a não o fazer porque está em convalescença de um acidente de caça. Após alguns diálogos sobre porque se preocupa Maria com Luís e se lhe quer bem e já com Maria sentada na erva junto a ele, este pega-lhe na mão.” Volta a perguntar: “Tinha então muita pena de mim, Mariazinha?”. De novo, segundo o guião: “Mariazinha, olhando-o com ternura – Muita pena! (Luís não resiste. Rouba-lhe um beijo. Mariazinha reage novamente, solta-se-lhe dos braços indignada)”.

No filme, na cena correspondente, Maria e Luís estão a andar de canoa na lagoa. Luís beija-a então e ela reage, agora sim conforme descrito no guião.

Mariazinha – Parece impossível, Luís!

Luís, desconcertado – Impossível o quê?…

Mariazinha – Julguei que o Luís fosse diferente. Dei-lhe toda a minha amizade, toda a minha confiança. Afinal não as merecia. Bastava-me saber que estava noivo, para não reclamar de si um pouco de ternura. O Luís deve estar habituado a triunfos mais fáceis. Mas enganou-se, a meu respeito!

Luís, inábil, para disfarçar a sua humilhação.

Luís – Vocês, as portuguesas, são terríveis. Fazem um bicho de sete cabeças da coisa mais simples deste mundo!… Na América, um beijo é uma coisa que não tem importância nenhuma!…

A adaptação da cena é feita obviamente para salvaguardar da exposição física o corpo da protagonista branca do filme. No entanto, e apesar do pudor relativamente ao corpo da colona, o tronco nu de uma africana é mostrado numa sequência documental enquanto mulheres africanas lavam a roupa e se banham.

Martins, em Império de papel, comenta, a propósito de uma gravura (2012: 55):

Entre a documentação iconográfica coligida são poucas as imagens de mulheres africanas que não se apresentem desnudadas e com os seios descobertos. Constituindo um dos tópicos mais persistentemente ensaiados na literatura e iconografia de temática colonial, a seminudez da mulher africana pretendeu sinalizar uma condição “civilizacional” rudimentar, assim como uma alegada predisposição para uma sexualidade desregrada e promíscua que, urgindo ser corrigida e provocando um certo desdenho, não deixava ao mesmo tempo de ser objecto de erotização e de fascínio.

Logo de seguida, Martins analisa ainda como numa gravura, reproduzida pela revista O Occidente, e uma ilustração, de cariz etnográfico, integrante da obra Etnografia e história tradicional dos povos da Lunda, de Henrique Dias de Carvalho, baseada numa fotografia de J.A. da Cunha Moraes, se optou por desnudar uma mulher africana pilando mandioca quando esta posara vestida para a foto (2012: 56):

Entre a imagem assinada por um dos artistas gravadores formados no atelier da revista O Occidente (M. Diogo Netto) e a fotografia de Cunha Moraes existem diferenças significativas que, uma vez mais, importa registar: ao passo que na fotografia um grande pano axadrezado envolve a criança e cobre quase todo o corpo da mulher (apenas as suas costas e os braços estão descobertos), na gravura esta surge praticamente desnudada, com um pano liso e de aparência masculinizada.

Neste caso, o de uma sequência documental filmada, não pode dizer-se que houve falseamento da representação mas registe-se a continuidade no modo de representação da mulher africana, tornada objecto de desejo com a cumplicidade da censura que legitima este modo de imaginar a mulher africana, retirando-a da esfera moral do regime, em que a exposição da nudez não era aceite.

Feitiço do império é um elogio à coragem expansionista subjacente à obra colonial portuguesa, feita com poucos recursos, além da apregoada “tolerância”. Os africanos são retratados como “bons selvagens” que os portugueses insistem em tentar “educar” embora respeitem o seu modo de vida. Os portugueses são retratados como detentores de uma moral e valores cristãos, inspiradores da sua acção que, embora tolerante, é firme – como é firme a recusa de Maria em sucumbir aos sentimentos por – e à abordagem de – um homem comprometido.

Neste contexto, Maria não é só a rapariga portuguesa cujo recato, ternura e dedicação, seduzem Luís e o convertem. Ela é a essência da portugalidade: corajosa mas recatada, firme nas convicções, dedicada mas suave no modo como cumpre as suas tarefas, cuidando de quem precisa, tolerante quanto baste para aceitar a diferença mas inabalável em matérias morais.

Curiosamente não é só no filme que se revela a preocupação em converter Mariazinha num modelo da portugalidade. O mesmo cuidado foi investido na protagonista do filme. A Cinéfilo de 28 de Abril de 1939 publicou uma prova de Feitiço do império destacando a “efígie” de Mary Bobela da Mota – convertida posteriormente em Isabel Tovar, ao lado da vedeta Estevão Amarante.

A revista explica tratar-se de uma jovem “descoberta” em África pelo realizador António Lopes Ribeiro, filha de um juiz aposentado, e que:

[...] em terras de Luanda, consideram-na a melhor caçadora feminina, defrontando sem temor nem susto as feras do deserto. Desportista, a protagonista do Feitiço do império dedica-se também ao ténis, à natação e ao hipismo. É encantadora, como o prova a fotografia que ilustra estas linhas, e nunca, mesmo nas perigosas caçadas de África, perde o tipo feminino ou a elegância. […] Não se pronuncia muito sobre cinema, pois diz “pouco compreender desta arte para a discutir. Modéstia no caso, é claro, porque a jovem artista vê muitos filmes.

Fay Gordon, a noiva americana de Luís, é, por sua vez, identificada com a visão negativa dos norte-americanos como um povo com falta de escrúpulos e incapaz de aceitar a diferença cultural, impondo a sua cultura sobre as demais. Fay, mulher, é, sublinhe-se, a única figura “branca” retratada negativamente em todo o Feitiço do império...

No filme não há personagens negras – os africanos são retratados colectivamente, como um povo infantilizado em vias de “luso-tropicalização” através da aprendizagem de algumas letras e por via da evangelização cristã. Neste contexto, em que não há o reconhecimento de pessoas, as mulheres africanas são expostas, em sequências documentais, na realização das tarefas quotidianas – como a sequência em que estão a lavar roupa –, não se coibindo, porém, Lopes Ribeiro de fixar-lhes os corpos como mosaico de uma constelação de deleites – entre os quais também se conta a caça – subjacentes ao Feitiço do império. As mulheres brancas que surgem são identificadas com as suas nações. Personificam as qualidades e os defeitos dos seus povos.

Em Visual pleasure and narrative cinema (1975), Laura Mulvey propõe que, no cinema, o prazer de ver foi dividido entre o activo, identificado com o masculino, e o passivo, atribuído ao feminino. Nesta perspectiva, as figuras femininas são, pois, retratadas de acordo com as fantasias masculinas. Nos filmes de ficção, a presença feminina pode, segundo Mulvey, pôr em causa o fluxo narrativo, através do congelamento da acção em “momentos de contemplação erótica”. Isso implica que as mulheres tenham que ser reintegradas na narrativa – e o seu papel na narrativa é, precisamente, fazer o “herói” agir do modo que age.

Numa leitura directa de Feitiço do império à luz da proposta de Mulvey, a mulher negra – e por causa dos aspectos morais pelos quais zela o Estado Novo – é usada para integrar a “contemplação erótica” a que Mariazinha – corporização das qualidades morais da nação portuguesa - é poupada. É Mariazinha que, positivamente, resgata o “herói”, Luís, da influência nefasta de uma outra mulher, norte-americana, que quase motivou o repúdio do luso-descendente pela nacionalidade portuguesa, por admiração pelo empreendedorismo de um povo, ainda antes de conhecer a possibilidade de acção enquadrada por uma moral, corporizada por Mariazinha.

É interessante evocar uma carta publicada em 1926 no jornal britânico The Times, em que Sir Hesketh Bell, antigo governador da Nigéria do Norte e Uganda, condenava os filmes onde eram mostrados “crimes de todo o género” provocando “desrespeito” entre os povos colonizados. Segundo Costa Ramos, no artigo Luz e trevas no coração de África: o cinema-simulacro da Companhia de Diamantes de Angola (2015, p. 19), em que o autor analisa criticamente o debate que, no início do século XX, foi promovido em torno de um projecto de cinema realizado especificamente para “indígenas”:

Para Sir Heskett Bell o maior perigo, no entanto, estava:

No costume deplorável de mulheres brancas num estado de quase completa nudez, nos seus desempenhos osculatórios e na sua imodéstia geral, todos calculados para ter um efeito chocante e perigoso nos jovens e homens de cor em estados primitivos de cultura que tinham até aí sido levados a considerar a mulher e a filha do homem branco como padrões de pureza e virtude. (Skinner, 2001, p. 1)

Nesta perspectiva, o recato do corpo da mulher branca, da colona, integra-se também numa lógica de protecção do corpo branco do desejo dos “dos homens de cor em estados primitivos de cultura” e a defesa da mesma como padrão “de pureza e virtude”.

Dois filmes numa panorâmica: Catembe e Deixem-me ao menos subir às palmeiras....

O Novo Cinema não nasce num cenário de abertura ou rejuvenescimento do regime. A chamada “Primavera Marcelista” chega mais tarde. Esse cinema de autores surge das cinzas do falhanço da primeira lei do cinema nacional – a Lei nº 2027, de 18 de Fevereiro de 1948. O período entre os êxitos cinematográficos portugueses dos anos 30 e 40 e o início da década de 60 é decepcionante. 1955 volta a ser um ano nulo de produção portuguesa de filmes. Por iniciativa de Moreira Baptista, então director do Secretariado Nacional da Informação (SNI), o FCN ensaia a implementação de uma política de formação, que inclui a atribuição de bolsas de estudo e vem a dar frutos que os apoios à produção cinematográfica não tinham logrado.

A criação e afirmação de um cinema de autor entra pois em marcha com o rejuvenescimento dos futuros cineastas-autores que ensaiam a formação longe de um regime penosamente envelhecido. Quando regressam ao país – o regresso é condição de apoio do FNC – a realidade é a mesma. A mudança deu-se na consciência e ao nível dos conhecimentos dos autores, do seu modo de ver, das novas concepções de cinema que passam a enformar um novo olhar sobre o país que se mantém fechado sobre si. É o princípio de um processo de mudança em curso no cinema até que o regime cai.

Os vinte anos de cinema pré-revolucionário iniciam o exorcismo da repressão e fixam a necessidade desse “mudar de vida”. O cinema português existe, finalmente, reconhecido como um movimento estético específico.

E, no entanto, – como testemunham o percurso de Faria de Almeida e Lopes Barbosa e as histórias da realização de Catembe e Deixem-me ao menos subir às palmeiras..., apresentados em “contracampo” –, quando surgem os autores da “nova vaga” no cinema português, este mantém-se vergado à censura, marcado por uma história de sujeição.

O realizador de Catembe, Manuel Faria de Almeida (n. 1934), nascido em Lourenço Marques [actual Maputo], após ter sido um dos bolseiros do FCN formados no estrangeiro, foi um dos membros do grupo que lançou o Novo Cinema português.

Catembe, que também beneficiou de um apoio à realização do FCN, propunha ser um documentário ficcional composto por três histórias: a 1ª relativa à cidade e seu urbanismo; a 2ª, “uma reportagem de pesquisa, uma tentativa de conhecimento das pessoas, do seu modo de pensar, da atmosfera que torna típica a cidade de Lourenço Marques” e a 3ª, “ uma história poética de amor”.

No filme, Catembe é também o nome da protagonista. Mestiça (interpretada por uma branca “escurecida” para o efeito, Filomena Lança), nascida no bairro pobre, homónimo dela, dos pescadores de camarão, é namorada de um desses pescadores e acompanhante no Luso, acaba – tanto no enredo como na história da censura ao filme – por ser vítima dos preceitos morais do regime.

O guião original integrava uma cena que não chegou a ser filmada – em que Eugénio ia procurar Catembe a casa desta – e outra cena que foi adaptada – em que ela responde a um cliente que diz que a ama que muitos estrangeiros afirmam isso mas que é do Eugénio que ela gosta –, que testemunhavam o amor sem preconceitos entre Catembe e Eugénio, não obstante o trabalho dela, no Luso.

Na planificação do filme tal como foi rodado a primeira cena sofreu alterações. Foi substituída por uma sequência em que uma mulher vem dizer à rapariga que Eugénio agora vive com ela e terminou tudo com Catembe por esta não ter deixado de ir ao “Dancing”. Na sequência do bar, por sua vez, a referência a Eugénio desapareceu. Esta termina com uma expressão vitoriosa de Catembe após o homem que acompanha lhe dizer: “Amo-te, amo-te, amo-te. Não posso viver sem ti”.

Porque foi esta sequência modificada?

Para realizar Catembe, os 200 contos de subsídio atribuídos pelo FCN não eram suficientes. Faria de Almeida contara com a possibilidade de vir a angariar mais apoios na sua cidade natal. Todas as portas lhe foram sendo fechadas.

Sei agora que que, certamente por denúncia, o SNI foi avisado em Setembro de 1964 com uma informação secreta da PIDE, onde se dizia que havia conhecimento de que uma equipa de filmagens da metrópole ia a Lourenço Marques a fim de produzir um filme sobre o tema “a paixão de um pescador negro da Catembe, de vida miserável, por uma prostituta, parece que de raça branca”.

Terá sido, provavelmente, esta denúncia da PIDE – que quase ditou a suspensão do pagamento do subsídio do Fundo, por César Moreira Baptista – a motivar a alteração ao guião analisada. O certo é que, após os 103 cortes impostos pelo Ministério do Ultramar ao filme – o qual, na sequência dos mesmos, teve que ser remontado passando a ter 45’, metade do tamanho original –, toda a parte ficcional, protagonizada por Catembe, desapareceu.

Ainda assim o filme foi proibido, pela Comissão dos Espectáculos, provavelmente também devido à abordagem, feita, da sexualidade dos jovens laurentinos. Em entrevistas a um rapaz e a uma rapariga, esta comenta a liberdade de que os rapazes gozam, por contraposição ao constrangimento social de que as mulheres são alvo. Introduz-se o tema das “bifas”, expressão usada para designar as veraneantes. É perguntado se estas são um escape. O rapaz concorda. Toda a conversa é entremeada com gags humorísticos que fixam o estereótipo da “sedução” das “bifas” – rapazes a meter conversas com raparigas loiras e elas a ceder, imediatamente, à abordagem.

Note-se a continuidade do constrangimento moral – aqui dito social – sobre as jovens portuguesas, contrapondo-se-lhe a suposta promiscuidade sexual das jovens estrangeiras. A mulher branca autonomizada e livre sexualmente surge caricaturada.

Quanto ao projecto de realização de Deixem-me ao menos subir às palmeiras… surgiu da vontade de Lopes Barbosa (n. 1944), cinéfilo portuense que se transformou em cineasta autodidacta após ir viver para Angola e depois para Moçambique, de “transpôr para o cinema uma temática e uma estética africanas”. Monangamba, do poeta angolano António Jacinto (1924-91) inspirou o futuro cineasta. Em Moçambique, a esta influência foi acrescentada a de Dina, conto publicado em Nós matámos o cão tinhoso (1964), de Luís Bernardo Honwana (1942-). Dina começa por relatar o sofrimento de Madala, corpo velho e dorido, enquanto trabalha, debaixo de sol intenso, e espera a ordem para ir almoçar. Maria, a filha, vem visitá-lo. Madala sabe que nenhum homem quer casar com Maria porque ela dorme com muitos homens. Enquanto o velho almoça, Maria e o capataz falam. Ele afasta-se. Ela segue-o à distância. Todos observam como ambos desaparecem entre as ervas, perante a vergonha de Madala. Maria é surpreendida pelo capataz que a força a ter relações sexuais. Tinham combinado deitar-se de noite. Maria soluça de vergonha porque o pai viu. Só mais tarde, quando tenta pagar à rapariga, o capataz percebe que Maria é filha de Madala. Atrapalha-se, oferece descanso e dinheiro a Madala. Este acaba por aceitar a garrafa de vinho que lhe estende. Os homens voltam ao trabalho. O labor prossegue.

No filme, o tema central continua a ser o abuso do capataz sobre Maria. No entanto, esse abuso vai gerar aquilo que, segundo o realizador, é fulcral na narrativa fílmica, “[...]a revolta dos trabalhadores-escravos”.

Deixem-me ao menos subir às palmeiras..., filme que propõe a revolta dos homens dominados por outros ainda antes da Revolução do 25 de Abril de 1974 – obra que foi “margem de certa maneira” e que é um pequeno milagre da realização cinematográfica, feito que foi sem recursos, dependendo da vontade de cinema de alguns homens e mulheres, não obstante a vigilância da Direcção Geral de Segurança – não desafia, porém, um dos estereótipos relativos às mulheres africanas – o da disponibilidade e promiscuidade sexual. Toda a acção se concentra em torno da incapacidade de Madala, espírito e corpo quebrado, de continuar a trabalhar assim como de revoltar-se perante a ofensa, geradora, finalmente, da revolta dos outros trabalhadores. Maria – uma mulher que, para ajudar a manter a família, dorme com muitos homens – chora depois da violação. A sua dor não é de amor por si, é a da vergonha porque o pai adivinhou, como todos os outros trabalhadores, o que se passou por detrás da vegetação, biombo para a violência física e psicológica sobre a mulher. Ainda é o estereótipo, da mulher negra, como objecto sexual, desprovida de moral, que precisa da protecção masculina para não ser alvo da violência ou da pobreza.

Sambizanga: a identificação de uma mulher

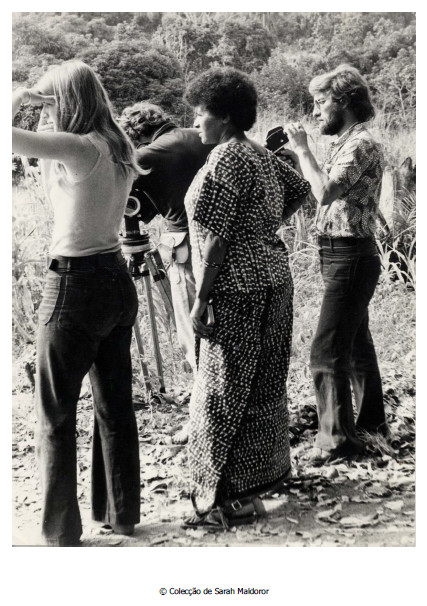

Sarah Maldoror (n. 1939), nascida Barbados, adoptou o nome artístico em homenagem a Isidore Ducasse (1846-1870), dito Comte de Lautréamont, autor d’Os cantos de Maldoror (1869), – é de Condom, na França, filha de mãe francesa e de pai natural da Ilha de Maria Galante, nas Antilhas Francesas. Cineasta “engajada” nas lutas de libertação dos povos africanos, o certo é que a dimensão poética da sua obra – uma obra que se assume política – projecta-a para além da categorização do seu cinema como militante.

Com uma bolsa de cinema dada pela URSS, entre 1961 e 1962 estudou no Instituto Nacional de Cinematografia da União Soviética, em Moscovo, onde teve como professores Serguei Guerassimov (1906-85) e Mark Donskoi (1901-81) e conheceu Ousmane Sembène (1923-2007).

Foi com grande proximidade, e através da influência de Mário Pinto de Andrade (1928-90), de quem foi companheira, que acompanhou os primórdios do MPLA – de que o poeta foi um dos fundadores em 1952 e que presidiu entre 1960-62 – durante o início da luta armada em Angola.

Após uma passagem por Marrocos, e iniciando uma carreira que fez dela a matriarca do cinema africano, Maldoror foi assistente de realização de Gillo Pontecorvo no aclamado A batalha de Argel (1966), que, entre outros prémios, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza.

Pouco tempo depois iniciou-se ela própria na realização com a curta-metragem Monangambé (1968).

Sambizanga, de Sarah Maldoror - uma adaptação de A vida verdadeira de Domingos Xavier (1961), de Luandino Vieira (n. 1935) - além de promover a visão do MPLA sobre a luta pela independência, mostra a participação das mulheres através do ponto de vista de Maria. Esta viaja do interior até Luanda à procura do marido, Domingos, preso por razões políticas. O filme mostra a crueldade e sadismo da polícia política portuguesa. O registo intimista de Sambizanga e a opção de não ter feito uma obra especificamente sobre a luta armada valeram algumas críticas à realizadora. Porém, segundo a autora, se Sambizanga pretendia tornar os europeus conscientes da luta que se travava em Angola não era um “filme de retórica política”.

Se a brutalidade do regime colonial português e as dificuldades da organização, clandestina, da luta pela independência estão em foco, é certo que o que no filme está, em primeiro plano, é o movimento de busca – e a consciencialização política - de Maria. Maria que, com um filho nos braços, parte em busca de Domingos e que chega a Luanda quando este já sucumbiu à tortura faz um movimento do interior da casa, onde é mãe e mulher, para o coração da luta. É uma mulher bela, forte, com a dignidade de que é investida pela maternidade e pelo companheirismo mas, sobretudo, pela coragem de sair da casa, onde o lume se apagou após a família ter sido destroçada, e mergulhar no coração das trevas, numa busca que a leva à prisão, e a faz emergir, primeiro inconformada com o silêncio e depois consagrada ao desafio.

Como propõe Marissa Moorman, em Sambizanga “negros e brancos, homens e mulheres reconfiguram as suas relações e papéis, no contexto da luta contra o colonizador”. A identidade de Maria, no centro do filme de Maldoror – não era central, no conto de Luandino -, vai-se recriando em relações constitutivas quando, na sua busca, conta com a solidariedade de outras mulheres e homens que a ajudam no percurso. Reconhecendo, não obstante o lado engajado do filme – que termina numa cena festiva de apoiantes do MPLA, Moorman sublinha o processo de (re-)identificação de Maria: da casa para o mundo, da família para a comunidade, da mãe-esposa para a mulher de luta.

Em Reclaiming images of women in films from Africa (1996), Frank Ukadike admite que Sambizanga dá especial atenção à subjectividade feminina. Aquilo com que Marissa Moorman discorda de Ukadike – uma crítica que partilho – está inscrito em Black african cinema (1994: 234):

O filme está estruturado com um ponto de vista deliberadamente feminino com o propósito de credibilizar a participação activa e o envolvimento da mulher nesta perigosa luta pela libertação. Esta ênfase, num ritmo lento, dilui o impacto da preocupação do filme com a luta armada da guerrilha. Por isso, e no que se refere ao seu efeito, alguns críticos consideraram que esta deficiência resultou numa romantização do que poderia ser uma delineação forte da emergência do movimento de libertação.

A percepção do filme como sendo relativo à luta armada é questionável. Não o é, de facto. A realizadora afirmou-o e o visionamento da obra confirma isso mesmo. O que, de algum modo, a visão de Ukadike dá é eco aos lamentos daqueles que criticaram Maldoror por não ter feito um filme mais especificamente sobre a luta pela independência em vez de ter dado tanta atenção à mulher de Domingos, Maria, ao ponto de fazer dela mais importante do que o herói vítima directa da tortura. Se Ukadike considera que tanto Domingos como Maria são símbolos de “coragem desafiadora”, Moorman (2001: 117) critica a sua leitura segundo a qual apenas Domingos pode simbolizar a angolanidade.

Moorman propõe que a leitura de Ukadike figura o tema da nação como masculino relegando as especificidades sobre o estatuto e actividades das mulheres e suas actividades à categoria de distracção dos “assuntos sérios”.

À asserção de que o foco de Sambizanga é uma “deficiência” da obra e uma “romantização” subjaz a ideia que as mulheres não podem uma vez mais – e tal como Mulvey diz que se passa em relação à narrativa cinematográfica – ser figuras centrais nas nações e nas lutas de libertação. Ao caracterizar como romantização a intriga à volta de Maria questiona a centralidade da participa, ar CabralAmnhecido por ligu tiue estas toveram e as gerados localmente, colocando-os num ghetoradavção da mulher nas lutas pelas independências obscurecendo o papel efectivo que estas tiveram, conotando os movimentos de libertação com um género, masculino.

Interrogar o arquivo colonial a partir do lugar da “mulher imaginada” pelo cinema

Ora, o gesto de montagem constitui indubitavelmente o objecto por excelência da montagem segundo Godard: montar imagens animadas umas com as outras [...] não é apenas criar uma síntese abstracta a respeito do processo totalitário; é também produzir um gesto complexo, tanto quanto concreto, um gesto insusceptível de ser resumido. Nesse sentido, Godard é certamente o herdeiro (consciente) de Nietzsche e de Eisenstein, o herdeiro inconsciente de Burckhardt e de Warburg: a sua reflexão sobre a história liberta uma energética, algo que Jacques Aumont teve decerto razão em designar por uma “nova Pathosformel” [“fórmula-de-pathos”]. Como em Warburg, efectivamente, o gesto é compreendido – e produzido – por Godard como um sintoma, ou seja, como uma montagem de tempos heterogéneos em que a representação se “surpreende”, se "suspende" ou até se “interdita” – no sentido de Jean-Luc Nancy, na medida em que a sua própria proliferação desenha algo semelhante, não a uma iconografia, mas a uma sismografia da história (Didi-Huberman, 2012, p. 197).

O gesto compreendido como sintoma por Godard nas suas Histoire(s) du Cinema, ao qual se refere o historiador de arte Georges Didi-Huberman, é um gesto complexo. Esse gesto-sintoma produz uma sismografia da história, propõe Didi-Huberman. É assumido deste modo perturbante, agitador, que o retenho como operacional no âmbito desta análise em que propus uma “viagem” através de uma montagem de sequências de filmes. Não se trata de propôr a fetichização do “arquivo colonial” no que refere à imagem da mulher como objecto do gesto de montagem. Trata-se, sim, de acordar esse arquivo e interrogá-lo através do gesto de montagem desenhado neste artigo.

Esta investigação propõe-se como um olhar-corte-de navalha, ao jeito de Buñuel mas assente numa perspectiva, a do género, que questiona os enquadramentos da cinematografia colonial ou relativa às ex-colónias portuguesas para revelar o modo como se formatou a “mulher imaginada” – aproprio-me aqui do conceito desenhado por João Mário Grilo, de “homem imaginado2 ” – pelo cinema, quer o “novo” quer o “velho” cinema.

Numa panorâmica de Feitiço do império – em que a Maria de pele branca é a corporização da portugalidade e dos seus valores – para Sambizanga – em que a Maria de pele negra, que procura o marido, preso pela política portuguesa, é, finalmente, olhada na sua dor e mostrada num processo de consciencialização, mobilizada da passividade para a acção e conhecimento, fixam-se e criticam-se visões ancoradas em perspectivas de género diferentes (e mesmo divergentes).

Em Portugal, durante o Estado Novo, as representações da mulher, pele branca ou pele negra, no cinema foram seguramente conformadas pela censura em função de uma moralidade da ditadura e do seu modo luso-tropical de projectar-se: Feitiço do império e Catembe ilustram bem que assim foi. Porém, essa subordinação da representação da mulher a uma moral de regime não foi a única a determinar o modo como o cinema “imaginou” a mulher. Filme contra a opressão do colonizador, obra que configura o despertar de um cinema moçambicano e que se apoiou em sequências de Cinema Directo para denunciar o trabalho contratado, Deixem-me ao menos subir às palmeiras... – tal como o conto, Dina, que lhe serviu de inspiração –, dispõe a violação de Maria no centro mas não olha para a dor desta. Esta Maria negra integra na sua personagem a contemplação erótica e o desejo deslocados da mulher branca (de Mariazinha de Feitiço mas também, em Deixem-me..., da colona loira, filha do dono da machamba, preservada do olhar e do desejo dos trabalhadores pelas paredes da casa, onde, sem que a intriga literária ou cinematográfica lhe dêem nome, se mantém confinada) para ser motor da revolta dos trabalhadores, zangados com o capataz pela humilhação e colapso de Madala, pai de Maria. É um drama no masculino, em que a mulher, branca ou negra, é desenhada de modo esquemático – conforme o lugar de onde se olha, a mulher perde o nome e transforma-se numa figura esquemática, sem densidade.

Ora sem nome, ora chamada Maria - à excepção da mulata Catembe, que também não tem um nome próprio de mulher para melhor simbolizar a pobreza do local onde nasceu, todas partilham o mesmo nome e a condição - as protagonistas dos filmes (anti-)coloniais que olhei não têm uma personalidade própria, não são amadas como pessoas mas sim como ícones.

Para contrastar as representações da “mulher imaginada” pelo cinema durante o Estado Novo, retive o olhar de uma mulher, cineasta, sobre a emergência da luta pela independência de Angola pelo MPLA, mas centrada no olhar de (outra) Maria e a partir da sua sensibilidade e do seu processo de identificação – a consciência da mulher deslocada da sua intimidade para o mundo; do amor por Domingos para o amor-mundi (Arendt). Quando, como sucede através do olhar e da sensibilidade de Sarah Maldoror, há uma disruptura relativamente à subalternização ou esquematização do papel da mulher, a incompreensão e a crítica traduzem, de novo, um preconceito sobre a possibilidade da mulher ser, ela própria, heroína do filme e motor da acção superando a condição de objecto de contemplação e musa do herói. Como demonstrei, a emergência de um novo olhar e de uma sensibilidade no feminino tem, ao longo das décadas, continuado a ser alvo de crítica: Sambizanga é, numa leitura simplista e ancorada num olhar masculino, uma obra romantizada e fragilizada por escolher o ponto de vista da mulher.

O que ficou descrito é apenas o contributo para o desenho de uma constelação de histórias do cinema com que a nação se projectou, sempre no masculino, durante o Estado Novo mas muito para além dele. Em jeito de conclusão, deixo as palavras de Gayatri Spivak, no prefácio a Concerning violence (2014), documentário sobre os movimentos de libertação:

Este filme recorda-nos também que apesar das lutas de libertação forçarem as mulheres a uma aparente igualdade logo no século XIX ou até mais cedo, quando a poeira assenta, a nação pós-colonial regressa às estruturas invisíveis de género, de longo prazo. O plano mais comovente do filme é a Vénus negra, lembrando-nos a Vénus de Milo sem o braço e também uma madona negra amamentando uma criança com os peitos nus. Este ícone deve lembrar-nos a todos que se continua a aprovar a violação, não apenas na guerra, mas também, sejam nações desenvolvidas ou em desenvolvimento, de mulheres que lutam em exércitos regulares. Colonizado e colonizador unem-se na violência de género, que muitas vezes celebra a maternidade com uma compaixão genuína.

Bibliografia

Actas da Comissão de Censura, 16 de Março de 1971. SNI-IGE. Livro 29. Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

Baptista, M. M. (2013). “A identidade cultural Portuguesa: do colonialismo ao pós-colonialismo: memórias sociais, imagens e representações identitárias”. In Comunicação e sociedade. Nº 24, pp. 270-287.

Cinéfilo (1939). Imagens portuguesas. Nº 558, 28 de Abril, p. 2.

Didi-Huberman, G. (2012). Imagens apesar de tudo. Lisboa: KKYM. [ Links ]

Ecran (1973). Entretien avec Sarah Maldoror. Nº 15, Maio 1973, pp. 70-71.

Henebelle, M. (1973) – “Sambizanga: un film de Sarah Maldoror sur les débuts de la guerre de libération en Angola” in L’ Afrique Littéraire et Artistique, nº 28, April, pp. 78-87.

L'Afrique Littéraire et Artistique (1978) – Sarah Maldoror. Nº 49, pp. 88-91.

Martins, L. P. (2012). Um império de papel. Imagens do colonialismo português na imprensa periódica ilustrada. Lisboa: Edições 70. [ Links ]

Grilo, J.M. (2006). O homem imaginado. Cinema, acção, pensamento. Lisboa: Horizonte. [ Links ]

Matos-Cruz, J. (org.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. [ Links ]

Moorman, M. J. (2001). Research in African Literatures, 32, nº 3, Bloomington: Indiana University Press, pp. 103-122.

Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. Screen, 16, 3. [ Links ]

Piçarra. M. C. (2014). “O cinema é uma arma”. In Piçarra, M.C., António, J. (ed.). Angola, o nascimento de uma nação. Vol. 2 O cinema da libertação. Lisboa: Guerra & Paz.

Piçarra. M. C. (2013). “Do Minho a Timor somos todos...pássaros de asas cortadas”, Ana Cabrera (ed.). Censura nunca mais! A censura ao teatro e ao cinema no Estado Novo. Lisboa: Alêtheia Editores, pp. 205-255.

Piçarra, M. C. (2012). Azuis ultramarinos - propaganda colonial nas actualidades do Estado Novo e censura a três filmes de autor. Tese de doutoramento. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. [ Links ]

Pangom, G. Camy, G. (1997), “1971, un cinéma engagé”. Cannes, les annés Festival. Cinquante ans de cinéma. Turim: Mille et une Nuits, Arte Éditions.

Pfaff, F. (1988), “Sarah Maldoror” in From twenty-five black african filmmakers: a critical study, with filmography and bio-bibliography. Connecticut: Greenwood Press.

Ramos, J. C. (no prelo), Luz e trevas no coração de África: o cinema-simulacro da Companhia de Diamantes de Angola. Braga: DGEO-CECS. [ Links ]

Serizahia, J. (1995), Ecrans de Afrique, nº 12, Abril, pp 6-11.

Ukadike, N. F. (1994). Black African Cinema. Berkeley: University of California Press. [ Links ]

Ukadike, N. F. (1996), “Reclaiming images of women in films from Africa and the black diaspora” in Baraki, I., Cham. M. (ed.) African experiences of cinema. London: British Film Institute, pp. 194-208.

Filmografia

Feitiço do império, 1940, António Lopes Ribeiro.

Catembe, 1962, Manuel Faria de Almeida.

Deixem-me ao menos subir às palmeiras... (1972), Joaquim Lopes Barbosa.

Sambizanga, 1972, Sarah Maldoror.

Concerning violence, 2014, Goran Olsson.

Date of submission: March 11, 2015

Date of acceptance: April 13, 2015

Notas

1 Actas da Comissão de Censura, 16 de Março de 1971. SNI-IGE. Livro 29. ANTT.

2 O homem imaginado. Cinema, acção, pensamento, de Grilo, entra em diálogo com obras fundamentais na história da reflexão teórica e filosófica sobre cinema, concretamente O homem imaginário, de Edgar Morin, e O homem ordinário, de Jean-Louis Schefer. Propõe-se pensar o cinema a partir do espectador criado por ele, do “homem imaginado” pelo dispositivo cinematográfico, assumindo que o homem que viu os filmes já não era “como os seus pais” (p. 14).