Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Relações Internacionais (R:I)

versão impressa ISSN 1645-9199

Relações Internacionais no.61 Lisboa mar. 2019

https://doi.org/10.23906/ri2019.61a09

Os 70 anos da manutenção da paz das Nações Unidas

The seventy-year journey of United Nations peacekeeping

Norrie Macqueen

Universidade de St. Andrews | St Andrews KY16 9AJ, Reino Unido | nm47@st-andrews.ac.uk

RESUMO

Celebrou-se recentemente o septuagésimo aniversário Nações Unidas. Ao longo dos anos, a natureza da manutenção da paz evoluiu em paralelo com as alterações na política internacional. Durante a Guerra Fria, a manutenção da paz estava limitada a uma atividade «minimalista» (restrita a observação militar e interposição). Nessa altura, as operações de paz das Nações Unidas eram maioritariamente levadas a cabo pelos europeus e outros «poderes médios» desenvolvidos. Contudo, com o fim do sistema polarizado da Guerra Fria na década de 1990, a situação alterou-se. As operações de paz tornaram-se muito mais «multifuncionais», juntando elementos económicos e políticos com os elementos militares. Agentes do Sul têm gradualmente integrado as missões de manutenção da paz. A proporção de mulheres também aumentou. Setenta anos depois, as operações de paz das Nações Unidas enfrentam vários desafios, tanto no terreno como consequência do estado da política mundial. No entanto, a manutenção da paz é atualmente uma ferramenta importante nas relações internacionais e é expetável que assim se mantenha.

Palavras-chave: operações de paz, Nações Unidas, resolução de conflitos, forças armadas.

ABSTRACT

The 70th anniversary of United Nations peace operations has just passed. Over the years the nature of peacekeeping has developed in parallel with shifts in international politics. During the cold war years, peacekeeping was a limited ‘minimalist’ activity (usually restricted to military observation and interposition). At that time UN peace operations were mainly carried out by European and other developed ‘middle powers’. With the end of polarised cold war system in the 1990s, however, the situation changed. Peace operations became much more ‘multifunctional’, integrating economic and political development tasks with military ones. UN peacekeepers have increasingly been supplied by countries of the global South. The proportion of women peacekeepers has grown. Seventy years on, UN peace operations face many challenges, both in the field and due to the state of global politics. But peacekeeping is now a fundamental tool of international relations and is likely to remain so.

Keywords: peace operations, United Nations, conflict resolution, armed forces.

No ano passado, e de maneira extraordinariamente discreta, as Nações Unidas assinalaram o septuagésimo aniversário do seu projeto de manutenção da paz. A contenção nas celebrações talvez refletisse a ambivalência de muitos, tanto dentro como fora da ONU, face à trajetória histórica das operações de paz, um misto de sucesso e fracasso desde que estas se iniciaram. No entanto, a manutenção da paz continua a ser fundamental para o papel das Nações Unidas no mundo. De facto, para muitos, a mobilização de capacetes azuis em pontos de conflito um pouco por todo o mundo praticamente define a organização. Como é que os modestos começos do final da década de 1940 evoluíram para os atuais compromissos – enormes, complexos e dispendiosos?

Em meados de maio de 1948, o Mandato Britânico da Palestina, originalmente estabelecido pela Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial, chegou a um final ignóbil. O Estado de Israel foi declarado unilateralmente e o que havia sido um conflito interno dentro da Palestina rapidamente se transformou numa guerra internacional. A mistura de fatores – a má gestão imperial, a competição territorial pós-colonial e a transição das inimizades étnicas para o conflito internacional – tornar-se-ia uma característica familiar da política mundial nas décadas seguintes. O mesmo aconteceria com os mecanismos usados para lidar com essa mistura letal por aquilo a que podemos vagamente chamar de comunidade internacional. Em poucas semanas, a primeira guerra israelo-árabe deu origem a um empreendimento internacional pioneiro. A Organização de Supervisão de Tréguas das Nações Unidas (United Nations Truce Supervision Organization, UNTSO), uma missão militar multinacional de observação, foi criada pelo Conselho de Segurança para supervisionar o cessar-fogo negociado. A manutenção da paz da ONU nascera.

A UNTSO ainda está no terreno. Estabeleceu as regras básicas para mais de 70 operações militares subsequentes das Nações Unidas em todo o mundo, de diferentes tamanhos, durações e objetivos. Existem atualmente 15 operações, envolvendo mais de 90 mil soldados e polícias de 124 países-membros da ONU. O orçamento da manutenção da paz da ONU para 2017-2018 aproximou-se dos sete mil milhões de dólares. E o custo tem sido tanto em sangue como em dinheiro. Desde 1948, cerca de 3500 soldados da paz morreram em missão, por volta de mil em resultado de uma ação hostil. Em 2017, o último ano para o qual há dados completos disponíveis, 56 soldados da paz da ONU morreram no terreno.

O QUE SIGNIFICA «MANUTENÇÃO DA PAZ»?

No romance O Mensageiro, o escritor inglês L. P. Hartley escreveu que «o passado é um país diferente; lá fazem as coisas de maneira diferente». Em domínio nenhum esta afirmação é mais verdadeira do que na manutenção da paz da ONU. Em 1948, tudo era bastante simples. Na verdade, o conceito de operações militares dirigidas por uma organização internacional não era completamente novo. A Liga das Nações já havia experimentado – e com algum sucesso – na Europa pós-Primeira Guerra Mundial e na América do Sul. Porém, em 1948 a «marca» da Liga tornou-se tóxica após o seu aparente fracasso face às agressões ocorridas na década de 1930 e a consequente guerra mundial. Devido ao «esquecimento histórico» que daí adveio, generalizou-se a ideia de que a manutenção da paz é uma inovação da ONU.

O foco das primeiras operações da ONU era limitado e geralmente incontroverso. Restringiam-se inicialmente à observação e produção de relatórios. Estas eram as tarefas da primeira missão na Palestina, a que se seguiu um ano depois uma operação muito semelhante após um conflito muito semelhante entre os recém-independentes Índia e Paquistão a respeito do território da Caxemira. A primeira «força» de paz da ONU propriamente dita – criada em 1956 para ajudar a acalmar a crise de Suez após a invasão do Egito pela Grã-Bretanha, França e Israel – foi projetada simplesmente para interpor uma barreira entre forças internacionais hostis. Estas primeiras operações visavam quase literalmente manter a paz após os conflitos terem terminado depois de negociações. No entanto, à medida que se expandia o projeto de manutenção da paz – e especialmente depois da separação de águas no fim da Guerra Fria – as coisas ficaram muito mais complicadas. Hoje em dia, observação e interposição são geralmente apenas uma parte de intervenções maiores e mais ambiciosas por parte da ONU. No jargão utilizado pelos seus planificadores, a manutenção da paz é agora «multifuncional» nos seus objetivos e «integrada» com outras atividades não militares. O soldado da ONU a observar com binóculos numa colina algures nas fronteiras de Israel em 1948 simplesmente não reconheceria a versão moderna do capacete azul.

Até mesmo os binóculos desse observador militar podem agora ser substituídos por drones não tripulados. Hoje em dia, um mandato típico de uma operação de paz inclui várias etapas: a pacificação, a construção da paz, a capacitação e a implantação da governança democrática e dos direitos humanos. De forma mais controversa, existe também uma nova abordagem militarmente robusta para a imposição da paz – ou «estabilização», para usar o termo contemporâneo. Na República Democrática do Congo, no Mali e na República Centro-Africana (atualmente o principal compromisso de Portugal, com um contingente de 176 efetivos), as forças da ONU estão envolvidas em operações que muitas vezes equivalem a uma contrainsurreição agressiva em tudo menos no nome. Ao longo do caminho, desde a década de 1960 até ao novo milénio, as operações de paz chegaram mesmo a envolver «governos» temporários das Nações Unidas na Nova Guiné Ocidental, no Kosovo e em Timor-Leste.

O conceito e a prática da manutenção da paz sempre foram difíceis de definir, e não só devido a esse caráter mutável e difuso. O termo não aparece em nenhum lugar da Carta das Nações Unidas, a constituição básica da organização. Em meados da década de 1940, quando a Carta foi redigida, a manutenção da paz simplesmente não era vista como um fenómeno distinto. Essa indefinição provocou, de tempos a tempos, conflitos políticos sérios entre os estados-membros da ONU mais apreensivos (além de proporcionar um tema de interminável debate para os juristas internacionais). As operações de paz não estão propriamente cobertas pelas principais disposições de segurança do capítulo VII da Carta da ONU, que autoriza «Ação respeitante às ameaças à paz, violações da paz e atos de agressão». Embora os mandatos hoje atribuídos às missões de manutenção da paz possam referir-se ao capítulo VII, trata-se em grande medida de uma operação de cosmética que não tem relação com a intenção original da Carta. No entanto, ao mesmo tempo a manutenção da paz é mais do que uma medida a ser implementada apenas nos termos do capítulo vi da Carta – que abrange a «Solução pacífica de conflitos» através de negociação e mediação. Esta opacidade definicional em torno da manutenção da paz criou na verdade uma situação legal informal que é melhor descrita como uma atividade do «capítulo vi e meio». A imprecisão do conceito pode trazer à mente Alice no País das Maravilhas: «“Quando uso uma palavra”, disse Humpty Dumpty em tom desdenhoso, “ela significa exatamente o que eu escolho que signifique – nem mais nem menos”. “A questão é”, disse Alice, “se podes fazer com que as palavras signifiquem tantas coisas diferentes”». As implicações políticas e operacionais desta ambiguidade em torno da manutenção da paz podem, é claro, ser imensas.

UM FILHO DA GUERRA FRIA?

Originalmente, a manutenção da paz evoluiu como consequência do estado polarizado da política mundial no final dos anos 1940 e na década de 1950. As operações de paz começaram essencialmente como uma maneira de atribuir à ONU alguma forma de responsabilidade militar prática, depois de as grandes aspirações estabelecidas na Carta se terem desmoronado face às divisões da Guerra Fria.

O grande plano do Presidente Franklin Roosevelt, concebido no contexto da falsa promessa de continuação da cooperação aliada após o fim da Segunda Guerra Mundial e estabelecido na Carta da ONU, era muito mais ambicioso. As próprias Nações Unidas deveriam garantir uma segurança global abrangente. Fariam isso através do esforço coletivo dos seus «cinco polícias», os Estados Unidos, a União Soviética, a China, a França e a Grã-Bretanha, membros permanentes do Conselho de Segurança (o «P5»). Este era o propósito do capítulo VII, que em breve se tornaria redundante. Agindo conjuntamente, o P5 unificado decidiria onde a agressão ocorrera e onde a intervenção militar era justificada e exigida. Levariam a cabo essa ação eles mesmos ou encarregariam outros membros das Nações Unidas de o fazer (uma obrigação para todos os estados de acordo com o artigo 43.º da Carta).

Porém, este plano já estava morto antes que a tinta da Carta tivesse secado. A Guerra Fria aproximava-se, trazendo consigo um sistema internacional irremediavelmente fraturado que simplesmente não conseguiu suportar qualquer forma significativa de segurança coletiva. A prova final, se alguma fosse necessária, de que a unidade do Conselho de Segurança era uma ilusão veio em 1950 com a Guerra da Coreia. Existiu uma suposta força das «Nações Unidas» neste conflito mas tratava-se de um disfarce, um artifício ocidental, ridicularizado pela União Soviética e pela China comunista. O vazio de toda a estrutura do Conselho de Segurança nesta altura ficou evidente no facto de Pequim ter sido excluída e de a pequena Taiwan ter ocupado o lugar da China, beneficiando de todas as regalias do estatuto de grande potência, incluindo o poder de veto.

No entanto, e paradoxalmente, esta situação – que representava uma ameaça existencial para as Nações Unidas como um todo – proporcionava ótimas condições de crescimento para a manutenção da paz. Num sistema mundial definido pelo confronto entre blocos hostis, a razão de ser original de uma Organização das Nações Unidas fundada na segurança coletiva entre as grandes potências era simplesmente inviável. O que se revelou crucial, no entanto, foi o facto de a manutenção da paz, ao exigir apenas meios modestos para realizar objetivos modestos, oferecer uma forma de contornar as barreiras dos interesses globais concorrentes.

Os objetivos e métodos de manutenção da paz acabaram por ser fixados dentro de um trio de «regras de ouro». Estas foram elaboradas por aquele que é amplamente considerado como o arquiteto da manutenção da paz moderna, o segundo secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld. Personalidade um tanto torturada – com muito para se torturar durante o seu mandato –, o burocrata-poeta da Suécia tornar-se-ia o mais célebre mártir da manutenção da paz quando morreu num misterioso acidente de avião enquanto mediava o conflito do Congo em 1961.

A primeira regra de Hammarskjöld era que a manutenção da paz deveria ser politicamente neutra. Em segundo lugar, a manutenção da paz deveria ter o consentimento dos estados que estavam a ser «mantidos em paz». Finalmente, os defensores da paz só poderiam recorrer à força para autodefesa e em último recurso.

Tal como a maioria dos princípios de intervenção, estas regras nunca foram totalmente seguidas no terreno. No caso da manutenção da paz, foram rapidamente testadas até à morte no Congo. Esta operação seguiu-se à descolonização caótica da Bélgica em 1960. Foi mais ou menos contemporânea da campanha portuguesa de contrainsurreição na vizinha Angola e, em certa medida, os dois conflitos alimentaram-se um do outro na região de fronteira entre o Norte de Angola e o Sul do Congo. A operação das Nações Unidas rapidamente quebrou, de forma sistemática e total, cada uma das supostas regras de ouro da manutenção da paz. A «neutralidade» da intervenção da ONU foi contestada por forças locais apoiadas pela União Soviética – a ponto de a própria estrutura fundamental das Nações Unidas ter sido ameaçada. À medida que o Estado congolês se desintegrava sob os olhares das forças de paz da ONU, o «consentimento» perdeu todo o sentido. Eventualmente, uma grande operação ofensiva, incluindo o uso de poder aéreo agressivo, foi montada pelas Nações Unidas para reunificar o território fragmentado.

No entanto, além desta experiência inicial, as três regras fundamentais aguentaram-se razoavelmente bem durante a Guerra Fria. Missões militares de observação baseadas naquelas primeiras missões na Palestina e Caxemira foram enviadas às fronteiras do Líbano em 1958 e ao Iémen em 1963. Curiosamente, ambas as operações foram projetadas para lidar com conflitos que têm as mesmas raízes que os que afetam estes países hoje em dia. De 1964 até hoje, a violência sectária no Chipre, outra crise de ajustamento pós-colonial, tem sido controlada por uma força da ONU. Na década de 1970, as fronteiras altamente instáveis de Israel com o Egito, a Síria e o Líbano foram administradas, pelo menos até certo ponto, por forças da ONU.

No entanto, como se viu, os anos 1970 demonstraram ser um ponto alto da manutenção da paz da ONU. A relação entre as superpotências passava por uma fase de desanuviamento. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética estavam dispostos a cooptar as Nações Unidas neste processo, e a manutenção da paz provou ser um meio útil para lidar com dificuldades que poderiam ter comprometido a sua relação central. Pelo menos por algum tempo, a manutenção da paz da ONU provou ser uma ferramenta útil no reconhecimento por parte das superpotências dos seus interesses mútuos. Esta situação ficou talvez mais evidente que nunca no Médio Oriente após a guerra de 1973, quando operações de manutenção da paz foram mais ou menos impostas aos satélites locais dos Estados Unidos e da União Soviética.

No entanto, à medida que a desconfiança regressava no final da década de 1970, com novas rivalidades no Corno de África, em Angola e no Afeganistão, o breve período da manutenção da paz enquanto lubrificante no motor do desanuviamento chegou ao fim. Pior ainda, a nova hostilidade da «segunda» Guerra Fria dos anos 1980 foi tão profunda que até mesmo o anterior papel limitado das operações de paz na gestão de incêndios periféricos terminou. As operações já em curso continuaram, mas durante uma das décadas mais perigosas do século XX nenhuma outra missão foi aprovada por um Conselho de Segurança irremediavelmente dividido. A manutenção da paz entrava numa espécie de animação suspensa – precisamente quando parecia ser mais necessária do que nunca.

O PÓS-GUERRA FRIA: OPORTUNIDADE OU AMEAÇA?

As coisas mudariam de forma rápida e dramática no final dos anos 1980. No súbito calor da Glasnost de Gorbachov, as antigas suspeitas soviéticas acerca da manutenção da paz como uma espécie de conspiração ocidental pareciam ter-se dissipado. Por seu lado, os Estados Unidos sentiam-se suficientemente seguros para aliviar parte da bagagem problemática das suas próprias preocupações com a Guerra Fria. As operações da ONU começaram em áreas até então estritamente proibidas na América Central e no Sudeste Asiático. Nesse novo ambiente, a proibição de atividades «políticas» por parte das operações de manutenção da paz – essencial durante a Guerra Fria – foi levantada. Os direitos humanos e a governança democrática tornaram-se componentes legítimos dos mandatos de manutenção da paz. Desta forma, o princípio da «neutralidade» da força de paz – que tinha sido absolutamente crucial nas condições da Guerra Fria – foi diluído.

A regra do «consentimento» também teve de ser repensada. A maioria (embora não a totalidade) das operações da ONU durante a Guerra Fria envolveu conflitos interestatais em que forças de paz se posicionavam entre as forças de diferentes nações soberanas. O consentimento para a presença da ONU estava nas mãos de governos nacionais geralmente cooperantes. Em contraste, no mundo pós-Guerra Fria a manutenção da paz tornou-se uma atividade principalmente «intraestatal». As maiores operações atualmente em curso – no Sudão do Sul (cerca de 16 500 tropas), na República Democrática do Congo (15 600), no Mali (quase 14 mil) e na República Centro-Africana (13 200) são exemplos disso. Todas estas crises têm claramente implicações transfronteiriças, mas os conflitos no terreno são essencialmente guerras civis. Hoje em dia, as forças que confrontam a ONU são frequentemente grupos armados organizados de forma desarticulada, liderados por senhores da guerra locais imprevisíveis. Além disso, as forças de manutenção da paz precisam de operar em espaços políticos onde a legitimidade e a capacidade do Estado são, na melhor das hipóteses, fracas e às vezes inexistentes. Hoje em dia, a ideia de «consentimento do Estado anfitrião» – que tinha sido uma condição sine qua non para as primeiras missões da ONU – deixou frequentemente de fazer sentido.

Finalmente, a ideia de que as forças de manutenção da paz devem restringir o uso da força apenas a circunstâncias extremas e em autodefesa poderia até ter funcionado, ainda que dificilmente, para missões de observação militar e interposição entre forças nacionais. No entanto, não pode ser aplicada a operações multifuncionais complexas que lidam com guerras civis. Cada vez mais, as forças da ONU são explicitamente mandatadas para apoiar – ou «estabilizar» – regimes contra ameaças de insurgentes, ao mesmo tempo que protegem civis.

No entanto, a famosa máxima segundo a qual os generais sempre combatem a última guerra e não a atual aplica-se tanto à manutenção da paz quanto a qualquer outra intervenção militar. Muitas vezes, os mandatos e táticas da manutenção da paz remetem para abordagens já testadas e para experiências anteriores. Alguns dos piores fracassos da manutenção da paz dos anos 1990, em Angola, na Bósnia e no Ruanda, demonstram isto mesmo. Em cada um destes conflitos, os resultados positivos foram, na melhor das hipóteses, ínfimos. Em grande parte, isto ficou a dever-se ao facto de os modelos operacionais aplicados pela ONU tenderem para os da velha manutenção da paz minimalista dos anos da Guerra Fria. Houve uma relutância em lidar com o facto de que o tipo de conflito que as forças de manutenção da paz tinham enfrentado no mundo pós-Guerra Fria e os desafios que enfrentavam nos anos 1990 eram fundamentalmente diferentes dos conflitos das décadas de 1950, 1960 e 1970. Muito simplesmente, a presença moral por si só já não era suficiente.

NOVOS RUMOS PARA O NOVO MILÉNIO?

No início do novo milénio, simpatizantes e críticos da ONU começaram a reconhecer estas dificuldades e a procurar caminhos para o futuro. A reavaliação assentou em duas vertentes. Uma delas implicava remover completamente a manutenção da paz das discussões acerca do papel da comunidade internacional em relação a guerras civis complexas. Em 2001, o Governo canadiano criou um grupo copresidido pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros australiano Gareth Evans e pelo diplomata argelino Mohamed Sahnoun. Esta Comissão Internacional sobre a Intervenção e Soberania do Estado introduziu uma nova abordagem à intervenção, estabelecendo uma série de princípios para a intervenção humanitária que vieram a ser designados como a «responsabilidade de proteger» (responsibility to protect, ou R2P).

As condições para esta nova abordagem tinham sido na verdade estabelecidas dois anos antes pelo primeiro-ministro britânico Tony Blair. A sua doutrina de «intervencionismo liberal» foi esboçada num discurso em Chicago em abril de 1999. Este intervencionismo foi concebido como uma justificação moral e prática para a intervenção da nato no Kosovo, em curso na altura, mas Blair insistiu que deveria ter uma aplicação mais ampla.

De acordo com a R2P, quando um Estado é incapaz ou não deseja proteger os seus próprios cidadãos de genocídio, limpeza étnica ou outros grandes crimes contra a humanidade, efetivamente renuncia a qualquer pretensão de exercer a soberania. Nestas circunstâncias, o sistema internacional como um todo tem a obrigação de intervir, pela força se necessário, para subjugar o Estado e corrigir os males que este está a perpetrar. À superfície, o conceito parece atraente, oferecendo sucesso onde a manutenção da paz tradicional muitas vezes falhara na década anterior. A Assembleia Geral da ONU aceitou obedientemente as linhas gerais desta nova visão no sexagésimo aniversário da organização em 2005.

Mas a realidade era que a R2P desconsiderava ou subestimava uma série de obstáculos políticos e diplomáticos. Essas dificuldades tornar-se-iam ainda mais intratáveis nos primeiros anos do século XXI, à medida que as relações entre as grandes potências se deterioravam uma vez mais. A suposta aplicação da doutrina R2P através da mobilização do poder aéreo da nato na Líbia em 2011 revelou as suas deficiências e expôs os riscos políticos envolvidos. Desde então, as crises na Síria e no Myanmar, para citar apenas duas atrocidades humanitárias resultantes da atuação estatal, parecem constituir casos paradigmáticos para a invocação da R2P. No entanto, tais medidas não parecem sequer remotamente possíveis. As perspetivas de intervenção humanitária permanecem reféns de interesses nacionais concorrentes.

A segunda solução para os problemas das operações de paz implica redesenhar a manutenção da paz, e não a sua substituição. Em 2000, um painel foi convocado pelo entretanto falecido Kofi Annan, então secretário-geral da ONU e ele próprio ex-responsável pela manutenção da paz. O Relatório Brahimi (assim chamado por causa do argelino que presidiu às sessões) constituiu uma avaliação extraordinariamente clara dos problemas que afetavam as operações de paz. Dos muitos relatórios oficiais produzidos nos últimos vinte anos acerca da manutenção da paz, o Relatório Brahimi destaca-se pela sua prontidão para enfrentar questões difíceis.

No que diz respeito ao princípio do consentimento, Brahimi aceitou que os conflitos contemporâneos colocavam problemas únicos. Quando a dinâmica da luta é imprevisível e fluida, pode não ser possível – ou desejável – tornar o consentimento das partes um pré-requisito absoluto. A resposta foi, no fundo, tratar o consentimento como um evento em vez de um processo contínuo. Uma vez dado, o consentimento não pode ser legitimamente retirado ou manipulado. Afinal, as missões de manutenção da paz existem porque a ONU, representando a comunidade internacional, as aceita. Desta forma, as forças de manutenção da paz, e não fações locais com os seus caprichos inconstantes, têm a responsabilidade de honrar este «consentimento».

O princípio da neutralidade também fora esfarrapado pelas realidades operacionais da manutenção da paz nos anos 1990. A posição muito razoável do painel foi que uma equidade rigorosa em relação às diferentes partes de um conflito, quando o comportamento de uma delas é claramente pior do que o outro, «pode equivaler a uma política de apaziguamento». É impossível ser neutro nas situações em que os civis precisam urgentemente de proteção contra a violência de uma fação em particular. Por essa razão, Brahimi favoreceu o termo «imparcialidade»: o pessoal da ONU no terreno deveria permanecer imparcial na implementação do seu mandato. Porém, isso não implica o tratamento igualitário de atores moralmente desiguais. Neste contexto, a responsabilidade das forças de manutenção da paz deve ser representar a vontade das Nações Unidas e não apaziguar os atores locais.

Esta reformulação dos velhos princípios fundamentais de neutralidade e imparcialidade da manutenção da paz é inseparável do último elemento da «santíssima trindade»: o uso da força (ou a prevenção do mesmo). O painel de Brahimi encarou este problema sem rodeios. As forças de manutenção da paz nem sempre enfrentam atores que são igualmente inocentes ou culpados; podem existir agressores e vítimas óbvios, em situações em que a ONU «não apenas terá justificação operacional para usar a força, mas poderá ser moralmente obrigada a fazê-lo». Por outras palavras, por vezes a violência deve ser enfrentada com violência para que prevaleça o que é de direito.

Não há nada a apontar ao diagnóstico de Brahimi acerca dos problemas da manutenção da paz no início do milénio. As sugestões apresentadas para remediar estes problemas também são, em geral, notáveis. No mundo político real, este repensar da manutenção da paz também se afigura como um caminho mais viável do que aquele que nos é oferecido pelas abstrações politicamente vagas da R2P. Mas, como sempre, o diabo mora nos detalhes. Pronunciamentos vagos só têm significado se puderem ser traduzidos em ações no terreno. E aqui é que estão as dificuldades. Reformular simplesmente ideias centrais de consentimento, neutralidade e não utilização da força não responde automaticamente aos aspetos práticos enfrentados pelas forças de manutenção da paz nas suas missões. No entanto, Brahimi teve o efeito de revitalizar o esquema original de Hammarskjöld, pensado na década de 1950, orientando-o num sentido mais ajustado aos conflitos totalmente diferentes que a manutenção da paz é obrigada a enfrentar no século XXI.

QUEM MANTÉM A PAZ? O PERFIL EM MUDANÇA

As forças de manutenção da paz do século XXI diferem das suas antecessoras em aspetos fundamentais. Cada vez mais as botas no terreno são usadas por soldados oriundos de países do Sul global. Durante a Guerra Fria, o soldado da paz típico vinha de uma das chamadas «potências médias». Não eram necessariamente estados formalmente neutros, mas geralmente projetavam uma imagem de boa cidadania internacional. Os países nórdicos, fossem eles membros da nato ou não, dominavam as contribuições europeias. Do outro lado do Atlântico, o Canadá tinha um perfil marcado na manutenção da paz. Além das potências médias europeias, o então Terceiro Mundo era representado por alguns membros destacados do movimento não-alinhado como a Índia e o Paquistão, com o Brasil a efetuar também uma contribuição relativamente grande.

Portugal poderia ter surgido como um forte candidato ao papel de potência média europeia, tanto pela sua demografia como pela sua identidade geopolítica. Afinal de contas, a Irlanda, um país mais pequeno que aderiu às Nações Unidas na mesma época que Portugal, em 1955-1956, rapidamente emergiu como um pacificador de relevo. No entanto, devido à sua política interna e às suas políticas coloniais, Portugal foi em grande medida deixado à margem. Durante os primeiros anos da manutenção da paz, a sua contribuição reduziu-se a um pequeno número de observadores militares na missão de curta duração enviada ao Líbano em 1958.

Em grande medida, a natureza polarizada da política mundial durante a Guerra Fria excluiu os principais intervenientes do Conselho de Segurança de um envolvimento na linha da frente. Esta situação mudou após o fim da Guerra Fria, quando por algum tempo as grandes potências assumiram um papel muito maior e mais direto. A França esteve envolvida em múltiplas operações na África francófona. Forças americanas foram destacadas sob a bandeira das Nações Unidas para a Somália e para o Haiti, enquanto a Rússia assumiu o estandarte da ONU nos Balcãs. Em 1995, a Grã-Bretanha foi o maior participante individual com mais de 8500 funcionários em missões da ONU. Porém, esta revelou-se uma fase passageira. O P5 tem hoje em dia uma presença muito menor no terreno. Em meados de 2018, dos 91 500 funcionários de manutenção da paz da ONU, os Estados Unidos forneciam apenas 53 e a Rússia 86. A França e a Grã-Bretanha contribuíam com cerca de 700 cada. A China era a única potência do P5 com uma contribuição de quatro dígitos, em torno de 2500.

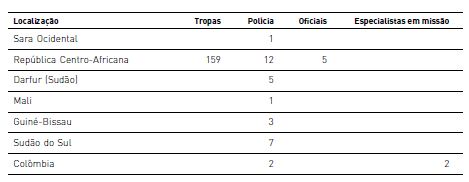

No período pós-Guerra Fria, já livre da sua bagagem colonial e totalmente integrado no resto da Europa, Portugal assumiu uma contribuição muito mais proeminente. Ao longo da década de 1990, esteve de forma consistente na lista dos 50 principais participantes em forças de manutenção da paz. Desde 1989, houve oito operações de paz da ONU nas antigas colónias portuguesas: uma em Moçambique (1992-1994); quatro em Angola (1988-1999); e três em Timor-Leste (1999-2012). Representantes portugueses serviram em seis delas. Portugal manteve-se fora de uma sétima missão – a segunda Missão de Verificação em Angola que durou de 1991 a 1995 – provavelmente apenas porque era um dos signatários do Acordo de Paz de Bicesse que a missão estava mandatada a implementar. Esta situação pode ser considerada irónica. Estas operações resultaram em grande medida dos processos de descolonização falhados de Portugal, mas proporcionaram oportunidades para um novo relacionamento pós-colonial com o antigo Ultramar. Claramente, a língua era importante nestas missões, com os portugueses a servirem lado a lado com os brasileiros em muitas ocasiões. No final de 2018, Portugal ficou em quinquagésimo quinto de um total de 124 estados envolvidos na manutenção da paz, mobilizando pouco menos de 200 homens e mulheres.

Contribuições portuguesas para as operações de paz da ONU (em 30 de novembro de 2018)

O maior participante atual é a Etiópia, com mais de 8300 envolvidos. O Ruanda e o Bangladesh não andam muito longe, cada um com mais de 7000 pessoas. Até o minúsculo Nepal tem 5700 funcionários ao serviço da manutenção da paz da ONU. Existem várias razões para esta «mudança para o Sul». Para alguns dos países mais pequenos, contribuir é uma simples questão de interesse financeiro: a ONU paga-lhes atualmente mais de 1400 dólares por mês por cada funcionário. Para além disso, a oportunidade de adquirir experiência operacional em condições politicamente «seguras» é um benefício óbvio. Até já houve quem sugerisse que alguns regimes fragilizados enviam os seus soldados para servir na ONU para que estes passem por uma espécie de socialização; o trabalho em conjunto com contingentes «melhor comportados» faria com que a mentalidade militar se afastasse de ideias de golpes de Estado e intervenções políticas. Talvez o maior incentivo seja o que motivou as potências médias durante a manutenção da paz dos anos da Guerra Fria: o aumento do prestígio nacional e o fortalecimento do «poder suave» em resultado da participação em operações de paz. Fora do Sul global, esta razão tem obviamente feito parte do pensamento de sucessivos governos portugueses desde o início dos anos 1990.

Esta mudança na origem do pessoal responsável pela manutenção da paz é obviamente bem-vinda, na medida em que enfatiza o internacionalismo que é fundamental neste projeto. A mudança também serve para proteger a ONU da suspeita persistente de que as operações de paz são, de alguma forma, parte de uma agenda neocolonial ocidental mais ampla. Desde os primeiros anos da manutenção da paz, tem existido nalguns círculos a sensação de que, independentemente da retórica piedosa, as operações têm sido usadas para impor normas ocidentais. O facto de tantas operações de paz terem sido efetuadas depois de processos de descolonização falhados inevitavelmente encorajou esta linha de pensamento. É certo que esta perceção esteve presente durante a crise do Congo na década de 1960, quando uma aliança informal entre a União Soviética e vários países africanos e asiáticos emergentes se mobilizou para denunciar que os esforços da ONU naquele país eram motivados por interesses políticos e económicos ocidentais.

Dito isto, a mudança na origem dos contribuidores também resultou de um recuo generalizado por parte dos países do Norte. Os fracassos sangrentos no Ruanda, na Bósnia e na Somália durante a década de 1990 tiveram um inevitável «efeito CNN» sobre a opinião pública. Colocados sob um escrutínio e controlo internos mais intensos, os governos mostraram-se muito mais cautelosos quanto ao envio de pessoal em operações de paz. Ao mesmo tempo, outros compromissos assumidos pelos estados do Norte – no Afeganistão e no Iraque, por exemplo – esgotaram o dividendo militar pós-Guerra Fria que, por algum tempo, tinha sido redirecionado para as operações da ONU.

QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? DISCIPLINA E CONDUTA

Um efeito colateral pouco atrativo destas mudanças tem sido a suposição de que as insuficiências das missões contemporâneas da ONU são culpa da nova base de participantes. Nos últimos anos, tem existido um fluxo constante de denúncias de mau comportamento por parte das forças de manutenção da paz. Não estamos a falar de falhas operacionais. Certamente houve muitas. Houve uma «guerra» sangrenta e autodestrutiva contra Mohamed Aideed na Somália (o pano de fundo do filme Cercados, de Ridley Scott). Houve o abandono de homens e meninos muçulmanos às mãos do assassino Ratko Mladic em Srebrenica, na Bósnia. Houve a recusa vergonhosa (e desnecessária) da ONU em admitir que os seus soldados de paz tinham trazido uma epidemia de cólera ao Haiti. E estes são apenas uma parte dos fracassos mais relevantes das operações de paz. No entanto, para além destas gritantes falhas de profissionalismo, tem havido uma consciência crescente dos comportamentos criminosos por parte de membros individuais das forças de manutenção da paz. O mais preocupante tem sido um crescimento aparentemente acentuado do abuso e exploração sexual de civis.

Em 2017, o secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou o repatriamento imediato de mais de 600 tropas do Congo-Brazzaville da operação a decorrer na República Centro-Africana. Esta não foi uma medida repentina e sem precedentes. Mais de 100 soldados congoleses tinham sido anteriormente retirados da operação, acusados de abusar de crianças locais. Antes disso, tinha havido relatos de uma rede de pedofilia a operar entre o pessoal da ONU na República Democrática do Congo. Constatou-se também que soldados da paz tinham estado envolvidos em abusos sexuais no Haiti e, na década de 1990, houve alegações de tráfico para prostituição na Bósnia.

As causas deste problema devem ser procuradas noutros fatores para além da nacionalidade dos envolvidos. Por um lado, comportamentos criminosos estão longe de ser um exclusivo dos «novos» participantes. Tanto a França como o Canadá, o pacificador exemplar, tiveram de lidar com comportamentos criminosos extremos por parte do seu pessoal no terreno. A explicação provavelmente reside na mudança fundamental na natureza das operações de paz que se registou nas últimas duas décadas. Na altura em que a manutenção da paz se limitava em grande medida à observação militar e à interposição entre exércitos em conflito, o pessoal da ONU não costumava entrar em contato com populações civis vulneráveis. Nas operações de hoje, onde a força de manutenção da paz é frequentemente solicitada a atuar como agente humanitário inexperiente e não qualificado, esse contato é rotineiro e geralmente muito intenso.

Tendo isto em mente, talvez seja paradoxal que o caminho a seguir para lidar com estes problemas possa ser encontrado noutras mudanças no caráter das operações de paz. À medida que as missões se tornam mais complexas e variadas nos seus objetivos, o modelo militar masculino restrito está também a mudar. Hoje, as forças de manutenção da paz são recrutadas tanto de forças policiais civis como de exércitos nacionais. Este não é um fenómeno totalmente novo: as «CIVPOL», como eram chamadas, foram mobilizadas pela primeira vez no Congo e no Chipre na década de 1960. Hoje em dia, as «UNPOL» representam quase 12% do pessoal de manutenção da paz da ONU. Portugal, por exemplo, tem regularmente destacado a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana para as operações da ONU. O simples facto de ser a polícia e não os militares não garante, por si só, um comportamento exemplar, mas a polícia geralmente está muito melhor treinada para interagir com as populações civis do que os soldados. E, claro está, nem é preciso dizer que a polícia tem muito mais experiência prática de contato com civis em contextos delicados. Além disso, os contingentes policiais da ONU são, na maioria das vezes, unidades pequenas, integradas internacionalmente sob um comando misto: um modelo que implica uma monitorização particularmente rigorosa do comportamento.

A outra mudança na composição das operações de paz é a crescente proporção de mulheres. O Departamento de Operações de Manutenção da Paz em Nova York está claramente empenhado em desenvolver esta tendência e tem uma política ativa de integração de género. A proporção de mulheres em operações é ainda relativamente pequena – em 2018, as mulheres eram menos de 5% do total – mas está a aumentar, as mulheres atualmente representam cerca de 13% do componente policial da ONU.

As mulheres também começam a ocupar posições nos mais elevados escalões de comando. Em 2007, pela primeira vez, uma general norueguesa foi nomeada comandante da força (no Chipre), e uma mulher etíope tornou-se subcomandante da operação em Abyei no Sudão. A nível de contingente, uma mulher comanda a força eslovena no Líbano. Tal como a expansão do componente policial na manutenção da paz, a crescente presença e autoridade das mulheres ajuda a reduzir a probabilidade de que crimes como abuso e exploração sexual passem despercebidos, não sejam denunciados ou fiquem impunes.

No entanto, não há respostas fáceis para o problema geral da criminalidade na manutenção da paz. Trata-se de um simples cálculo de poder. As Nações Unidas geralmente estão no papel de suplicante, tentando assegurar pessoal nacional para as suas operações. Ainda que isto nunca seja reconhecido publicamente, tentar impor um nível de conduta excessivamente elevado poderia afetar materialmente o funcionamento básico da operação de paz, ao reduzir as possibilidades de recrutamento. Politicamente, denunciar as unidades nacionais que cometem erros pode ter grandes implicações políticas para a ONU enquanto instituição intergovernamental cuja função é servir os seus membros e não controlá-los.

A ALTA POLÍTICA E O «ESPAÇO PERMITIDO»

Este é apenas um dos equilíbrios delicados que a ONU tem de manter para que o projeto de manutenção da paz sobreviva. Outro equilíbrio, profundo e de longo prazo, reside nas relações mutáveis entre os P5 no Conselho de Segurança. Nos últimos setenta anos, os destinos da manutenção da paz dependeram destes países. As operações de paz da ONU sempre ocorreram nos espaços – políticos e geográficos – permitidos pelas grandes potências. É o Conselho de Segurança, e mais particularmente o P5, que estabelece o mandato das operações, e cálculos nacionais individuais estão sempre em jogo. Por que razão, por exemplo, não houve uma discussão séria sobre operações de paz na Síria ou no Myanmar? Estas são perguntas que só podem ser respondidas pela Rússia e pela China.

Os recentes prognósticos, há que dizê-lo, não são encorajadores. Nos cinco anos entre 1991 1995 a ONU criou 20 operações de paz. Nos últimos cinco anos, houve apenas duas novas missões (no Mali e na República Centro-Africana). Segundo uma certa ótica, isto não é necessariamente mau. Talvez o mundo esteja apenas mais seguro do que era no início dos anos 1990. Talvez esteja, mas não necessariamente. A verdadeira razão para o declínio deve ser encontrada no Conselho de Segurança, tanto na sua determinação coletiva de conter as despesas da ONU como nas rivalidades internas.

Falar de uma nova Guerra Fria pode ser prematuro, mas na Rússia de Putin tem-se observado um regresso às antigas suspeitas soviéticas face à ONU. Se as grandes potências não puderem ou não conseguirem controlar os seus aliados locais, uma operação de paz será quase certamente uma perda de tempo, recursos e possivelmente vidas. Embora possa haver pontos de semelhança nos estilos políticos de Putin e Trump, seria demasiado otimista imaginar que isso possa conduzir a qualquer tipo de reaproximação no Conselho de Segurança e a um compromisso conjunto revigorado para com a manutenção da paz das Nações Unidas. Qualquer «entendimento» Putin-Trump estaria longe do desanuviamento da década de 1970, sem falar na nova ordem mundial proclamada pelo Presidente Bush Sénior no início dos anos 1990 – sendo que cada marcou uma nova fase no projeto de manutenção da paz. Os atuais líderes em Moscovo e Washington são autonomeados disruptores da ordem internacional baseada em regras. Ambos são ideologicamente opostos à própria noção de governança global e parecem ter prazer em demonstrar publicamente essa hostilidade.

No entanto, talvez não seja caso para um pessimismo excessivo. A manutenção da paz sobreviveu às grandes mudanças na política mundial nos últimos setenta anos. O seu estado atual não é pior – e, quase certamente, é melhor – do que o registado nos pontos baixos da Guerra Fria, durante as décadas de 1960 e 1980. O sistema internacional e os relacionamentos que este proporciona são fundamentalmente dinâmicos. A mudança não é apenas possível mas inevitável. Entretanto, devemos concentrar-nos naqueles lugares, em quatro continentes, onde hoje em dia a vida das pessoas seria certamente muito pior se as sementes da manutenção da paz plantadas pela ONU na Palestina há setenta anos não tivessem germinado.

Data de receção: 20 de dezembro de 2018 | Data de aprovação: 4 de fevereiro de 2019