Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Relações Internacionais (R:I)

versão impressa ISSN 1645-9199

Relações Internacionais n.31 Lisboa set. 2011

Multipolar ou apolar? Um desconcertante mundo novo

António José Telo

Catedrático na Academia Militar, com mais de 20 livros e 200 artigos publicados sobre temas de história, defesa e relações internacionais.

RESUMO

Com base numa reflexão sobre o mundo dez anos depois do 11 de Setembro, o artigo aprofunda a análise da organização do sistema internacional admitindo que estamos perante um mundo apolar. Depois de explorar a evolução do conceito de pólo, avalia os novos equilíbrios de poder com base em três elementos: a alteração dos equilíbrios de poder tradicional, a alteração da conflitualidade e lealdades e os grandes desafios emergentes.

Palavras-chave: sistema internacional, poder, pólos, Estados Unidos

Multipolar or apolar a confused new world

ABSTRACT

This article explores deeply the international system organization arguing that we are in an apolar world, bearing in mind a reflection about the 9/11. We will explore the evolution of the pole concept, and then evaluate the new balances of power through the analysis of three elements: the shifting of the traditional balances of power, the change on the rivalries and loyalties and the great emerging challenges.

Keywords: international system, power, poles, United States

OS PÓLOS NUM MUNDO SEM PÓLOS

Há pouco mais de um ano publiquei um artigo onde defendia que vivíamos num mundo não multipolar, como a maior parte dos observadores afirmava, mas sim apolar1. Devo confessar que a tese foi mal recebida, ou, para ser mais rigoroso, que o reduzido universo dos amigos e conhecidos que me dá o gosto de criticar os meus escritos não concordou no essencial com ela. Por esse motivo, gostaria de regressar ao tema nesta breve reflexão sobre o mundo dez anos depois do 11 de Setembro, pois não só me continua a parecer correcta, como os recentes acontecimentos a confirmam.

Um ponto central é o de saber o que é um «pólo» do sistema internacional. A tendência natural é a de identificar «pólo» e grande poder, o que, a ser correcto, significaria que efectivamente vivemos num mundo multipolar. O número de grandes poderes aumentou desde os tempos da Guerra Fria e hoje existem, não dois, mas pelo menos cinco grandes poderes de tipo muito diferente (Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China, Índia). Entre eles, os Estados Unidos lideram de forma evidente em termos do poder militar, mas, por exemplo, a União Europeia (UE) é o seu equivalente em termos do poder económico e a Índia e a China estão amplamente à frente em termos do peso demográfico ou da rapidez de crescimento.

Simplesmente, não me parece que um pólo se possa identificar com o conceito de «grande poder», ou, para ser mais exacto, se um pólo tem normalmente um grande poder no centro, nem sempre um grande poder é um pólo. Os dois pólos que chocaram entre si dando origem aos conflitos globais do século XX (1914-1918 e 1939-1945) incluíam ambos vários «grandes poderes», coligados num esforço de dominação global, o que, seja acrescentado, é a situação normal – um pólo conta, em regra, com múltiplos poderes, grandes, médios e pequenos.

Um pólo não é meramente um centro de poder, advenha ele de um único Estado ou de uma coligação ou aliança. Na minha perspectiva, um pólo é necessariamente um centro estruturante de poder. O termo «estruturante» é essencial, pois significa que um «pólo» defende valores, impõe regras e cria ordem à sua volta, seja numa escala global ou regional. Um pólo é, em resumo, uma origem de respostas e soluções para os problemas do seu tempo, o que faz com que à sua volta se juntem os que as defendem. É isso que o torna um núcleo estruturante do sistema, um seu pilar. Veja-se o exemplo típico da Guerra Fria. Os dois pólos desse sistema tinham no seu centro grandes poderes, mas não era esse facto que os transformava em pólos. Eles mereciam essa classificação, porque defendiam soluções diferentes para os problemas do seu tempo aos diversos níveis (ideológico, social, económico, militar, cultural, etc.), tinham sistemas de valores próprios, criavam amplas alianças, procuravam impor as suas soluções numa escala global e, através desse processo, estruturavam o sistema internacional.

Um pólo cria-se normalmente no começo da edificação de um sistema internacional à volta de um centro que avança com soluções para os problemas mais sentidos no seu tempo e agrega vontades para a sua defesa, criando um sistema mais ou menos rígido de entendimentos, que podem ou não vir a dar origem a alianças formais. O poder que avança com as soluções que acabam por se impor pode nem sequer ser «grande» segundo índices normais de avaliação da força internacional, pois é no processo de criação do pólo que ele adquire força e aumenta a sua influência, agregando a si cada vez mais recursos.

Veja-se, para não ficar somente pelo século XX, o exemplo da acção de Portugal e da Espanha quando criaram o primeiro sistema mundial, nos séculos XV-XVI. No começo do processo, Portugal era um pequeno poder à escala europeia, com somente um escasso milhão de habitantes e sem uma acumulação significativa de riqueza comercial ou financeira ou do poder militar associado. Apesar disso, Portugal seria o centro do primeiro sistema mundial, num processo que começou pela aquisição de uma capacidade única (a navegação nos oceanos), passou por um entendimento global com o outro poder ibérico para divisão do mundo (o Tratado de Tordesilhas) e se concluiu com a criação da primeira rede comercial global alargada a todos os continentes. O primeiro sistema mundial tinha um único pólo, partilhado num entendimento global pelos dois poderes ibéricos aliados – Portugal e a Espanha, numa hegemonia bipartida, que defendia valores semelhantes. Os poderes ibéricos dominaram os mares durante cerca de um século, acumularam riqueza e partilharam a defesa de um conjunto de valores básicos, respondendo a perguntas como a de saber quem podia navegar nos oceanos, como se resolviam os conflitos, quem era a autoridade arbitral máxima no sistema internacional, como se organizava o comércio, quando era aceitável a escravatura, etc. Era um sistema unipolar bipartido, criado à volta de um entendimento estratégico entre dois poderes, que foram o centro estruturante da ordem internacional global durante perto de cem anos.

Isto é um pólo, um centro estruturante do poder global. Já, em contrapartida, no século XVIII, por exemplo, a Espanha era ainda um grande poder e tinha um império mundial, mas não era um pólo, estando estrategicamente subordinada à França; na mesma altura, Portugal dependia do entendimento estratégico com a Inglaterra, incorporando-se num pólo diferente da Espanha.

O primeiro sistema mundial vai entrar em decadência e cair justamente quando contra ele se ergue um novo pólo agregador, que defende valores diferentes (liberdade de navegação, os valores da Reforma, organização do comércio global em grandes companhias com uma lógica de negócios, para dar só alguns exemplos), que tem no seu centro a Inglaterra e as Províncias Unidas, os poderes navais protestantes do Norte da Europa. A longa luta pela hegemonia que se trava entre 1580 e 1640 em todos os continentes opõe dois pólos (os poderes católicos ibéricos e os poderes protestantes das Províncias Unidas/Inglaterra), que incluem vários grandes poderes e organizam alianças gerais e regionais (na Ásia, por exemplo) para defender valores e criar soluções práticas para os problemas internacionais. É por isso, e não pelo facto de incluírem grandes poderes, que eles são estruturantes.

Quando um pólo se forma, pode originar uma de duas situações. Ou evolui para um domínio global, criando uma situação unipolar (foi o caso de grande parte do século XIX, entre 1815 e 1870), ou só consegue impor as suas soluções e valores numa zona limitada, criando-se então sistemas bipolares ou multipolares. Em regra, os sistemas multipolares são instáveis. Veja-se, como exemplo, o sistema internacional entre 1870 e 1914, uma situação multipolar que conduz a uma bipolarização no começo do século XX, passo intermédio antes do choque das guerras mundiais de 1914-1918 e 1939-1945.

Tendo em conta esta clarificação necessária do conceito de pólo, importa agora procurar entender qual a situação actual, o que obriga a avançar um pouco mais na compreensão dos grandes problemas no nosso tempo, aqueles que pedem respostas novas, pois são esses que vão originar os futuros pólos.

NOVOS EQUILÍBRIOS DE PODER

O mundo actual é particularmente complexo e conflitual, de uma conflitualidade ainda contida, mas que irá explodir a curto prazo; é uma encruzilhada a muitos níveis, que seguem caminhos diferentes em ritmos diversos. Para o procurar entender um pouco melhor, vou fazer uma abordagem a três dos principais níveis, todos eles tratados de forma sintética e resumida: a alteração dos equilíbrios de poder tradicional; a alteração da conflitualidade e lealdades; os grandes desafios emergentes.

Um primeiro nível diz respeito aos equilíbrios tradicionais de poder, ao peso relativo dos estados e aos seus objectivos de longo prazo. A minha preocupação inicial é meramente a de detectar as mudanças que estão a ocorrer neste campo, sem desenvolver teorias que as expliquem.

Duas constatações se impõem numa primeira aproximação: a diluição e a rápida alteração do equilíbrio do poder entre estados, seja o militar, o económico ou outro.

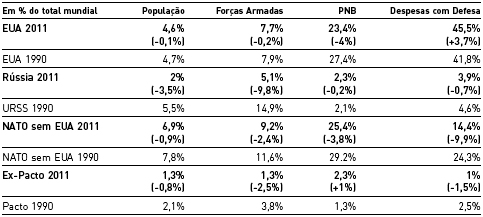

O poder internacional está cada vez mais disperso, com mais actores estatais (os únicos que nos interessam neste nível) e com mais tipo de actores, alguns deles representando uma novidade absoluta em relação ao passado. É o caso da UE, um estado muito diferente dos outros, que está em processo de edificação. É evidente a perda do peso relativo dos dois poderes principais do tempo da Guerra Fria2 e das suas alianças3, patentes no seguinte quadro resumo.

Agregando os valores, verificamos que os antigos pólos perderam peso relativo, embora o oriental mais que o ocidental. Os estados da NATO em 1990 (incluindo os Estados Unidos) passaram de 12,2 por cento para 11,5 por cento da população, de 19,5 por cento para 16,9 por cento das Forças Armadas, de 52,8 por cento para 48,8 por cento do Produto Nacional Bruto (PNB), de 66,1 por cento para 59,9 por cento das despesas com a defesa (tudo como percentagem do total mundial). A queda do pólo oriental (agregando os estados do Pacto de Varsóvia, onde se inclui a URSS/Rússia) é maior, tendo passado de 7,6 por cento para 3,3 por cento da população, de 18,7 por cento para 6,4 por cento das Forças Armadas, de 3,3 por cento para 4,6 por cento do PNB (único índice com uma variação positiva), de 7,1 por cento para 4,9 por cento das despesas com a defesa. Em conjunto, o núcleo central dos antigos pólos organizado à volta do Atlântico Norte (os estados da NATO e do Pacto de Varsóvia em 1990) representava 20,1 por cento da população mundial e passou para 14,8 por cento, representava 38,2 das forças armadas e passou para 23,3 por cento, representava 60 por cento do PNB e passou para 53,4 por cento, representava 73,2 por cento das despesas com a defesa e passou para 64,8 por cento.

É de notar que os Estados Unidos, ao mesmo tempo que diminuíram a sua parte na economia mundial (queda do peso relativo do PNB de 27,4 para 23,4 por cento), aumentaram a percentagem nas despesas com a defesa (de 41,8 por cento para 45,5 por cento), o que se explica pelo actual envolvimento em múltiplos teatros de operações. Bastam estes números muito simples para nos recordar a famosa tese de Paul Kennedy, segundo a qual a queda dos grandes poderes começa normalmente por problemas financeiros, agravados pela tendência de um envolvimento militar em muitos teatros, conducente a um aumento anormal das despesas com a defesa. É de salientar que as percentagens indicadas representam uma parte do total mundial, pelo que mesmo uma pequena variação representa uma quantidade substancial; por exemplo, a queda nas forças armadas da NATO (sem Estados Unidos) de 2,4 por cento do total mundial, representa uma diminuição de 1 255 000 efectivos (de 3 130 000, em 1990, para 1 875 000, em 2011).

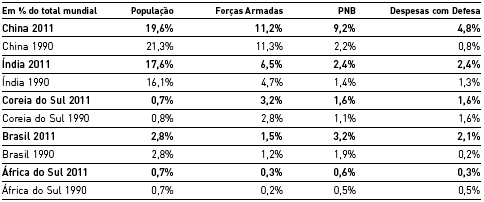

Se os antigos núcleos e os seus aliados principais têm um peso relativo menor, isto significa obviamente que alguém está a aumentar a sua fatia. O quadro seguinte permite verificar quem.

Em conjunto, estes cinco poderes emergentes passaram de 41,7 por cento da população mundial para 41,4 por cento (único índice onde registam uma queda); de 20,2 por cento das forças armadas para 22,7 por cento; de 7,1 por cento do PNB mundial para 17 por cento; de 4,4 por cento das despesas com a defesa para 11,2 por cento. Podemos constatar, em resumo, uma estabilização do peso relativo da população (o que se traduz num crescimento em números absolutos da ordem dos 1600 milhões e não numa queda da população), um aumento sensível do peso das Forças Armadas (mais nove por cento do total mundial), uma mais que duplicação do peso económico relativo (mais 139 por cento) e um crescimento ainda maior do peso relativo das despesas com a defesa (mais 254 por cento). São poderes, em resumo, que viram a sua economia crescer imenso e que aumentaram ainda mais as despesas com a defesa, o que se traduziu sobretudo num imenso pulo qualitativo das Forças Armadas, que eram já muito numerosas em 1990. Para dar só um exemplo concreto: em 1990, vários estados da UE gastavam mais com a defesa do que a China (era o caso da França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha); em 2011, as despesas com a defesa da China estão em segundo lugar em termos mundiais e são substancialmente maiores que as de qualquer estado da UE.

Durante estes vinte anos surgiram novos poderes nucleares oficiais (Índia e Paquistão), mais dois estão prestes a ter ou já têm armas nucleares (Coreia do Norte e Irão) e os arsenais nucleares de outros expandiram-se sensivelmente (Israel e, sobretudo, China), enquanto os arsenais nucleares dos poderes fundadores do clube tendem a diminuir (Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido).

A CHINA E A ÍNDIA

A China e a Índia são casos especiais e merecem algumas linhas adicionais.

A China tornou-se nos últimos vinte anos a segunda economia mundial e o segundo poder militar.

Em 1990, por exemplo, a China tinha uma Marinha essencialmente de negação das águas costeiras, onde avultava uma numerosa frota de lanchas, submarinos costeiros e aviões de ataque convencionais de pequeno raio de acção. Hoje, a Marinha chinesa tem um núcleo importante de submarinos nucleares (nove), prepara os seus primeiros porta-aviões e navios de projecção de poder, conta com 78 destroyers e fragatas modernos, alguns com sistemas AEGIS, para além de meia centena de modernos submarinos não nucleares, alguns AIP e capazes de lançar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares ou convencionais.

O poder aéreo chinês em 1990 era numeroso mas amplamente obsoleto, tendo no seu núcleo cerca de cinco mil aparelhos que correspondiam à geração da década de 1950 (cerca de 3300 J-6, 500 J-7, 500 A-5 e 700 H-5 e H-6) e eram cópias de modelos soviéticos com pequena incorporação tecnológica própria. Hoje, os modelos obsoletos praticamente desapareceram, substituídos em menor número (a China passou para cerca de um terço dos aparelhos que tinha em 1990) por uma geração de aparelhos de concepção própria que estão ao nível dos congéneres europeus, como o J-8, J-10 e J-11. Recentemente (em Fevereiro de 2011) a China apresentou ao mundo o J-20, um aparelho furtivo de defesa de área de concepção própria, que só tem equivalente no T-50 russo (também ainda experimental) ou no F-22 americano (este já entregue a unidades desde 2006, mas ainda não estreado em operações). A actual frota de aviões de última geração chineses, apoiados por um crescente número de aparelhos de guerra electrónica e reabastecimento em voo, é o equivalente em termos numéricos e qualitativos da UE no seu conjunto, enquanto em 1990 a China não tinha um único aparelho que se pudesse comparar com os mais modernos da Europa.

Na parada militar comemorativa dos sessenta anos da China Popular, o mundo ficou igualmente surpreendido ao verificar a existência de dezenas de novos modelos de veículos blindados do Exército, todos eles de concepção própria e cobrindo o amplo leque das capacidades militares terrestres – passado vai o tempo em que a China se limitava a fazer cópias dos modelos russos já obsoletos.

O salto mais importante da China, porém, foi dado em termos do seu arsenal nuclear e das capacidades aeroespaciais. O arsenal nuclear conta com 442 mísseis de longo ou médio alcance, dos quais 66 são ICBM, para além de 36 SLBM em três submarinos nucleares estratégicos e de centenas de ogivas nucleares tácticas, que podem ser lançadas por mísseis de cruzeiro, aviões ou foguetes. A China, em resumo, alcançou já a capacidade de destruição mútua assegurada em relação a qualquer outro poder, o que a coloca num clube muito restrito.

A Índia teve uma evolução semelhante no sentido de aquisição de capacidades inexistentes, com uma ampla modernização a todos os níveis, embora ainda com evidentes pontos de estrangulamento e sem a capacidade chinesa de produzir sistemas de armas modernos de concepção própria na totalidade das vertentes. A grande mudança nas capacidades militares da Índia nas últimas décadas foi a criação de um arsenal nuclear com componentes nos três serviços coordenados pelo Strategic Forces Command. O Exército conta com cerca de 130 IRBM de concepção própria (Agni I, II e III) e outros tantos SRBM; a Força Aérea pode usar a sua frota de Mirage 2000 e de Su-30 com armas nucleares; a Marinha prepara a futura frota de submarinos nucleares (recebeu um russo da classe Nerpa/Chakra para treino) bem como porta-aviões susceptíveis de lançar aparelhos com capacidade nuclear (nomeadamente os Mig-29K, já adquiridos). Em Março de 2011 a Índia testou com sucesso um míssil antimíssil próprio, que interceptou a 16 quilómetros de altitude um IRBM Prithvi II.

O vizinho Paquistão, apesar de devastado pela divisão interna, conta com um arsenal nuclear de mais de 110 ogivas e compra moderno armamento à China e aos Estados Unidos (só em Março de 2011 encomendou 36 caças J-10, equivalentes ao F-16 que está igualmente em serviço, aparelhos não pilotados ZDK-03 e seis submarinos AIP de concepção chinesa capazes de lançarem mísseis nucleares de cruzeiro).

DISPERSÃO E ALTERAÇÃO

Assistimos assim a dois movimentos em termos do poder militar. Em primeiro lugar, a uma dispersão, com cerca de 40 novos estados formados nas últimas décadas e com a aquisição de capacidades que antes pertenciam a poucos por alguns mais. Em segundo lugar, uma rápida mudança, com novos poderes emergentes que crescem muito rapidamente, dos quais só um (a China) alcançou já uma dimensão global. Não se trata somente de uma deslocação quantitativa do peso relativo. As capacidades de qualquer dos poderes emergentes, tanto em termos económicos como militares, deram um pulo imenso nas duas últimas décadas. Veja-se o caso do Brasil, por exemplo, que conta hoje com uma indústria aeronáutica que está entre as primeiras cinco mundiais e exporta aparelhos de concepção própria para a França ou para o Reino Unido, bem como blindados para mais de trinta estados em todos os continentes.

Em poucos momentos da história mundial se assistiu a uma mudança tão rápida no equilíbrio do poder – talvez o único paralelo seja a rápida ascensão da Alemanha depois de 1871.

O que torna este movimento tão desconcertante não é só a rapidez com que está a ocorrer; é sobretudo o facto evidente de ele ainda estar no começo. A esmagadora maioria dos observadores reconhece que o poder relativo da China, da Índia ou do Brasil vai continuar a aumentar. Se nos últimos vinte anos a China passou de 2,2 para 9,2 por cento do PNB mundial, tornando-se na segunda economia, ou, caso se prefira, se os Estados Unidos passaram de 12 vezes a economia chinesa para 2,5 vezes, o que irá acontecer nos próximos vinte anos? Dito por outras palavras: quando se tornará a China a primeira economia mundial? Já em 2020, como referem alguns, ou só em 2030? O que irá acontecer, sobretudo tendo em conta que o crescimento da economia nos Estados Unidos ou na Europa tem sido praticamente nulo desde 2008, enquanto a China faz o possível para não crescer a mais de 10 por cento ao ano?

Como vai a China responder ao grande crescimento na procura de recursos, quando eles tendem a tornar-se escassos em termos mundiais? Será que suportará barreiras que lhe queiram impor artificialmente? A mundialização da economia chinesa começou com a criação de uma imensa rede global de comercialização, com base em centenas de milhares de pequenas lojas e restaurantes, apoiados num imenso crescimento das comunidades chinesas em praticamente todos os mais de duzentos estados do mundo. Há muitos milhares de «lojas do chinês» em países tão diferentes como Portugal, o Uruguai, a Nigéria ou a Austrália. Desde há dez anos a China deu o passo seguinte, e passou a adquirir fontes de recursos (principalmente minas e terras), redes de comercialização (transportes, caminhos-de-ferro, portos) e redes de comunicações ou centros de informação numa escala mundial (desde o Sri Lanka, à África do Sul ou à Grécia). Que vai acontecer no futuro, quando a China é já hoje a principal fonte de crédito internacional e a maior detentora de títulos de dívida soberana, nomeadamente dos americanos, para já não falar de Portugal?

Alguns observadores dirão: não há problema, o mundo hoje é muito diferente do passado, mais globalizado e interligado, pelo que essa brutal alteração do poder relativo não vai conduzir a uma nova guerra; acrescentarão mesmo que as economias chinesa e americana estão intimamente interligadas, não podendo viver uma sem a outra; os que têm uma tendência mais histórica poderão ainda recordar que nos milénios anteriores nunca a China tentou dominar o mundo; os que se considerem dotados para a sociologia, não deixarão de lembrar que as tensões internas na China são imensas e difíceis de gerir, podendo levar mesmo à sua impulsão; finalmente, os que tenham vocação para a geopolítica, não deixarão de recordar que a China está rodeada de poderes fortes que a contêm, desde a Índia, ao Japão e à Rússia.

Tudo isto é verdade, mas basta recordar uma outra situação histórica para compreender que isso não quer dizer que um conflito seja impossível a médio prazo. Quando começou a ascensão alemã (em 1871), o novo poder emergente tinha igualmente fortes laços económicos com a Inglaterra, que era o seu aliado tradicional na Europa e a fonte das principais tecnologias. Desde que o crescimento relativo da Alemanha começou, foram precisos mais de vinte anos para que ele se transformasse num choque oficial com a Inglaterra (a partir de 1898). Mesmo assim, Londres fez tudo para tentar um entendimento estratégico com a Alemanha e evitar a guerra, mas esta acabaria por estalar em 1914. O arranque económico chinês está esboçado desde os anos 1980, começa nos anos 1990 e adquire um estonteante ritmo a partir do novo milénio. Ainda só passaram vinte anos de crescimento muito acima da média mundial e a China é já a segunda economia global, algo que a Alemanha demorou trinta anos a conseguir.

DIFICULDADES DOS PODERES TRADICIONAIS

O que torna o actual mundo ainda mais desconcertante quanto ao equilíbrio dos poderes não é tanto a rápida ascensão dos emergentes, mas sim a rápida queda dos antigos. Os Estados Unidos continuam a ser um poder militar formidável, que domina todos os oceanos, controla os ares em quase toda a parte, domina o nível aeroespacial e tem um evidente avanço técnico e científico em muitas áreas.

Ao mesmo tempo, porém, são muito visíveis os sinais de que o poder relativo dos Estados Unidos actualmente é um resultado da inércia do passado, que se pode esgotar muito rapidamente. Os grandes poderes normalmente começam a sua rápida queda por crises financeiras, em regra resultantes de um excesso de compromissos externos, da vontade de estar em toda a parte e de fazer tudo, sem ter em conta os custos, a que se junta uma tendência para uma vida de luxo da população em geral. O poder financeiro é um componente essencial das capacidades globais. Foram os dólares americanos, mais do que o seu poder militar, que permitiram a criação dos alicerces básicos do pólo americano durante a Guerra Fria, desde a NATO, ao Plano Marshall (base da UE), ao General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Fundo Monetário Internacional (FMI) ou ao Banco Mundial.

Hoje em dia a situação é justamente o oposto: o défice federal americano é um buraco gigantesco que cresce desde a guerra do Vietname, a balança comercial é muito negativa, os Estados Unidos vivem do crédito de todo o mundo, a começar na China. O antigo gigante é hoje incapaz de financiar qualquer projecto internacional de grande dimensão e a mais pequena crise obriga-o a bater à porta do reforço do endividamento externo, com pedidos de ajuda à China ou à Arábia. A ruína financeira dos Estados Unidos é já uma realidade, bem patente nas recentes medidas da Administração Obama – de repente, o défice federal, que antes se dizia não ter qualquer importância, passou a ser a única coisa importante na política. Do nada para o tudo, em poucas semanas – é esta a política actual.

Acresce a isto uma preocupante tendência dos projectos de defesa americanos caírem no fascínio das possibilidades técnicas, o que se traduz em custos exorbitantes. Todos os projectos de defesa importantes dos Estados Unidos nos últimos anos derraparam para custos muito superiores ao previsto, e/ou foram cancelados (como aconteceu com o FCS), ou obtiveram um produto final astronomicamente caro, que só os Estados Unidos podem comprar e em poucos exemplares. O F-22 acabou por ter um incrível custo unitário de 411 milhões de dólares, o F-35 vai em 115 milhões (e continua a somar), o MV-22 em 122 milhões, um destroyer moderno americano chega praticamente aos dois biliões, um submarino atómico aos mais de três. São custos imensos, que só os Estados Unidos podem suportar, devido a gastos com a defesa que representam mais do dobro dos europeus em termos de percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) (4,8 por cento nos Estados Unidos e uma média de dois por cento na UE). Um sistema de armas chinês, por exemplo, pode ter menor capacidade que o seu equivalente americano, mas custa cerca de quinze vezes menos.

Durante quanto mais tempo aguentará a economia americana o esforço que lhe é pedido? Os Estados Unidos são de longe quem mais gasta com a defesa, tendo a China, que vem em segundo lugar, um montante cinco vezes menor em termos absolutos e duas vezes menor em termos de percentagem do PIB. Poderá a economia americana sustentar este esforço nos próximos anos, numa altura em que se faz sentir uma pressão imensa para diminuir o défice federal?

O desgaste do poder financeiro americano, da sua imagem como modelo do mundo e da sua capacidade de liderança tem sido imenso nos últimos anos. Será ainda possível inverter a situação? Se sim, isso passará sem dúvida por mudanças drásticas nas políticas, coisa que a Administração Obama prometeu... mas não concretizou.

A Europa não está melhor. A queda relativa da sua economia e do seu poder militar foi mais forte que a americana nas duas últimas décadas e a situação financeira está igualmente à beira do desastre, com o recurso à ajuda externa de três estados do euro (Grécia, Irlanda e Portugal) e graves dificuldades em muitos outros, mesmo nos grandes (como a Espanha ou a Itália).

A Europa como um todo tornou-se um refém do chamado «modelo social europeu», que foi erguido no pós-guerra, numa altura de prosperidade e forte crescimento económico, com uma população muito mais jovem que a actual. Hoje em dia (2011) o crescimento económico europeu é reduzido, a população está cada vez mais velha e as despesas com o «modelo social» não param de crescer. O que é mais, a Europa nas últimas décadas caiu alegremente na voragem do endividamento, contraindo cada vez mais dívida para refinanciar a anterior e aguentar um «modelo social» não sustentável com os recursos próprios. Todos percebem que este não é um modelo com futuro, mas a verdade é que continua.

É cada vez mais complicado financiar o gigantesco Estado-providência europeu, caminhando todos os países no sentido de reduzir os custos, sem colocar em causa o modelo teórico – fazem o que podem para conter o insaciável monstro, mas o resultado prático é insuficiente. Os efeitos desta situação na economia e nas mentalidades são imensos, pois nas últimas décadas criou-se nas populações a ideia de que não é necessário o esforço individual, que o mérito não deve ser premiado, que todos são iguais e que a entidade colectiva estará sempre ali para assegurar as necessidades básicas. É exactamente o contrário dos valores de individualismo que fizeram a grandeza da Europa em tempos idos.

Tal como aconteceu com o modelo comunista há vinte anos, o Estado-providência está em crise aberta, mas as clientelas que vivem à sua sombra continuam a garantir que ele representa o essencial dos valores europeus e que é necessário «cerrar fileiras» para a sua defesa. Faz lembrar os tempos em que os comunistas diziam que eram necessárias meras reformas, mas que não se podia tocar no essencial – o resultado foi uma autodestruição rápida.

Os valores europeus são muito antigos, têm milhares de anos e não se identificam com os de um Estado-providência que só cresceu nos últimos cinquenta anos. Há um abismo entre os valores europeus da democracia e dos direitos do indivíduo, com cerca de quatro mil anos, e a realidade do colectivismo do Estado-providência, com escasso meio século.

O Estado-providência tornou-se um imenso factor de desvitalização da Europa, um sorvedouro de recursos gigantesco, que leva tudo e deixa cada vez menos. Os recursos que deviam ir para a investigação, para a cultura, para o reforço do papel da Europa no mundo, para o aumento da produtividade, passam a ser dirigidos para a manutenção artificial do nível de vida de uma população cada vez mais velha, mais doente e mais exigente quanto aos «direitos adquiridos». O resultado é uma imensa falta de recursos, uma queda brutal das despesas com a defesa (de 24 para 14 por cento do total mundial nos últimos vinte anos), um crescente endividamento, uma tensão contida a custo, que explode violentamente ao mais pequeno pretexto, uma incapacidade de assegurar a melhoria qualitativa ou o crescimento (se é que ainda se pode pensar nos dois em conjunto).

Talvez ainda mais importante, é visível que o projecto europeu perdeu o seu ímpeto depois da criação do euro e está hoje virado para uma estratégia de defesa do existente, sem ser capaz de se renovar e de se relançar. Mesmo as conquistas adquiridas são postas em causa, com o euro em crise e as fronteiras a fecharem-se – veja-se a recente decisão da Dinamarca, que restabeleceu o controlo das suas fronteiras. O peso relativo da Europa está em queda no mundo em todos os aspectos, seja a população (de 7,8 para 6,9 por cento), o PNB (de 29 por cento para 25 por cento), as forças armadas (de 11,6 por cento para 9,2 por cento) ou as despesas com a defesa (de 24 por cento para 14 por cento)4.

Há igualmente factores positivos que devem ser realçados na Europa. Os valores que serviram de alicerce ao edifício europeu continuam hoje mais vivos e atractivos do que nunca numa escala mundial, principalmente a crença de que o indivíduo é o centro da sociedade, que tudo gira à sua volta, que ele tem direitos inalienáveis e que estes devem ser protegidos e garantidos. Essa é a base da ideia democrática, de uma civilização de civismo e liberdade que foi a grande invenção europeia a nível mundial. Os grandes problemas da Europa surgiram quando estes valores milenares, que encontram a sua raiz na Antiguidade, se misturaram com as teorias colectivistas do Estado gigantesco, consagradas na segunda metade do século XX, criando uma sociedade de comodidade e facilidade. Foi uma sociedade que nasceu num período de forte crescimento económico, mas entrou em crise quando as condições que a geraram mudaram.

Um outro factor positivo da Europa é a sua aposta no soft power, na flexibilidade da sua aproximação ao mundo, na largueza de vistas que não quer reduzir tudo e todos a um modelo único de sociedade ou de valores, no cosmopolitismo, que a faz acreditar nos benefícios da diversidade. É esta aproximação peculiar e muito própria da Europa que tem sido o seu grande trunfo. Foi ela que lhe deu a capacidade de manter um nível anormalmente elevado de influência no mundo, numa altura de queda evidente do seu poder relativo económico e militar.

Será o velho continente capaz de renovar os seus valores milenares, de se libertar da ganga do pensamento colectivista, de resolver a sua crise financeira, de recriar numa nova base a UE e, a partir desse processo, de renascer da crise actual mais forte do que antes? É possível, mas longe de ser certo. É sobretudo algo em que é necessário acreditar e para o qual vale a pena procurar caminhos, pois a alternativa é o fim do sonho europeu e a continuação da lenta queda para o abismo, o que será o resultado inevitável da tentativa de financiar durante mais umas décadas um modelo sem futuro, sem glória, sem mito e sem valores. Querer prolongar o que não tem sustenta- bilidade ou futuro, só faz com que a queda seja aparatosa, traumática e difícil de recuperar. A renovação dos valores é hoje, mais do que nunca, o caminho para o renascer da Europa.

GIGANTES CEGOS – MUITA FORÇA, POUCO PODER

À luz destas considerações muito breves e resumidas já é possível entender um pouco melhor porque afirmei no começo que vivemos num mundo sem pólos. Os poderes emergentes ainda não são pólos e os antigos estão em queda, atravessam uma profunda crise de valores e conhecem uma imensa crise financeira, que os impede de financiar qualquer solução global mesmo que a tivessem, coisa que não acontece.

Os antigos poderes, em resumo, não têm a solução para os problemas actuais, e, mesmo que a tivessem, perderam a vontade de a aplicar ou a capacidade de a financiar. Talvez a venham a reconquistar, mas, por enquanto, é meramente um potencial.

Hoje em dia, infelizmente, os antigos pólos enfrentam de várias formas uma crise que é interna e se situa sobretudo no campo dos valores e modelos, agravada por uma derrapagem financeira que se agrava com o tempo. São gigantes cegos. Têm ainda um imenso poder militar, que herdaram de um passado glorioso, mas são incapazes de o usar de uma forma efectiva para criar uma hegemonia renovada, que seja a base de uma nova ordem internacional. Estão presos aos mitos e aos valores do passado, de uma sociedade industrial e colectivista, numa altura em que a primeira já não existe e o segundo não responde aos problemas actuais. O mundo mudou; as políticas ainda não. O grande travão para que isso aconteça são os valores herdados de uma sociedade industrial que desapareceu, mas deixou o seu lastro nas mentalidades e atitudes.

O que ficou escrito já é base suficiente para sustentar a ideia que vivemos num mundo apolar, pois os antigos pólos deixaram de ser capazes de estruturar soluções para os problemas do nosso tempo e os novos ainda não surgiram. Até agora, porém, só foi aflorada a rama do problema, só mencionei o primeiro, o mais fácil nível de análise, aquele a que chamei de equilíbrio clássico dos poderes. É altura de mencionar os outros níveis, bastante mais complexos e imprevisíveis.

AS «GUERRAS DO CAOS» E O SEU SIGNIFICADO

É normal dizer que o mundo mudou depois do 11 de Setembro e fazer essa mudança depender das chamadas «novas ameaças», à cabeça das quais se coloca normalmente o terrorismo transnacional. A afirmação em si não é errada; é simplesmente demasiado simplista.

Para entender melhor as mudanças posteriores ao 11 de Setembro convém examinar brevemente alguns dos principais conflitos do mundo actual. Comecemos pela convulsão no mundo árabe, que alguns chamam de «revolução democrática» e outros de «movimento fundamentalista», estando ambos errados. O que estes movimentos nacionais muito diversos têm em comum – seja no Egipto, Líbia, Barém ou Síria – é a sua extrema complexidade, com motivações muito variadas e actores muito diversos, que recorrem a uma ampla panóplia de meios, desde a contestação pacífica à guerra violenta. Têm igualmente em comum a sua interligação, a forma como todos eles se internacionalizam desde o primeiro momento, a ponto de os governos afectados acusarem sempre uma entidade externa de os ter provocado (seja a Al-Qaida, Israel ou o Irão). São movimentos típicos da nossa era: sem uma organização central que os controle ou organize, sem uma ideologia clara, sem valores assumidos, complexos, interligados, internacionalizados, com motivações múltiplas, tão depressa pacíficos como violentos, tanto civis como militares. Os valores que defendem são múltiplos, o que significa que os que afirmam que se trata de movimentos democráticos estão correctos, mas os que defendem que são movimentos fundamentalistas islâmicos estão igualmente correctos. São muito diferentes dos movimentos da Guerra Fria, que tinham uma organização estruturada, valores oficiais dominantes, métodos consagrados.

Vejamos outro caso: o México mergulhado na guerra civil intermitente, que provocou entre 10 a 13 mil mortos só no ano passado5, em lutas violentas que envolveram mais de 100 mil combatentes (civis e militares), ligados a dezenas de organizações. Trata-se de uma efectiva guerra civil, mais quente nuns períodos, mais tranquila noutros, que se trava mesmo às portas dos Estados Unidos, em cima da zona de fronteira. É uma situação muito diferente dos movimentos do mundo árabe, mas temos pontos em comum: movimentações civis e militares; muitos lados e não somente dois; valores difusos; motivações muito variadas (estão envolvidos cartéis de drogas, mas igualmente redes de emigração clandestina, movimentos regionalistas, etc.); internacionalização desde o primeiro momento (com uma intervenção muito activa dos Estados Unidos, tanto do Governo como de organizações criminosas americanas); uso por alguns de uma violência extrema e sem regras, onde actos terroristas que visam criar o pânico se misturam com combates convencionais e acções de protesto pacífico. É um mesmo padrão: multiplicação dos actores, dos valores, das motivações, numa acção confusa e caótica que decorre principalmente em zona urbana, de uma extrema violência e com o uso de todo o tipo de tácticas por civis e militares.

Examinemos ainda um terceiro caso: a situação no Sudão e no Corno de África, um imenso caos, com estados desfeitos, milhões de mortos (só no Sudão, para cima de três milhões na última década), genocídios e crimes de guerra em larga escala, renascimento da pirataria marítima, multidões imensas de refugiados, um cenário de horror como raras vezes se registou. Para ter uma ideia da dimensão imensa desta catástrofe humanitária basta referir que só na zona do Darfur está presente a mais numerosa missão da ONU (27 mil membros). É uma guerra muito vasta e variada, que se prolonga há dezenas de anos (pelo menos desde 1974), abarca toda a região do Baixo Nilo ao Corno de África, envolvendo vários estados (Chade, Sudão, Etiópia, Somália, Eritreia entre outros). Este rosário de conflitos já provocou o colapso de três estados e o caos numa zona que corresponde ao território da UE.

O que caracteriza este cacho de conflitos é a sua extrema complexidade, violência numa escala inaudita, envolvimento de dezenas de agentes locais e internacionais (Líbia, ex-URSS na primeira fase; Estados Unidos, UE, NATO, China, Índia, União Africana, ONU, mais recentemente), utilização de todos os métodos e tácticas de acção, desde combates convencionais com centenas de carros blindados, a acções terroristas e a manifestações pacíficas, tudo misturado numa acção complexa e muito diversificada. O resultado de uma guerra imensa (ou de várias, encadeadas umas nas outras) que se prolonga há décadas é o caos numa imensa zona de África, uma anarquia e confusão como a Europa não conhece desde a Guerra dos Trinta Anos.

São três exemplos de conflitos do nosso tempo, em três continentes e em contextos muito diferentes. Outros se podiam citar, para concluir que, apesar da sua imensa diferença, têm vários aspectos em comum. Em primeiro lugar, é a grande desordem: não há dois lados, mas muitos, com dezenas de agentes e motivações. Em segundo lugar, é o colapso total ou parcial dos estados das regiões afectadas: desaparece o poder central capaz de criar a ordem, seja ela democrática ou não, e instala-se o caos, que não tarda a afectar a população civil, tendendo a provocar imensas catástrofes humanitárias. Em terceiro lugar, é a internacionalização imediata, com o envolvimento tanto de estados como dos mais diversos tipos de organizações transnacionais, desde as intergovernamentais, às humanitárias, grupos criminosos, empresas e outras. Em quarto lugar, é a grande diversidade dos métodos e tácticas usadas, que vão desde o protesto pacífico aos mais violentos actos terroristas, passando por combates entre forças militares convencionais, acções de guerrilha, massacres e genocídios em diversa escala. Em quinto lugar, é a multiplicidade de valores, ideologias e doutrinas em confronto, sem que seja possível distinguir sequer os dominantes na maior parte dos casos. Em sexto lugar, decorrem essencialmente num contexto urbano, normalmente em zonas degradadas. São estes os conflitos do nosso tempo, muito diferentes do passado recente.

É muito difícil classificar estes conflitos, em particular os dois últimos. Eles não são «guerras insurreccionais», ou «guerras de guerrilhas» ou sequer «conflitos irregulares», embora tenham aspectos de todos eles. Penso que é necessária uma nova classificação e que a mais apropriada é a de «conflitos do caos», conflitos que tendem a mergulhar as amplas zonas afectadas no caos, com o colapso do Estado e da autoridade, degenerando alguns deles em catástrofes humanitárias imensas (como no Sudão).

Em todos os casos assistimos a um colapso ou importante enfraquecimento dos estados das regiões afectadas, com um crescimento do poder paralelo das organizações não estatais, sejam ou não legais. Assistimos igualmente a uma rápida transferência das lealdades das populações afectadas, que tendem a trocar o enquadramento nacional como principal referência normativa, por outras fidelidades, sejam elas os gangs, ideologias, religiões ou, pura e simplesmente, a necessidade de sobreviver. O instinto de sobrevivência passa, aliás, a ser a principal motivação da acção de uma grande parte das populações ao fim de algum tempo. Estes conflitos tendem a produzir milhões de refugiados, pelo simples motivo que o colapso ou enfraquecimento dos estados traz consigo a crise dos sistemas de sustentação da vida.

Estamos muito longe dos conflitos típicos da Guerra Fria, onde havia somente dois lados, onde os valores dominantes eram claros, onde havia organizações fáceis de identificar, onde as tácticas eram previsíveis e as regras conhecidas. Os conflitos actuais reflectem um outro mundo, com a diluição de valores e fidelidades, com o enfraquecimento do enquadramento estatal, com o caos e a anarquia a instalarem-se, com acções muito diversas que envolvem civis e militares. Estas são as reais «novas ameaças» e o terrorismo transnacional nem sequer é uma delas, porque não passa de uma táctica usada por muitas entidades – uma táctica não é uma ameaça; quem a usa é que pode ser.

A dificuldade em actuar nestes conflitos é que eles não se resolvem pelo método normal de esmagar militarmente um dos muitos lados, embora a solução possa passar por aí em certas alturas. A única solução duradoura para conflitos deste tipo é a reconstrução dos estados destruídos ou muito enfraquecidos, a reconstrução dos sistemas de sustentação da vida das populações postos em causa. Basta dizer isto para entender que essa solução só se alcança com uma «abordagem total, onde o nível dominante é o político. A guerra já não é a «continuação da política por outros meios», na definição clássica; a guerra é um componente da política, ou, para ser mais exacto, a guerra tende a desaparecer num sentido clássico, para dar lugar a uma forma peculiar de conflituosidade violenta, que pode alcançar graus inimagináveis no passado recente.

OS NOVOS DESAFIOS

Tudo o que foi referido anteriormente não passa de uma primeira abordagem, uma aproximação ao verdadeiro problema de fundo do momento presente. Vivemos hoje os primeiros tempos de uma longa transição entre modelos de crescimento e civilizações, um movimento de longo prazo que se prolongará por décadas, possivelmente por todo o século XXI. Sem entrar na explicação completa da afirmação anterior, o que me parece prematuro, gostaria de referir alguns grandes desafios que se colocam de imediato. Sigo esta abordagem porque os desafios são já visíveis e a maior parte das pessoas entende-os, o que ainda não acontece com a lógica do processo de transição de longo prazo.

Um primeiro desafio tem a ver com a crescente escassez de recursos, não de forma generalizada, mas em termos pontuais. Há recursos importantes que, devido ao imenso crescimento da procura, tendem a aumentar de preço num movimento de longo prazo e podem mesmo vir a escassear, independentemente do preço. Um caso óbvio é o petróleo, com reservas identificadas que dão para cerca de cinquenta anos do nível de consumo actual, durante os quais se deverá registar uma tendência para o aumento do preço. O preço do crude, como acontece com tudo, sofre oscilações, com subidas e descidas por vezes muito intensas, mas a tendência geral de longo prazo é ascendente. Um outro caso, são os alimentos vegetais, com os principais a aumentarem muito de preço nos últimos tempos, devido à pressão da procura. No caso de alguns alimentos em particular, como o peixe, estamos mesmo perante situações regionais de rotura, com a ameaça de esgotamento de importantes bancos piscícolas, devido à exploração mal regulada e ainda pior controlada das últimas décadas. Outro caso é a água, escassa em amplas zonas do planeta, onde se tornou uma das principais causas de conflito.

A tendência de longo prazo para a escassez de certos recursos, vai traduzir-se num aumento da conflitualidade e da rivalidade entre grandes e pequenos poderes. Quando está em causa algo tão vital como o abastecimento de água, por exemplo, as sociedades afectadas são capazes dos maiores excessos e radicalismos para o garantirem. Mesmo hoje, quando o processo ainda está no começo, só é possível entender as políticas de certos poderes para o Médio Oriente ou para o Afeganistão, por exemplo, à luz de uma estratégia da energia de longo prazo, que visa garantir o acesso às fontes não renováveis nas próximas décadas. As rivalidades para a repartição dos recursos vão acentuar-se nos próximos tempos, muito em particular por parte dos poderes emergentes, que representam a principal pressão para o aumento da procura.

Outro grande desafio é ainda maior que o anterior: as crises provocadas pela ruptura ou graves transtornos nos delicados equilíbrios ecológicos. Hoje em dia, quando o processo ainda está no começo, fenómenos como a desertificação, a destruição das espécies vegetais ou animais, a desflorestação e outros afectam biliões de indivíduos e amplas regiões do planeta. Na realidade elas são a causa oculta da maior parte dos conflitos que surgem como políticos ou ideológicos. É o caso, para dar só um exemplo, do Sudão ou do Chade. Estes fenómenos traduzem-se, nomeadamente, na deslocação das populações em grande número ou na tendência para o gigantismo das cidades em África, criando problemas insolúveis. Como as zonas mais afectadas pelas crises ecológicas são as mais pobres e as que conhecem uma maior pressão demográfica, isso significa que amplas zonas do planeta correm o risco de mergulhar no caos, em situações onde a sociedade organizada e centralizada deixa de funcionar e onde a principal preocupação passa a ser a sobrevivência.

Um terceiro grande desafio é igualmente gigantesco: a mudança climática global. É um assunto muito polémico, mas hoje a esmagadora maioria dos cientistas e especialistas reconhece a sua realidade. As opiniões dividem-se entre os que pensam que até ao final do século se vai assistir a um aumento da temperatura média da ordem dos dois graus, o que é muito grave mas suportável, e os que falam em quatro graus ou mais, o que seria uma catástrofe global. É difícil visualizar hoje as consequências imensas deste fenómeno nas relações internacionais: que acontecerá quando o clima mudar em amplas zonas do planeta? Ou quando o nível das águas subir, por pouco que seja? Ou quando o habitat das espécies vegetais e animais se alterar?

Uma das consequências das tendências anteriores é que milhares de espécies animais e vegetais estão ameaçadas de extinção, enquanto centenas desapareceram nas últimas décadas. Em contrapartida, surgem novas doenças e pandemias, que ainda não alcançaram a escala de uma catástrofe de grandes proporções, várias vezes prevista por grupos de cientistas (basta recordar os muitos congressos realizados à volta da gripe A), mas que permanecem como uma ameaça.

Estes são os grandes desafios do nosso tempo, sintomas do fenómeno mais geral da tendência para o esgotamento de um modelo de desenvolvimento secular. São todos processos que ainda estão no começo, que só deram os primeiros passos, apesar de provocarem já abalos de tal ordem que pode parecer o contrário. Eles vão-se acentuar nos próximos anos e serão os problemas centrais das relações internacionais, que se traduzem nomeadamente num aumento da rivalidade entre os poderes e num crescimento das zonas das «guerras do caos», onde a ordem central desapareceu ou está muito fragilizada.

Será à volta da resposta a estes desafios emergentes que a ordem futura se irá construir, que o(s) pólo(s) do futuro sistema internacional irá (irão) nascer. A mudança será de grande envergadura num processo que ainda só deu os primeiros passos, a ponto de a esmagadora maioria dos observadores não ter entendido que entramos já numa nova era, muito diferente do passado.

Onde estão os futuros pólos e que forma vão revestir? É impossível dizer de forma exacta. Como já referi o problema central de momento são os valores e as teorias que os suportam. A sociedade actual ainda vive ligada aos valores políticos e aos ideais da era industrial, que já passou, mas deixou o seu pesado lastro nas mentalidades e nas ideologias. O principal motivo por que as ideologias deixarão de despertar grandes paixões, é que no essencial continuam ligadas aos problemas do passado e não aos do futuro, pelo que as pessoas se afastam delas e procuram novos enquadramentos e novas lideranças.

Os futuros pólos irão começar o processo de edificação por uma profunda revisão dos valores, que é a base para encontrar as soluções para os grandes desafios emergentes. Como todos os desafios têm uma dimensão global, é possível que os futuros pólos não sejam estados no sentido tradicional do termo, mas sim entidades transnacionais, como a União Europeia, ou as uniões regionais de África ou da América. Infelizmente, tudo indica igualmente que a transição será um processo particularmente violento e traumático, com uma conflitualidade padrão muito diferente do passado. Tendem a desaparecer os conflitos «organizados», com dois lados, com sistemas de valores claros, com regras aceites e território fixo; tendem a aumentar as «guerras do caos», com muitos lados, sem objectivos ou sistemas de valores claros, sem território fixo, com o recurso sistemático a métodos e tácticas de grande violência, como o terrorismo contra as populações civis ou o uso de armas de destruição em larga escala.

Tudo está em aberto neste desconcertante mundo novo onde damos os primeiros passos. Estamos a escrever as primeiras páginas de um livro em branco, com desafios muito diferentes do passado recente. Este é o grande problema; esta é a grande oportunidade.

NOTAS

1 TELO, António – «Que visão para a defesa?». In Nação e Defesa. N.º 124, 2009, pp. 167-203. [ Links ]

2 Vamos tomar como referência da Guerra Fria o ano de 1990, que corresponde ao seu final. Os números e índices citados são todos obtidos pelo autor a partir da informação de base contida em The Military Balance 1990-1991 (Londres: IISS, 1990) e a mesma publicação de 2010-2011.

3 No caso da NATO são considerados os 15 estados da organização em 1990 (sem os Estados Unidos) e os mesmos estados em 2010, de modo a ser possível uma comparação. No caso do Pacto de Varsóvia, são considerados os estados componentes em 1990, mas em 2010 não se contabiliza obviamente a RDA, na medida em que foi absorvida pela Alemanha, incluída na NATO. Significa isto que embora os blocos comparados sejam semelhantes, há que levar em conta que a RDA deixou de ser contabilizada no ex-Pacto, na medida em que desapareceu enquanto estado. Em contrapartida, um Estado como a Polónia, que integra a NATO em 2011, é incluído nos países do ex-Pacto, de modo a serem possíveis comparações.

4 Em qualquer dos casos estamos a comparar o peso relativo mundial nos anos de 1990 e 2011 dos estados da NATO na sua composição de 1990, com a exclusão dos Estados Unidos.

5 MOUSSET, Alain – Le Mexique. Paris: puf, 2010; [ Links ] BRANDS, Hal – Mexico’s Narco-Insurgency and US Counterdrug Policy. Carlisle: Strategic Studies Institute, 2009; GRAYSON, George – La Familia Drug Cartel: Implications for US-Mexican Security. Carlisle: Strategic Studies Institute, 2010. [ Links ]