Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Economia Global e Gestão

versão impressa ISSN 0873-7444

Economia Global e Gestão v.14 n.3 Lisboa dez. 2009

Três axiomas da economia ecológica

Henrique Schwarz*

RESUMO: Faz-se uma reflexão sobre três grandes axiomas da economia ecológica: que o capital «natural» é o factor originário da produção dos bens e o sumidouro dos resíduos da economia; que as relações entre o capital natural e o capital «produzido» são basicamente de complementaridade; que os recursos naturais são escassos, funcionando como «factores restritivos» da acumulação do capital. Investiga-se aquilo que a economia tem dito sobre estes axiomas. A conclusão é que eles estão numa linha de continuidade com o conceito fisiocrata de «produto líquido» e as teses da economia política clássica sobre a terra como factor de produção e o advento do «estado estacionário». Pelo contrário, estão em contraste com os fundamentos do modelo neoclássico, que retém apenas o trabalho e o capital «produzido» como argumentos perfeitamente substituíveis da função macroeconómica de produção. Modelos recentes da ciência económica (a teoria endógena do crescimento e as teses sobre o conhecimento e a inovação) anulam o quadro conceptual ortodoxo, quando introduzem o conceito de rendimentos crescentes da informação. Permanecem, contudo, antropocêntricos e mudos sobre as restrições ambientais do crescimento. Devem ser estudados dois tipos de ciclos essenciais: dos rendimentos crescentes da informação e da exploração a custos crescentes dos recursos materiais e da energia. Estes ciclos contraditórios geram pressões enormes sobre o ambiente, o que convida a políticas novas de gestão e regulação da economia, se quisermos evitar o colapso.

Palavras-chave: Complementaridade, Substituição, Funções de Produção, Estado Estacionário, Sustentabilidade

TITLE: Three Axioms of Ecological Economics

ABSTRACT: Three axioms of ecological economics are discussed: that natural capital is the originating factor for the production of goods and the sink of the wastes of the economy; that the relationships between natural capital and man made capital are basically complementary; that

Key words: Complementarity, Substitutability, Production Functions, Stationary State, Sustainability

Do ponto de vista da economia ecológica, a análise dos processos de produção e de crescimento económico assenta em três axiomas fundamentais, que se interligam num quadro conceptual dotado de uma elevada coerência interna. O primeiro axioma diz-nos que o ambiente ou capital «natural»[1]é o factor originário da produção dos bens e serviços e o sumidouro dos resíduos do funcionamento da economia. O segundo axioma sustenta que as relações entre o capital natural e o capital «produzido»[2]são basicamente de complementaridade e só marginalmente são de substituição ou de rivalidade. O terceiro axioma é que os recursos naturais são escassos, o que significa que actuam como «factores restritivos»[3]da acumulação do capital e do crescimento do produto.

Os três axiomas têm a sua matriz no conceito de «produto líquido» da agricultura, como o definiram os autores fisiocratas, e nas teses da escola clássica inglesa de economia política, sobre o papel exercido pelo factor de produção «terra»[4], ao lado dos factores capital «produzido» e trabalho, na formação da riqueza das nações. Tanto a noção fisiocrática do «produto líquido», como a argumentação dos economistas clássicos sobre o contributo produtivo da terra vieram, porém, a desaparecer do terreno das preocupações teóricas da economia ortodoxa[5], com o triunfo de uma nova concepção da economia, que foi primeiramente defendida pela escola marginalista, depois pelos analistas do equilíbrio económico geral e sistematizada, mais recentemente, pelo que se convencionou apelidar de síntese neoclássica. O processo económico passou a ser representado, desde então, como um sistema isolado, que não troca materiais ou energia com o meio exterior e dentro do qual circulam valores de troca abstractos, factores e produtos abstraídos da sua dimensão física. Na admirável expressão de Jevons (1871), a economia convertia-se numa «mecânica da utilidade e do interesse individual» e Edgeworth (1887) viria mais tarde a acrescentar que ela podia ser entendida como uma espécie de «psíquica matemática».

AXIOMA 1: O AMBIENTE É O FACTOR DE PRODUÇÃO ORIGINÁRIO

«O trabalho é o pai e a natureza a mãe da riqueza».

Petty W. (1899)[6]

A ideia fundamental contida no axioma de que o ambiente é o factor de produção originário é a da conexão da economia humana com os sistemas naturais, no quadro de uma estrutura hierárquica em que os níveis superiores controlam os que se encontram mais abaixo. A economia é vista como um sistema aberto, embutido na sociedade e no ambiente natural, que depende para o seu funcionamento e evolução da existência não só de um quadro organizacional, como de fluxos permanentes de materiais, de energia e de informação: matérias-primas, combustíveis fósseis, água, ar, etc., são por ela capturados, depois transformados em bens e serviços aptos a satisfazerem as necessidades humanas e, por fim, devolvidos à origem na forma de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. O processo obedece a princípios organizadores, a desígnios e estratégias que são fixados pelo próprio homem .

Esta concepção da economia não tem nada de original, não postula nada de radicalmente novo, do ponto de vista do pensamento económico: basta, na realidade, lembrarmo-nos de que para os economistas da escola clássica o factor «terra» fazia parte da tríade dos argumentos da função macroeconómica de produção e também que aquele mesmo factor participava da noção de «produto líquido» da agricultura, tal como a enunciaram os economistas fisiocratas, que geralmente se considera a primeira escola científica de economia. Christensen (2007, p.102), um economista ecológico, num texto sobre os fundamentos filosóficos do conceito fisiocrático de «produto líquido» da agricultura, enquanto subsídio natural ou contributo gratuito da Natureza à economia, conclui efectivamente que «a percepção fundamental dos fisiocratas é a de que as plantas são os únicos produtores de substância energética para os restantes organismos da Natureza, os quais dependem da grande circulação dos materiais químicos que se movem da terra para as plantas e para os animais e de novo para ela, onde esses elementos são processados e preparados para voltarem a ser utilizados pelas plantas».

Para a teoria fisiocrática, o «produto líquido» da agricultura possui a característica singular de resultar da capacidade reprodutiva da Natureza, sendo ele apropriado pela classe dos agricultores, dado que ao fixarem o preço dos bens alimentares, os proprietários da terra levam em conta não só o custo da mão-de-obra que empregam, como também o próprio contributo produtivo gratuito do solo, beneficiando assim de um «rendimento não ganho».

Quesnay (1985) explicava, assim, a noção fisiocrática de «produto líquido», mas não se esquecia de sublinhar o papel do factor trabalho, enquanto «máquina» de converter matérias-primas em produtos acabados, para, por fim, descrever o percurso do «produto líquido» no seio da economia, pondo em destaque o modo como se processa a sua circulação da classe dos proprietários agrícolas para as classes dos comerciantes e dos industriais.

A teoria da produção e do crescimento económico de Smith (1909) retoma as ideias dos autores fisiocratas sobre a produtividade da terra, às quais acrescenta um segundo factor de ganhos de produtividade, que resulta do processo da divisão social do trabalho. Ele reconhece expressamente o contributo dado pela terra e pelos recursos ecológicos na criação de riqueza material. Fá-lo quando, por um lado, argumenta que a agricultura é mais produtiva do que a indústria, porque nela concorrem dois factores de produção (a terra e o trabalho), ao passo que a indústria utiliza apenas um único factor (o trabalho). E quando, por outro lado, divide o stock total de capital em duas categorias de bens fisicamente complementares: o capital fixo, formado pelas máquinas, pelos equipamentos e pelas infra-estruturas, e o capital circulante, que abrange os bens alimentares, as rações para o gado, as matérias-primas industriais ou seja o conjunto dos produtos da terra.

O papel contributivo do factor de produção terra é também enfatizado e valorizado por Malthus (1963) e por Ricardo (1965), se bem que tanto um, como o outro, lhe atribuam propriedades especiais, que colidem com aspectos fundamentais da doutrina fisiocrática. Ambos defendem, com efeito, que é a noção de escassez e não de generosidade da Natureza que deve estar associada àquele factor[7] , uma tese que está, por exemplo, implícita na relação estabelecida por Malthus entre o crescimento exponencial da população e o crescimento linear da produção dos meios de subsistência, mas que podemos também identificar na teoria ricardiana da renda diferencial.

Para Malthus, a tendência natural da população é para crescer em «progressão geométrica», ao passo que os meios de subsistência não podem aumentar a um ritmo mais rápido daquele que resulta da «progressão aritmética»: o seu argumento principal para dar conta desta assimetria de taxas de crescimento é que os acréscimos da produção agrícola vão sendo gradualmente menores com a entrada em exploração de novas superfícies cultivadas, em virtude da menor fertilidade dos solos marginais.

Na sua teoria da renda fundiária, Ricardo recorre ao mesmo argumento da fertilidade decrescente dos solos agrícolas e acrescenta que, embora a terra não seja o único agente da Natureza com capacidade produtiva, uma propriedade que ele atribuía aos seus «poderes originários e indestrutíveis», ela é, contudo, na prática, o único agente, cujo produto pode ser apropriado pelo homem e que, por conseguinte, faculta uma renda[8].

Marx (1969) viria mais tarde a defender uma ideia semelhante, com o argumento de que, a par do trabalho, a terra é uma «fonte dos valores de uso que ele produz», se bem que esclarecesse que ela não desempenha qualquer papel na criação do valor de troca dos bens, cuja medida universal é, do seu ponto de vista, a quantidade de trabalho socialmente necessária ao seu fabrico.

Com a revolução neoclássica, a abordagem de toda esta questão veio a sofrer uma completa inversão de perspectiva. Um elemento chave da teoria neoclássica do crescimento económico, tal como Solow (1956) a enunciou é, com efeito, a função agregada de produção de Cobb-Douglas[9](1928), em que o produto (Y) depende dos níveis do capital «produzido» (K) e do trabalho (L), cujos expoentes são 1-ß e ß, e em que A é o factor residual:

Y = At K1-ß Lß

sujeito às condições de Y≥0, A>0, K≥0 e L≥0

A omissão do capital natural como um factor de produção autónomo era a consequência lógica de uma concepção nova da economia, que a representa como um fluxo circular de valor de troca abstracto entre produtores e consumidores, destituído de qualquer base fisiológica. Esta nova concepção da economia não concede à Natureza nenhum papel na criação de valor e, por conseguinte, declara que não lhe cabe nenhuma parte no rendimento: o valor dos recursos naturais e dos serviços ecológicos é apenas contabilizado pelo seu custo de aquisição, medido com base nas quantidades de capital «produzido» e de trabalho que são investidos nos processos da produção. O grande postulado da teoria neoclássica é, de facto, que os bens e serviços do ambiente são factores livres ou gratuitos, uma característica que os converte em elementos exógenos à economia.

Quanto a nós, um argumento deste género perde, no entanto, uma parte importante da sua força, quando se reconhece que, ao contrário dos serviços ambientais, a globalidade dos recursos naturais já há muito deixou de ser formada por bens livres ou gratuitos, dado terem vindo a assumir, ao longo do tempo, o estatuto de mercadorias. É, sem qualquer dúvida, bastante curioso o manto de silêncio que os economistas neoclássicos lançaram sobre o papel contributivo dos recursos ecológicos, até porque que muitos deles estavam longe de ignorar a importância dos materiais e da energia na actividade económica. O ensaio de Jevons (1865) sobre a problemática do esgotamento das jazidas de carvão britânicas constitui, aliás, uma boa ilustração desta realidade e a questão importante que se coloca consiste em saber por que motivo ele não incluiu a questão da exploração intertemporal dos recursos naturais exauríveis na sua elaboração da teoria neoclássica.

Os recursos naturais também não figuram na função de produção de Cobb-Douglas ou no modelo neoclássico do crescimento económico e nem sequer se pode dizer que estão neles implícitos, a coberto do chamado «factor residual». De facto, no modelo neoclássico, o produto económico (Y) não é mais do que o resultado da soma de dois termos: o primeiro é a média ponderada do stock capital «produzido» (K) e da força de trabalho (L), isto é aquilo que é possível quantificar; o segundo é o «factor residual» (A), a parte da produção que não é explicada por aqueles dois factores e que sabemos poder atingir valores da ordem de 50% a 80%. O resíduo é, nesta ordem de ideias, simplesmente a medida da nossa ignorância, quando procuramos explicar a «produtividade total» dos factores de produção na criação da riqueza e não pode ser logicamente assimilado aos recursos naturais. Aliás, Solow (1995) e a economia neoclássica resolveram esta questão, identificando, na prática, o factor residual com o progresso técnico. Mas, não se limitaram a proceder a esta identificação, como também argumentaram que o papel do progresso técnico no crescimento económico é similar ao da produtividade do trabalho, o que implica que o factor residual nada tem a ver com qualquer papel que a Natureza possa ter na produção dos bens e serviços.

O modelo neoclássico do crescimento económico integra unicamente o stock do capital «produzido» e a força de trabalho, reconhecendo somente estes dois factores de produção e dele excluindo os recursos ecológicos, assim como a tecnologia, por a entender como uma variável exógena à economia, no sentido de que o seu nível é fixado fora dela.

A nova teoria do crescimento económico endógeno, cujo modelo fundador se deve a Romer (1990), não veio alterar o sentido profundo da argumentação desenvolvida pelos economistas neoclássicos. Romer acaba por seguir as teses de Solow, no que respeita à não inclusão dos recursos naturais na função agregada de produção, acolhendo também o dogma de que a Natureza não contribui para o crescimento económico. Para ele, qualquer aumento do produto que não seja explicado por acréscimos do factor trabalho ou do capital «produzido» só pode resultar de um terceiro factor produtivo criado pelo próprio homem, que se convencionou designar por tecnologia.

Estamos, portanto, face a uma função macroeconómica de produção em que o produto (Y) depende do nível do «capital compósito» (K) e em que A expressa o efeito da tecnologia:

Y = A.K

O termo K integra três grandes fontes de criação da riqueza material, desde há muito identificadas, mas que a teoria do crescimento económico endógeno veio pela primeira vez formalizar. Em primeiro lugar, o capital «produzido», público e privado, representado pelos instrumentos de trabalho e pelas infra-estruturas técnicas: ele é um factor de produção, na medida em que o investimento está na origem do crescimento económico, não só de uma forma directa, como através dos seus efeitos sobre o progresso técnico, graças à acção de externalidades tecnológicas. Em segundo lugar, as aptidões e as capacidades dos indivíduos, que constituem o «capital humano» e representam o stock de conhecimentos incorporados no homem. Por último, as normas e as instituições sociais, englobadas na expressão «capital social».

Tanto Solow, como Romer, entendem que a tecnologia é o factor-chave do crescimento económico, embora o primeiro lhe atribua o estatuto de variável exógena à economia, na dependência de uma actividade dispendiosa que é a «investigação e desenvolvimento», ao passo que o segundo a «endogeneiza», com o argumento de que ela se incorpora no capital «produzido», no capital humano e no capital social.

AXIOMA 2: AS RELAÇÕES ENTRE O CAPITAL NATURAL E O CAPITAL «PRODUZIDO» SÃO BASICAMENTE DE COMPLEMENTARIDADE

«Existe uma diferença entre a terra e os outros agentes de produção no sentido de que, do ponto de vista social, ela produz um excedente permanente, ao passo que as coisas perecíveis fabricadas pelo homem não».

Alfred Marshall (1920)[10]

O pensamento económico convencional e, em especial, a teoria neoclássica fazem abstracção dos recursos do ambiente, como factores de produção, não só porque não os entendem como bens económicos, mas também porque partem do princípio de que as relações entre o capital natural e o capital «produzido» são fundamentalmente de substituição.

Os tipos de relações que existem entre os bens produzidos e os factores de produção têm sido uma das questões mais debatidas pelos economistas desde que Hicks (1932) introduziu na reflexão económica os conceitos de complementaridade e de substituição, com o objectivo específico de determinar as variações da parte do rendimento que cabe a cada um dos factores de produção, em função das variações de preços e quantidades. A definição corrente dos dois termos é a seguinte: para cada nível fixo de produção, dois factores são complementares, quando o aumento do preço de um deles reduz a sua utilização na função de produção, assim como a utilização do outro factor; eles são substitutos quando o aumento do preço de um deles reduz a sua utilização, mas aumenta a do outro factor.

É óbvio que numa função de produção constituída por apenas dois factores, eles são por definição substitutos um do outro. Se assim não fosse, o aumento do preço de um acabaria por reduzir a quantidade utilizada de ambos, embora o produto se mantivesse constante, o que seria obviamente uma impossibilidade. Não constitui, pois, uma surpresa o pressuposto de uma substituibilidade perfeita entre os factores de produção na função de Cobb-Douglas, a qual se exprime na forma de uma «elasticidade de substituição» igual à unidade para os dois factores de produção considerados, o capital «produzido» e o trabalho.

A substituibilidade dos factores de produção garante duas coisas: primeiro, que para um determinado nível tecnológico existem várias combinações possíveis de factores no fabrico de uma certa quantidade de um bem; segundo, que a eventual escassez de um dos factores nunca poderá pôr em causa o crescimento do produto, dado que o seu contributo será sempre assumido por outro ou outros factores. É precisamente o que acontece no quadro da teoria económica neoclássica em que, como vimos, as relações entre os factores de produção retidos (trabalho e capital «produzido») são, por definição, de substituição e em que, por conseguinte, a questão habitualmente abordada é a da determinação das elasticidades de substituição entre eles, tendo em conta as variações dos correspondentes custos: um aumento do custo da mão-de-obra gera pressões no sentido da mecanização e da automatização dos processos de fabrico; inversamente, o aumento do custo do capital «produzido» favorece a sua substituição por trabalho humano[11].

A economia neoclássica persiste em apoiar-se no postulado da substituibilidade dos factores de produção em relação aos preços, mesmo quando aceita incluir nas funções de produção o conjunto dos recursos ecológicos. A variante da função de produção de Cobb-Douglas, que explicitamente incorpora o capital natural, escreve-se da seguinte maneira[12]:

Q = Ka1 Ra2 La3

sendo Q o produto, K o stock de capital «produzido», R o fluxo dos recursos naturais e L a mão-de-obra e em que a1 + a2 + a3 = 1 e ai > 0.

Se mantivermos constante a força de trabalho (Lo), poderemos obter uma quantidade qualquer de produto (Qo), desde que o fluxo dos recursos naturais satisfaça a seguinte condição:

Ra2 = Qo/Ka1 Loa3

Resulta desta condição que o fluxo R dos recursos naturais pode ser tão pequeno quanto se quiser, desde que o capital «produzido» K ou a força de trabalho Lo, sejam suficientemente grandes. É, pois possível, em teoria, obter-se, no mínimo, um fluxo anual constante de produção, utilizando uma quantidade que até pode ser desprezável de recursos naturais (desde que R > 0): para este efeito, basta decompor o fluxo R numa série infinita R = ΣRi, com R  0, utilizar Ri no ano i e aumentar todos os anos de uma maneira compensatória a quantidade de capital «produzido» K. Nesta hipótese, a regra da constância do stock agregado de capital não é violada, o que é uma condição de sustentabilidade económica.

0, utilizar Ri no ano i e aumentar todos os anos de uma maneira compensatória a quantidade de capital «produzido» K. Nesta hipótese, a regra da constância do stock agregado de capital não é violada, o que é uma condição de sustentabilidade económica.

A argumentação dos economistas neoclássicos no que se refere às possibilidades de substituição entre o capital natural e o capital «produzido» traduz a sua propensão para ignorar a dependência em que o processo de acumulação do capital e o crescimento da economia se encontram da disponibilidade de recursos naturais, ao mesmo tempo que sobrevaloriza a importância e a autonomia do trabalho humano.

A economia neoclássica preocupa-se, sobretudo, com a questão do não declínio do capital total, representado pela soma do capital natural e do capital «produzido», cuja composição ou conteúdo entende, porém, ser indiferente, tanto do ponto de vista teórico, como prático. Nela se define o conceito de capital numa perspectiva que Hicks (1973) designou como «fundista», por o entender como um fundo agregado de valor, uma quantidade de dinheiro, em oposição à abordagem «materialista», que o considera como um conjunto diversificado de activos, nem sempre substituíveis entre si e, as mais das vezes, complementares uns dos outros.

Pearce et al. (1989) dizem-nos que, pelo facto de assumir a premissa da existência de possibilidades largas de substituição entre os factores de produção, a concepção fundista do capital se insere numa linha dita de sustentabilidade económica «fraca», no sentido de que neste caso é indiferente ao cumprimento da regra da constância do stock de capital[13]o modo como ele é, na prática, transmitido às gerações futuras.

A «regra de poupança» de Solow-Hartwick (1986) é a melhor ilustração de como se pode garantir um stock de capital constante ao longo do tempo, na acepção fundista deste termo. Ela mostra-nos que, se investirmos as rendas derivadas da gestão eficiente intertemporal de recursos naturais esgotáveis em capital reprodutível[14], o stock total de capital e o produto poderão ser mantidos à perpetuidade.

A ilustração numérica do Quadro que apresentamos é uma demonstração desta possibilidade. Nele considera-se o caso de um agente económico que, no início de um determinado período (ano 1), é proprietário de uma mina, cujas reservas totais estão estimadas em 100 000 toneladas e é, ao mesmo tempo, titular de um depósito bancário, no montante de 1 000 000 unidades monetárias (u.m.). O seu rendimento anual provém da venda de licenças de extracção de minério da mina e dos juros do seu depósito. A taxa de juro anual é de 5%.

QUADRO [15] - Um caso de stock total de capital constante

| Ano | Renda unitária (u.m.) | Extracção (ton.) | Reservas remanescentes | Banco | Mina | Stock de capital |

| 1 | 1 | 10 900,00 | 100 000,00 | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 |

| 2 | 1 0500 | 10 895,00 | 89 100,00 | 1 006 445 | 93 555 | 1 100 000 |

| 3 | 1 1025 | 10 889,75 | 78 205,00 | 1 013 779 | 86 221 | 1 100 000 |

| 4 | 1 1576 | 10 884,24 | 67 315,25 | 1 022 074 | 77 926 | 1 100 000 |

| 5 | 1 2155 | 10 878,45 | 56 431,01 | 1 031 408 | 68 592 | 1 100 000 |

| 6 | 1 2763 | 10 872,37 | 45 552,57 | 1 041 862 | 58 138 | 1 100 000 |

| 7 | 1 3401 | 10 865,99 | 34 680,19 | 1 053 525 | 46 475 | 1 100 000 |

| 8 | 1 4071 | 10 859,29 | 23 814,20 | 1 066 491 | 33 509 | 1 100 000 |

| 9 | 1 4775 | 10 852,25 | 12 954,91 | 1 080 859 | 19 141 | 1 100 000 |

| 10 | 1 5511 | 2 102,66 | 2 102,66 | 1 096 738 | 3 262 | 1 100 000 |

| 11 | 1 6287 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |

| 12 | 1 7105 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |

Na hipótese de concorrência pura e perfeita, o preço das licenças de extracção do minério (a renda unitária), aumenta à taxa de 5% por ano (coluna 2). As colunas 3 e 4 mostram as quantidades extraídas de minério e o stock remanescente. A mina deixa de laborar no décimo ano, por exaustão do recurso natural. O rendimento anual da venda das licenças de extracção é igual ao produto da renda unitária e das quantidades extraídas.

No primeiro dia do primeiro ano, o nosso agente económico recebe 10 900 u.m. pela venda de 10 900 toneladas de minério, que vai imediatamente depositar na sua conta bancária: à taxa de juro anual de 5%, o montante total depositado irá atingir 1 061 445 u.m. no último dia do primeiro ano. Na hipótese do proprietário da mina decidir consumir bens e serviços num montante anual de 55 000 u.m., a evolução de ambos os activos (a mina e o depósito bancário) assume os valores que figuram nas colunas 5 e 6. A soma dos dois constitui o seu stock total de capital, cujo montante podemos observar na última coluna.

Pelo facto de ter optado por um consumo anual de bens e serviços de 55 000 u.m., o nosso agente económico executa, de facto, um plano que garante a constância do valor do seu stock total de capital. Caso tivesse, porém, decidido consumir um montante superior a 55 000 u.m., a regra da constância no tempo do stock agregado de capital já não seria observada. A partir do décimo ano, o stock de capital é formado exclusivamente por activos reprodutíveis, cujo valor se mantém constante, pelo simples facto do seu crescimento, à taxa anual 5%, estar a ser compensado por um consumo de bens e serviços de um montante equivalente: um stock de capital natural não renovável acaba, ao fim de dez anos, por ser integralmente substituído por um stock de capital «produzido» de valor económico equivalente.

O ponto de vista dos economistas ecológicos, no que se refere à garantia de sustentabilidade económica e ao tipo de relação fundamental entre o capital natural e o capital «produzido», difere contudo, radicalmente desta, se bem que partam também do mesmo conceito da teoria do capital de que a sustentabilidade económica consiste em manter constante o stock de capital no tempo. A sua tese central é, no entanto, de que a relação entre o capital natural e o capital «produzido» é basicamente de complementaridade e só marginalmente de substituição, na medida em que as possibilidades de substituição entre estas duas formas de capital se limitam ao caso da redução da produção de resíduos.

É um dado empírico que o capital «produzido» não é mais do que o resultado de uma transformação física de recursos naturais que, obviamente, integram o conceito de capital natural: a acumulação de capital «produzido» exige sempre o consumo de capital natural, o que significa que a complementaridade é a relação estrutural entre as duas formas de capital. Além do mais, trata-se de uma complementaridade assimétrica, dado que é mais fácil criar capital «produzido» a partir do capital natural do que o inverso.

A premissa da complementaridade entre o capital natural e o capital «produzido» não é uma ideia original da economia ecológica. Smith já dividia o capital em fixo e em circulante: no primeiro, incluía a terra, os instrumentos, os edifícios e, no segundo, as matérias-primas, os bens intermédios, os alimentos. Ele sustentava que o trabalho exigia ser alimentado e o capital «produzido» precisava de materiais, para concluir pela complementaridade entre o capital fixo e o capital circulante. A tese da complementaridade entre o capital «produzido» e o capital natural tem implicações importantes nos planos teórico e prático, a que o pensamento económico ortodoxo se tem manifestado totalmente alheio. O critério de sustentabilidade «forte» defendido pelos economistas ecológicos, implica que as relações entre o capital «produzido» e o capital natural são fundamentalmente de complementaridade, o que significa que interpretam os recursos naturais como essenciais à produção, o que impõe, no mínimo, que seja mantido um stock de capital ecológico constante ao longo do tempo.

Os defensores da sustentabilidade económica «forte» vão, no entanto, ainda um pouco mais longe, ao preconizarem a fixação de «uma norma mínima de segurança», que permita assegurar a preservação dos componentes «críticos»[16]do capital natural, entendendo por tal os activos ambientais que são essenciais ao bem-estar das pessoas ou mesmo à própria sobrevivência da espécie humana.

Nesta linha de pensamento, Pearce et al. (1989) avançam com duas razões importantes, que jogam a favor do princípio da sustentabilidade «forte»: a primeira tem a ver com a incerteza sobre o modo de funcionamento do capital natural, o que aconselha a adopção do princípio da precaução e, por conseguinte, a evitar consumir ou a infligir danos ao capital natural crítico; a segunda razão prende-se com o facto da depleção do capital natural poder dar origem a situações irreversíveis: uma vez consumido é, em muitas circunstâncias difícil, para não dizer impossível, recriá-lo, sendo a sua perda, por conseguinte, definitiva.

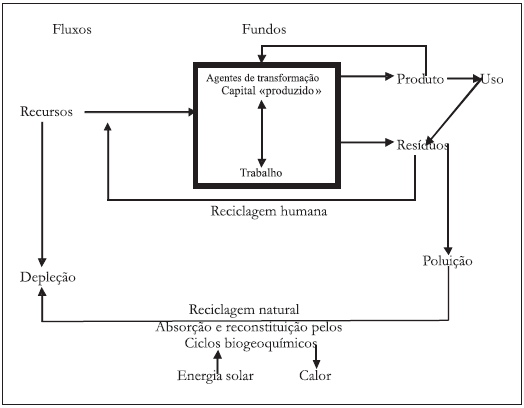

Existe, em última análise, uma clara diferença entre o ponto de vista biofísico e o ponto de vista neoclássico no que respeita à natureza dos elementos que definem as funções macroeconómicas de produção e aos tipos de relações que se estabelecem entre eles. Na óptica da economia ecológica, os verdadeiros factores de produção não são o trabalho e o capital «produzido», como defende a teoria neoclássica, mas os fluxos de energia e de materiais, estruturados por informação: os trabalhadores e as máquinas não são mais do que agentes da transformação dos factores produtivos em bens e serviços finais. As relações entre fluxos e agentes transformadores, também apelidados de «fundos», são de complementaridade e só marginalmente de substituição; já as relações entre fluxos ou entre fundos são basicamente de substituição.

A descrição económica da produção dos bens e serviços passa a ser a de um processo de transformação de fluxos de recursos naturais em fluxos de produtos, um processo que se encontra sujeito às leis da termodinâmica da conservação da matéria e da energia e do aumento da entropia nos sistemas fechados.

A Figura que apresentamos evidencia as propriedades fundamentais desta função agregada de produção, como Georgescu-Roegen (1979) a explicitou.

FIGURA - A produção enquanto processo de transformação

AXIOMA 3: OS RECURSOS NATURAIS SÃO ESCASSOS

«Acumulai, acumulai! É a lei e os profetas!».

Karl Marx (1969, p. 430)

A questão da escassez e da luta contra a escassez tem ocupado desde sempre um lugar central na reflexão dos economistas. Robbins (1984, p. 16) foi mesmo ao ponto de propor uma definição da economia, que se tornou famosa, como «a ciência que estuda o comportamento humano enquanto relação entre fins e meios escassos com usos alternativos». Tradicionalmente, a escassez a que o pensamento económico alude é a escassez de bens e serviços no mercado, para o consumo e para a acumulação. Iremos aqui, porém, abordar um padrão diferente de escassez: a escassez de capital natural, uma consequência directa dos processos do crescimento económico e demográfico e do aumento exponencial da escala da economia humana.

O capital natural a que temos acesso e de que podemos dispor assenta em duas categorias de componentes: uma componente de origem solar, constituída por um fluxo constante de energia, que não controlamos, e uma componente telúrica de matéria-energia, que é um stock, cuja exploração está em parte dependente da nossa vontade. Uma e outra componentes não podem ser aumentadas, embora seja possível explorar as duas de uma forma mais eficiente.

Daly (1991, p. 34) diz-nos que a resposta lógica à escassez de capital natural é o investimento. Graças ao investimento no capital natural, afirma ele, podemos ter ganhos de produtividade por três processos distintos, embora todos eles sujeitos a limitações específicas: «(a) aumentar o fluxo (crescimento líquido) de recursos naturais por unidade de stock natural (limitado pelas taxas de crescimento biológico); (b) aumentar o produto por unidade de recursos naturais utilizados (limitado pelo balanço dos materiais); e especialmente (c) aumentar a eficiência de uso final, a quantidade de serviços que o produto final presta aos utilizadores (limitado pela tecnologia)».

Em termos práticos, podemos esperar poucos resultados do primeiro dos três processos. O investimento no capital natural, com o propósito de aumentar a sua produtividade, consiste em esperar que ele se regenere ou que aumente a sua capacidade assimilativa. Já no que se refere aos recursos naturais exauríveis, eles não podem ser aumentados, nem activa, nem passivamente, mas apenas diminuídos, pelo que a questão não está aqui em investir, mas em liquidar os respectivos stocks de uma forma sustentável.

A economia ecológica não questiona que existam, de facto, amplas possibilidades de substituição entre os recursos naturais não renováveis e os renováveis e também no interior de cada uma destas duas grandes categorias, ao mesmo tempo que reconhece a existência de uma relação de complementaridade entre energia e materiais[17]. Ela assenta neste domínio em duas premissas: a da finitude das duas partes constituintes do stock de capital natural, da sua componente de origem solar e da sua componente terrestre; e a da ocorrência de ritmos temporais definidos da sua conversão em recursos naturais e em serviços ambientais, susceptíveis de funcionarem como termos das funções de produção. E, obviamente, a sua proposta é que sejam definidas e aplicadas regras de gestão sustentável para este tipo de factores produtivos.

O segundo e o terceiro processos de investimento no capital natural merecem, pelo contrário, uma atenção maior. O aumento da produtividade de qualquer forma de energia ou de matéria é uma consequência de processos tecnológicos, que na literatura da especialidade são designados genericamente por processos de «desmaterialização». Na medida em que eles implicam o aumento da eficiência ecológica na produção dos bens e serviços, pela via da aplicação dos conhecimentos, devem logicamente ser retidos como objectivos maiores de política, dado se tratar de uma condição decisiva de gestão sustentável dos factores do ambiente.

Os economistas ecológicos reconhecem, desde há muito, a importância desta realidade, sustentando que na evolução social e económica a informação reside no património cultural e nas instituições sociais, sendo ela um factor de produção essencial. Boulding (1966), para dar apenas um exemplo, já defendia que a informação é de longe o mais importante dos três fluxos da economia, uma vez que a energia e os materiais só adquirem significado económico, enquanto objectos modelados pelo conhecimento.

Tem fundamento o argumento de que existem largas possibilidades de substituição da energia e dos materiais pela informação: na realidade, quanto mais uma linha de produção é intensiva em conhecimento, menos intensiva ela é em recursos materiais e energéticos. Entendemos, contudo, ser errado pensar-se que a informação pode existir à margem dos fluxos físicos de matéria-energia ou que pode substituir, de uma maneira integral, os recursos naturais na função de produção. Não parece, de facto, aceitável o argumento de alguns teóricos da desmaterialização de que com a «revolução da informação» se perfilam no horizonte processos produtivos completamente imateriais e que a economia evolui no sentido da emergência de uma espécie de PIB, que alguns já qualificaram de «angélico», um PIB destituído de quaisquer impactos ambientais.

Interessa, assim, distinguir a noção de «dissociação relativa», que significa utilizar o conhecimento para reduzir a intensidade de uso dos materiais e da energia por unidade de produto fabricado, da noção de «dissociação eterna», que implica a possibilidade do PIB continuar a crescer sem nunca vir a encontrar quaisquer limites de tipo biofísico. A dissociação relativa é um facto inquestionável e, ao mesmo tempo, uma importante via de inovação tecnológica. Pelo contrário, a dissociação eterna ou absoluta não pode ser senão catalogada como uma ilusão, na medida em que admite que é possível fabricar algo a partir de nada, uma premissa que vai directamente contra o princípio da conservação da matéria e da energia.

A tese da dissociação absoluta apoia-se, em larga medida, na ideia errónea de que com a chegada da «sociedade do conhecimento» está a ser gerada uma situação nova em que a informação desempenha o papel de «recurso último»[18]ou derradeiro da economia, surgindo como o substituto perfeito dos materiais e da energia. É um facto que a nova economia da informação assenta num processo de acumulação dos conhecimentos e das suas aplicações práticas. Mas, é incorrecto afirmar-se que ela obedece a princípios de organização homólogos aos da sociedade industrial, defender-se que se aquela se desenvolveu graças à disponibilidade de quantidades inicialmente consideráveis de energia concentrada, esta poderá crescer de uma maneira contínua, desde que activada em permanência por um factor de produção, como a informação, que tem a propriedade de ser replicável a custos decrescentes.

A eficiência no uso final dos produtos é, de acordo com Daly (1991), o terceiro grande processo de aumento da produtividade do capital ecológico. Ela consiste em prestar mais serviços ou em melhorar o grau de satisfação psíquica que o seu consumo proporciona, sem crescimento do produto. Inúmeros exemplos da nossa vida quotidiana mostram-nos que é possível aumentar o bem-estar material dos consumidores, colocando à sua disposição sucedâneos menos intensivos do ponto de vista material e energético.

Mas, convém, também neste caso, não confundir dois processos distintos: o que acabamos de referir, de «diferenciação vertical», como ele é designado em economia, que se caracteriza pelo facto de bens ou serviços substitutos, cuja produção é menos intensiva em termos materiais e energéticos, do que a dos bens e serviços homólogos anteriores, poderem proporcionar aos consumidores um maior bem-estar e conforto material. E o processo, dito de «terciarização», que se encontra actualmente em curso nas economias desenvolvidas.

A diferenciação vertical e o processo de terciarização são realidades que ninguém pode logicamente contestar. A primeira resulta de práticas de eficiência ecológica, ao serviço de estratégias de dissociação relativa. A segunda não pode, contudo ser utilizada como argumento em defesa da tese da dissociação absoluta e, por consequência, da sustentabilidade do crescimento económico ilimitado.

Isto acontece por três razões principais: primeiro, porque existem limites à própria dimensão que o sector dos serviços pode assumir na economia relativamente à produção de bens. Depois, porque muitos serviços finais e muitas actividades do sector terciário não deixam de ser intensivas do ponto de vista dos fluxos de materiais e de energia. São, em especial, os casos da saúde, do turismo ou do ensino. Por último, porque os serviços possuem uma inevitável dimensão física: é sempre necessário alguém ou alguma coisa para os fornecer[19].

A conclusão a que, nestes termos, se chega é, pois, que a escassez crescente dos recursos naturais, no seu conjunto, é um elemento poderoso em apoio da tese de que os materiais e a energia são factores restritivos da acumulação do capital e do crescimento económico.

A maneira tradicional de representar esta situação de crescimento condicionado é através de uma função logística, cuja expressão algébrica é

f(t) = Q/(1+Ce -kt )

em que Q> 0, C> 0, k> 0

Nela, f(t) tende para Q, à medida que t tende para infinito. Podemos considerar Q como o valor limite da produção de bens e serviços, C um parâmetro que identifica o número de vezes que o produto inicial tem de crescer até atingir o valor Q e k o parâmetro que determina a forma da curva.

A curva do crescimento logístico do produto económico mostra a acção de factores limitantes na função de produção. Estes factores são responsáveis pela emergência de rendimentos marginais decrescentes, a partir do ponto de inflexão da curva, bem como pela trajectória do processo produtivo em direcção a uma situação terminal de estabilidade. Nas funções agregadas de produção e nos modelos do crescimento económico, isto traduz-se em que um factor passa, a partir de certa altura, a limitar a produtividade dos restantes factores, gerando-se deste modo uma situação de rendimentos decrescentes, até ser por último atingida uma fase designada em economia por «estado estacionário».

Não é por acaso que a «sombra» do estado estacionário está presente, explícita ou implicitamente, nas elaborações teóricas de um número considerável de economistas, sejam eles da escola clássica de economia política ou da corrente neoclássica. Isto acontece por motivos diversos e coexiste com interpretações diferentes do conceito.

Os economistas clássicos prognosticavam a evolução inevitável da economia para o estado estacionário, com base na célebre lei dos rendimentos decrescentes da agricultura, que contrapunham aos rendimentos crescentes característicos do sector industrial.

Para Smith, a inevitável[20]emergência a longo prazo do estado estacionário tinha a sua causa na pressão demográfica. O aumento da população era responsável por uma procura crescente dos produtos da terra e, portanto, pela alta dos preços dos bens alimentares: num quadro de rendimentos agrícolas decrescentes, isto implicava consequências estruturais importantes no plano da repartição funcional do rendimento, que consistiam, grosso modo, na hipertrofia da renda fundiária em detrimento da parte dos lucros, cuja taxa obedecia a uma tendência de longo prazo no sentido da baixa.

Ricardo expressava um pensamento muito semelhante ao de Smith, no que se refere à tendência de evolução da economia para o estado estacionário. Tomava como ponto de partida a tese de Malthus dos rendimentos decrescentes da agricultura e observava que a satisfação das necessidades alimentares de uma população que crescia implicava custos unitários de produção dos bens agrícolas cada vez mais elevados. Nas suas conexões com a repartição do rendimento, o aumento do preço dos bens alimentares pressionava a economia no sentido da subida dos salários reais, ao mesmo tempo que deslocava a parte restante do rendimento a favor das rendas fundiárias e em prejuízo da parte dos lucros. Para ele, a conclusão lógica, não podia ser senão a baixa tendencial da taxa do lucro que, no seu entender, acabaria por conduzir a economia para o estado estacionário.

Mill (1848) viria mais tarde a acolher esta mesma tese da evolução inevitável da economia para o estado estacionário. Ele foi efectivamente mais um dos muitos economistas da escola clássica a defender a ideia de que os limites da acumulação do capital «produzido» e do crescimento do produto se situam do lado da oferta, que eles são, na sua essência, de índole ecológica e demográfica. Mas, distinguia-se dos restantes economistas pelo facto de caracterizar o estado estacionário como uma situação desejável, tanto do ponto de vista social, como ético.

A economia neoclássica também admite a tese da inevitabilidade do estado estacionário, se bem que o faça a partir de premissas que se afastam em aspectos fundamentais das avançadas pela economia clássica. Na teoria do crescimento económico de Solow, que podemos interpretar como uma dinamização do modelo estático neoclássico do equilíbrio, a tese central é a do carácter decrescente do rendimento marginal do capital «produzido»: quanto maior for o seu nível, relativamente à mão-de-obra, maior será a fracção do investimento que terá de ser afectada à amortização. Em consequência disto, a produtividade do capital «produzido» vai diminuindo ao longo do tempo. Por outras palavras, a própria acumulação do capital limita progressivamente a sua eficácia e, no limite, atinge-se um nível do stock de capital «produzido» em que todo o investimento é consagrado à amortização: nesta situação, a acumulação do capital cessa e a economia atinge então o estado estacionário.

O modelo neoclássico do crescimento económico converge, pois, com as teses dos economistas da «velha escola» em dois grandes planos: em primeiro lugar, quando torna responsável a lei dos rendimentos decrescentes pela trajectória da economia para o estado estacionário; depois, quando faz depender a taxa do crescimento económico de variáveis exógenas à economia: a evolução do progresso técnico e o aumento da população activa. Mas, também em dois aspectos essenciais, a teoria neoclássica se afasta das teses da economia política clássica. Primeiro, quando não procede a um tratamento assimétrico dos rendimentos marginais decrescentes: os economistas neoclássicos entendem, de facto, que estes ocorrem em todas as linhas de produção, que não se limitam ao sector primário da economia, como argumentavam os economistas da escola clássica. Depois, por atribuir o papel de factor restritivo do crescimento económico ao próprio capital «produzido» e não aos recursos naturais, que o seu modelo teórico persiste em ignorar.

A teoria do crescimento económico endógeno veio quebrar a quase unanimidade de pontos de vista relativamente à tendência natural de evolução da economia para o estado estacionário. Neste aspecto, pode dizer-se que ela significou uma mudança profunda de paradigma: em especial, quando a tecnologia é entendida como uma variável endógena à economia e quando se levam em linha de conta os rendimentos crescentes que ela engendra, é fundamentalmente posto em causa o postulado tradicional da economia convencional da tendência para um equilíbrio único, assegurado pela acção da lei dos rendimentos decrescentes.

Romer (1986) é muito claro nesta matéria, ao definir o progresso técnico como um acréscimo dos conhecimentos[21], um bem público cumulativo, que possui a propriedade da não rivalidade no uso. Nesta ordem de ideias, ele é não só replicável a um custo bastante inferior ao do custo inicial de produção, como pode ser usufruído em simultâneo por um número crescente de pessoas[22]. Trata-se de duas propriedades que explicam a singular capacidade do conhecimento para gerar externalidades, na forma de rendimentos marginais crescentes, e de abrir caminho para equilíbrios económicos múltiplos. A tese de Romer é, nestes termos, que a produtividade marginal do capital não se anula mas, ao invés, cresce, quando este é suficientemente grande, uma premissa que logicamente confere ao estado estacionário da economia o estatuto de uma mera figura de estilo.

O princípio dos rendimentos crescentes da teoria endógena do crescimento só faz, contudo, sentido, desde que associado a uma função de produção em que os recursos naturais não são essenciais à produção ou que pressupõe a disponibilidade de fontes vastas, teoricamente ilimitadas, de materiais e de energia. Se não aceitarmos estas duas premissas, altamente restritivas, teremos argumentos suficientes para continuar a falar de factores limitantes e também em rendimentos decrescentes. É o que faz, por exemplo, Arthur (1990), que embora tenha privilegiado na sua análise os rendimentos crescentes que têm lugar nos sectores da economia baseados no conhecimento, como são os casos das indústrias de alta tecnologia, também reconhece que as linhas de produção intensivas do ponto de vista dos fluxos de materiais e de energia (a agricultura ou a indústria extractiva) funcionam de acordo com a lei dos rendimentos marginais decrescentes.

Seja como for, um mundo em que dominam os rendimentos crescentes arruína o quadro conceptual da tendência espontânea de evolução da economia para o estado estacionário, um poderoso paradigma do pensamento económico ortodoxo que, inclusivamente, chegou a influenciar alguns economistas ecológicos. Ele implica que sejam estudadas as conexões entre dois tipos de ciclos: o dos rendimentos crescentes da informação, por um lado, e o da exploração a custos crescentes dos recursos materiais e da energia, por outro.

Uma economia com estas características e, além do mais, dependente da acumulação contínua de capital «produzido» gera, de facto, pressões enormes sobre os recursos naturais e os sistemas ecológicos, algo que torna inevitáveis políticas radicalmente novas nos domínios da gestão, da regulação e da coordenação das actividades económicas, se quisermos evitar o colapso violento e assegurar um caminho de desenvolvimento sustentável.

NOTAS

1. Por capital natural ou ecológico entendemos o ambiente, na medida em que ele fornece recursos naturais e presta serviços ao homem. Numa classificação muito geral, os recursos são de tipo material ou energético, enquanto os serviços derivam das complexas funções exercidas pelos ecossistemas, na sua qualidade de suportes da vida e das actividades humanas. Exemplos de serviços ambientais são a absorção dos resíduos, a reciclagem dos nutrientes, a conservação do solo, a regulação do clima e do ciclo hidrológico, a criação de biodiversidade ou os valores paisagísticos de tipo estético, cultural e recreativo.

2. Preferimos esta expressão à de capital «físico», usada pela generalidade dos economistas, mas que no contexto que nos ocupa tem o inconveniente de se prestar a alguma confusão com a noção da capital natural. O capital «produzido» ou «manufacturado» designa, conforme a definição de Smith (1909) os «meios de produção produzidos».

3. Um factor de produção é restritivo ou limitante, quando os aumentos dos outros factores da função de produção não aumentam o produto, mas um seu reforço dá origem a um crescimento do mesmo.

4. A percepção de que os economistas fisiocratas e da escola clássica tinham da terra, como factor de produção originário, não oferece quaisquer dúvidas, se bem que a sua definição do termo fosse das mais imprecisas e flutuantes: ela tanto podia referir-se à Natureza em geral, aos recursos que ela fornece (incluindo, por exemplo, a própria energia solar) e aos serviços que presta à economia, como designar apenas o solo fértil e o território, este último entendido, por vezes, num sentido puramente abstracto de espaço ou de local.

5. Por economia ortodoxa ou convencional entendemos a que é hoje ensinada nos manuais normalizados dos cursos de licenciatura de microeconomia, num plano que, de certo modo, constitui uma simplificação da teoria económica. Não ignoramos o facto de ela compreender diversas formulações de mesmo corpo de ideias gerais, i. e., do pensamento económico dominante ser mais flexível e diversificado do que possa parecer à primeira vista. O mesmo, aliás, se pode dizer da economia ecológica, que está longe de constituir um bloco monolítico de teses, embora assente numa matriz conceptual comum na qual se revêem os economistas que integram esta escola.

6. Citado por Hull (1899, p. 377).

7. Malthus (1963, p. 18) observava que «A natureza espalhou com uma mão liberal os germes da vida nos dois reinos: mas foi avara de espaço e de alimentos» e Ricardo (1965, p. 39) dizia, por seu lado, que na agricultura «O trabalho da natureza é remunerado, não porque ela faça demasiado, mas porque faz pouco».

8. Posteriormente veio a admitir-se que a teoria ricardiana da renda diferencial podia ser generalizada aos recursos minerais do subsolo. Nesta medida, ela está hoje no centro dos debates sobre os conceitos de energia líquida e de emergia. Cf. Cleveland (2007).

9. Embora seja paradigmática deste tipo de reflexão, a função de produção de Cobb-Douglas, que assenta na substituição unitária dos factores de produção não é a única utilizada em economia: uma outra função do mesmo tipo, também muito utilizada, é da elasticidade constante de produção.

10. Citado por Daly et al. (1989, p. 111).

11. Na linguagem corrente, diz-se «que o trabalho da máquina substitui o trabalho do homem», mas o inverso também pode ser defendido, entendendo-se por esta razão que os processos de substituição de um factor pelo outro até poderão ser integrais.

12. Cf. Georgescu-Roegen (1979), de quem aproveitámos a demonstração.

13. Importa salientar que a observação da regra da constância do stock de capital não é uma condição suficiente de sustentabilidade económica: caso a população continue a crescer aquele stock irá declinar per capita, só o progresso tecnológico podendo contrariar este facto, na medida em que ele permite produzir mais com a mesma quantidade de capital.

14. O conceito de capital reprodutível designa tanto o capital «produzido» (K), como o capital humano (L).

15. Exemplo retirado de Common (1996. p. 374).

16. Exemplos de capital natural «crítico» são a camada de ozono ou os ciclos biogeoquímicos (do carbono, do nitrogénio, do fósforo, da água, etc.).

17. Não obstante o facto de a energia estar ligada à matéria pela lei da equivalência estabelecida por Einstein (E = MC2), a substituição de uma pela outra só é possível para rácios muito altos de E/M: na prática, só conseguimos converter energia em matéria em laboratório e a partir de alguns elementos.

18. Título de um livro polémico de Simon (1981), no qual se defende a tese radical de que a noção de «finitude» não possui relevância alguma, do ponto de vista económico, mesmo quando aplicada aos recursos naturais.

19. Em especial, esta terceira razão vem demonstrar que o crescimento do PIB não poderá nunca deixar de ser limitado pela escassez dos recursos naturais, mesmo quando ele é entendido numa óptica de valor ou de bem-estar, dado que é sempre necessária a existência de um stock físico, ainda que mínimo, para assegurar a prestação de serviços e a correspondente satisfação de necessidades.

20. Inevitável, mas com a qualidade de um evento remoto e na ausência de progresso técnico, o que explica o facto de ele não se ter preocupado em analisá-lo seriamente. Smith apenas deplorava o facto da situação das pessoas ser «dura» no estado estacionário e «miserável» no estado de declínio.

21. No sentido de informação estruturada, que se incorpora no capital humano e no capital «produzido».

22. Basta lembrar, a este respeito que, contrariamente aos materiais e à energia, o conhecimento não só não se gasta fisicamente com o uso, como é o próprio não-uso que põe em causa a sua existência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arthur, W. B. (1990), «Positive feedbacks in the economy», Scientific American, 262, pp. 92-99. [ Links ]

Boulding, K. B. (1966), «The economics of the coming spaceship earth». Sixth Resources for the Future Forum on Environmental Quality in a Growing Economy, Washington, D.C., pp. 3-14.

Chistensen, P. (2007), «The technological juggernaut and natures ecological systems». In John D. Erickson e John M. Gowdy (Eds.), Frontiers in Ecological Economic Theory and Application. Edward Elgar, Northampton, pp. 98-113.

Cleveland, C. J. (2007), «Energy quality, net energy and the coming energy transition». In John D. Erickson e John M. Gowdy (Eds.). Frontiers in Ecological Economic Theory and Application. Edward Elgar, Northampton, pp. 268-284.

Cobb, C. W. e Douglas, P. H. (1928), «A Theory of Production», American Economic Review, vol. (18) (suplemento), 1928.

Common, M. (1996), Environmental and Resource Economics – An Introduction, Longman, Harlow, p. 374.

Daly, H.; Cobb, J. B. e Cobb, C.W. (1989), For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, Environment and a Sustainable Future, Beacon Press, Boston.

Daly, H. e Farley, J. (2004), Ecological Economics, Principles and Applications, Island Press, Washington, Covelo, London.

Edgeworth, F. Y. (1887), Mathematical Psychics, Kegan Paul, London, 1887.

Georgescu-Roegen, N. (1979), «Comments on the paper by Daly and Stiglit». In Smith V. Kerry (Eds.), Scarcity and Growth Reconsidered, MD: RFF and John Hopkins University Press, Baltimore.

Hicks, J. R. (1932), Theory of Wages, Macmillan, London.

Hicks, J. (1973), Capital and Time. A Neo-Austrian Theory, Clarendon Press, Oxford.

Hull , C. H. (1899), The Economic Writings of Sir William Petty, vol. 2, Cambridge.

Jevons, W. S. (1865), The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nations and the Probable Exhaustion of our Coal, Augustos Kelly, New York.

Jevons, W. S. (1871), The Theory of Political Economy, Macmillan, London.

Malthus, T. R. (1963), Essai sur le Principe de Population, Editions Seghers, Paris.

Marshall, A. (1920), Principles of Economics, Macmillan, London.

Marx, K. (1969), Le Capital, Garnier-Flammarion, Paris.

Mill, J. S. (1848), Principles of Political Economy, Longmans, London.

Pearce, D.; Markandaya, A. e Barbier, E. (1989), Blueprint for a Green Economy, Earthscan Publications, Ltd, London.

Quesnay, F. (1985), O Quadro Económico, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Ricardo, D. (1965), The Principles of Political Economy and Taxation, Everyman´s Library, London.

Robbins, L. (1984), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London.

Romer, P. (1986), «Increasing returns and long run growth», Journal of Political Economy, vol. 94, pp. 1002-1037.

Romer, P. (1990), «Endogenous technical change», Journal of Political Economy, vol. 98(5), S71-S102.

Simon, J. (1981), The Ultimate Resource, Princeton University Press, N.J.

Smith, A. (1909), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, The Collier Press, New York.

Solow, R. (1956), «A contribution to the theory of economic growth», Quarterly Journal of Economics, 70 (1), pp. 65-94.

Solow, R. (1986), «On the intergerational allocation of natural resources», Scandinavian Journal of Economics, 88, pp.141-49.

Solow, R. (1995), «Carrera acima por la colina: crecimiento y recursos». In Pirani, M. (Ed.), El Futuro de la Economia, Madrid, pp. 67-77.

*Henrique Schwarz

Licenciatura em Economia Pública pela Universidade de Paris e mestrado em Gestão pela Universidade de Alcala de Henares, em Espanha. Leccionou as cadeiras de Economia Ambiental na Universidade Nova de Lisboa (UNL) e no Instituto Superior Técnico (IST). Ex-membro e actual colaborador do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, membro do Conselho de Administração da Lisboa E-Nova (Agência de Energia e Ambiente de Lisboa).

Graduate in Public Economics (Paris University), Master degree in Management (University of Alcala de Henares - Spain), Professor of Environmental Economics (UNL and IST). Former member and present consultant of the National Council for Environment and Sustainable Development, Lisboa E-Novas board member (Lisbon Energy and Environment Agency).