Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Etnográfica

versão impressa ISSN 0873-6561

Etnográfica vol.24 no.1 Lisboa fev. 2020

https://doi.org/10.4000/etnografica.8256

ARTIGO ORIGINAL

“Tem um espírito que vive dentro dessa pele”: democracia, desenvolvimento e feitiçaria em Tete, Moçambique

“There is a spirit that lives inside this skin”: democracy, development and witchcraft in Tete, Mozambique

Inácio de Carvalho Dias de Andrade*

*Universidade de São Paulo (USP), Brasil, e-mail: inacio.and@gmail.com

RESUMO

Nos últimos anos, a expansão da economia mineira em Tete, Moçambique, alimentou expectativas de desenvolvimento e bem-estar social. Entretanto, tais como as promessas democráticas de progresso e paz, as esperanças dos supostos beneficiários desse processo vêm sendo cotidianamente frustradas. A partir de uma análise histórica das relações interétnicas no Vale do Zambeze, o artigo procura dar conta das percepções locais sobre política, moral e poder que surgem misturadas a um discurso local, racialista e espiritual.

Palavras-chave desenvolvimento, Moçambique, democracia, feitiçaria, economia moral

ABSTRACT

In recent years, the expansion of the mining economy in Tete, Mozambique, fueled local expectations of development and social welfare. However, just like democratic promises of progress and peace, these hopes are being frustrated on a daily basis. Based on a historical analysis of inter-ethnic relations in the Zambezi Valley, the article attempts to account for the local perceptions about politics, morality and power that are combined with a local racialist and spiritualist discourse.

Keywords development, Mozambique, democracy, witchcraft, moral economy

Bilhões de dólares em investimento estrangeiro chegaram na região de Tete, em Moçambique, ao longo dos últimos anos.[1] Local onde se encontra a maior jazida inexplorada de carvão do mundo, a província vem recebendo um imenso fluxo de pessoas, bens e dinheiro, transformando Moatize, a 30 km da capital, em lar de megaempreendimentos mineiros e no ponto final de uma nova rota de migração que já levou milhares de pessoas a uma das últimas fronteiras coloniais desbravadas pelos portugueses no Vale do Zambeze.[2]

Em 2007, a mineradora brasileira Vale assinou contrato para a concessão da exploração da área e, ao longo dos dez últimos anos, reservou cerca de dez bilhões de dólares para a região.[3] Com esses números, a empresa se tornou a maior investidora do país e a maior empresa extrativa de Moçambique. Em Tete, a vinda da Vale foi saudada como um importante passo para o desenvolvimento da província. A promessa de novos empregos, do crescimento da economia e de bem-estar econômico e social renovou as expectativas dos moradores locais e de grande parte dos moçambicanos.

No momento de minha pesquisa de campo, entre 2013 e 2014, Tete encontrava-se em ebulição. Celestino Nota, estudante que me hospedou durante um período, comentava: “Antes você poderia deitar na estrada por horas. Não passava nenhum carro, mas hoje em dia…”, apontou, sem terminar a frase, para a movimentada Estrada Nacional 07 (EN-07), que liga a capital da província às minas de Moatize.

Além de toda essa efervescência, Tete achava-se tomada por obras. Novas estradas estavam sendo construídas, uma segunda ponte sobre o rio Zambeze e a linha de ferro para escoamento da produção vinham sendo finalizadas e o distante porto de Nacala, destino final de todo aquele carvão, passava por uma gigantesca reforma. As casas construídas para os deslocados, os novos bairros para empregados e uma série de atividades econômicas que surgiam subordinadas à economia extrativa davam o tom da recente expansão econômica e pareciam justificar o interminável ir e vir de carros e pessoas.[4]

A Vale iniciou a extração do material em 2011 com investimento de 1,88 bilhões de dólares. No intuito de aumentar a capacidade extrativa, em 2016, a empresa inaugurou o Projeto Moatize II. Juntamente com a finalização da linha férrea de Nacala em 2017, a expectativa para a produção no ano de 2019 superou os 18 milhões de toneladas de carvão.[5] Segundo estimativas, somente na área concedida à Vale, encontram-se 1,87 bilhões de toneladas do produto bruto. Quando a produção atingir o pico, previsto em mais de 22 milhões de toneladas por ano, mais de 70% do material extraído deverá ser de carvão metalúrgico, minério extremamente valorizado no mercado internacional. Entretanto, enquanto a camada mais valiosa não era explorada, a Vale retirava o carvão térmico, de menor qualidade e vendido a baixos preços para a queima nas fornalhas siderúrgicas.

Durante os 12 meses que estive em Tete, os novos “tempos de desenvolvimento” eram cotidianamente saudados pelos noticiários, membros do governo, intelectuais e técnicos estrangeiros. Aliás, a questão desenvolvimentista não era um assunto particularmente novo. Nos últimos 30 anos, uma profusão de ONGs, associações de camponeses e projetos democráticos de transparência, accountability e segurança alimentar pode ser encontrada em qualquer zona rural de Moçambique. No entanto, a economia do carvão trouxe um novo fluxo de projetos e dinheiro para Tete, parecendo anunciar a apoteose daquilo que os cooperantes estrangeiros buscavam desde a democratização moçambicana em 1992 e o fim da guerra civil entre a Renamo e a Frelimo.[6]

A Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) foi fundada em 1962 na Tanzânia. Sob a liderança de seu presidente Eduardo Mondlane, assassinado pela polícia secreta portuguesa em 1969, a Frelimo inicia a luta armada em Moçambique em 1964, entrando pelo norte do país com apoio da já independente Tanzânia. Depois de dez anos de conflitos, a Frelimo assume o controle do Estado em 1975 pelas mãos do então presidente Samora Machel. Depois do seu III Congresso, em 1977, em resposta ao isolamento internacional causado por suas posições contrárias aos regimes segregacionistas da Rodésia e da África do Sul, declara adesão aos princípios marxistas-leninistas e passa a ser o único partido político moçambicano. Entretanto, o apoio logístico que Moçambique passou a fornecer para a guerrilha zimbabuana, a adoção das sanções econômicas impostas pela ONU ao governo rodesiano e a suspensão de seu acesso aos portos do país induziram a uma guerra de desestabilização financiada pela vizinha Rodésia. Assim, em 1976, sob a liderança de Afonso Dhlakama, os primeiros ataques da então MNR (Mozambique National Resistance), depois rebatizada de Renamo (Resistência Nacional Moçambicana), eclodiram em alguns pontos do país.

Esses eram os primeiros sinais de uma guerra que tomaria quase 80% do território nacional e duraria 16 anos, até que, em 1992, os acordos de paz de Roma foram assinados entre a Frelimo e a Renamo, com mediação da Igreja Católica. A partir de então, ambos os movimentos guerrilheiros se reconstruíram como partidos políticos democráticos e disputaram a primeira eleição livre de Moçambique, em 1994. Embora a Frelimo tenha ganhado todas as disputas nacionais até então, o grande apoio que a Renamo conseguiu granjear já nos primeiros pleitos demonstrou que a guerra de desestabilização moçambicana ganhou dinâmicas locais que ajudaram os guerrilheiros renamistas nos longos esforços de guerra nas zonas rurais do país e forneceram legitimidade para a sua nova empreitada democrática.

Com o fim da guerra civil e a chegada da democracia multipartidária, os habitantes de Tete – assim como todos os moçambicanos – foram informados de que as coisas iriam mudar: novos empregos, saúde, educação e desenvolvimento viriam após a assinatura dos acordos de paz. Embora tais promessas nunca fossem concretizadas, com os dólares do empreendimento extrativista, o reavivamento da economia local e os novos empregos prometidos para a região, muitos cooperantes e políticos asseguravam que Moçambique, enfim, deixara a herança colonial para trás e iniciara aquilo que denominavam como o “ciclo virtuoso do desenvolvimento”.

No entanto, que desenvolvimento seria esse? Quais eram as percepções locais sobre ele? E como as novas políticas desenvolvimentistas estavam afetando as populações autóctones?

Imaterialidades do desenvolvimento

Foi atrás do entendimento local do que seria esse desenvolvimento que, em 2012, eu pisei pela primeira vez em Tete para um pré-campo. Posteriormente, durante quase um ano, entre 2013 e 2014, visitei projetos de desenvolvimento rurais, condomínios para deslocados construídos pela Vale e diferentes vilas e aldeias de toda a província, perguntando aos tetenses o que eles pensavam sobre o desenvolvimento. Em 2013, trabalhei com a União Provincial de Camponeses de Tete (UPCT), que, à época, representava 176 associações de camponeses que a ela eram filiadas. Estabelecidos como mediadores entre as agências internacionais de desenvolvimento, o governo e as comunidades locais, os técnicos da UPCT viajavam por toda a província ouvindo demandas locais, implementando projetos de desenvolvimento rural para seus membros e fornecendo assistência aos deslocados pela indústria mineira.

Após esse período, já em 2014, acompanhei o trabalho da Missão Salesiana de Moatize, que incorporou, dentro das práticas assistencialistas da Igreja, as metodologias da cooperação internacional, mantendo, desde 2007, o Programa Integrado de Combate à Pobreza através do Desenvolvimento Rural. O projeto atendia cinco comunidades com o financiamento da Jugend Eine Welt – agência salesiana para o desenvolvimento com sede na Áustria.[7] Os programas implementados pela Missão Salesiana e pela UPCT eram extremamente similares e visavam, sobretudo, a modernização das práticas locais de cultivo para atender as novas demandas do mercado local, teoricamente reaquecido pela chegada das empresas estrangeiras. “Todos esses brasileiros também precisam comer verduras”, dizia o representante da Jugend Eine Welt a alguns membros do projeto durante uma visita às aldeias.

Por meio dessas instituições, tive acesso aos indivíduos que, segundo ONGs e o governo, seriam os verdadeiros beneficiários do desenvolvimento e dos megaprojetos para a região. Entretanto, logo pude perceber que havia uma grande discrepância entre o progresso anunciado pelo governo e agências internacionais e a expectativa das pessoas e, assim como o carvão retirado de terras ancestrais e enviado para o estrangeiro, as esperanças dos habitantes do Vale do Zambeze pareciam destinadas a esvaecer.

Em 2014, ao final da minha pesquisa, o preço do carvão térmico no mercado internacional estava especialmente baixo. Como resultado, ao viajar em direção à cidade de Tete vindo do sul do país, podia-se ver a cor do ar mudando lentamente. Saindo do centro da capital provincial e cruzando a antiga ponte Samora Machel, que se ergue sobre o Zambeze, a atmosfera da província parecia adquirir uma coloração ocre. Ao deixar a EN-07 para subir os morros dos novos e improvisados bairros que recebiam a grande massa de imigrantes, podia-se ver as imensas montanhas onde todo esse pó se originava. Cuidadosamente colocadas ao lado dos morros naturais e turvadas pela poeira negra que estava suspensa no ar, as duas gigantescas pilhas de carvão davam a impressão de pertencerem à secular paisagem zambeziana. Todavia, assim que o preço do carvão voltasse ao patamar anterior, todo aquele material seria embarcado em direção a Nacala.

Para os autóctones e imigrantes, a visão das duas novas elevações que surgiam ao horizonte era um dos poucos contatos que possuíam com a empresa brasileira. Na realidade, para muitos, da antiga promessa de novos empregos, desenvolvimento e investimentos, restava apenas a fina camada de poeira negra que era cotidianamente retirada de cima dos escassos móveis das casas recém-construídas.

Ao contrário do que era divulgado pela mídia, governo e terceiro setor, para meus interlocutores, as promessas de progresso e bem-estar econômico e social pareciam cada vez mais distantes. Para os tetenses, a contradição era evidente. A instalação da Vale foi procedida pelo deslocamento forçado de cerca de duas mil famílias das áreas de exploração do carvão. Os conflitos entre governo, empresa e população aumentavam a cada ano e as denúncias contra a companhia acumulavam-se. Além de construir um condomínio habitacional a cerca de 40 km do local de origem daquelas pessoas e de entregar casas cujas estruturas apresentaram rachaduras apenas um ano após serem construídas, a relação da empresa brasileira com o governo moçambicano é alvo de inúmeras suspeitas de corrupção. Somado a tudo isso, as esperanças de ascensão social e ganho material eram cotidianamente frustradas pelo aumento da desigualdade social.[8]

Nesse sentido, em Tete, o debate em torno do desenvolvimento não se restringe aos abstratos conceitos de técnicos estrangeiros, nem às promessas políticas de partidários da Frelimo. Na realidade, a discrepância entre o rápido aumento da riqueza visível e a ampliação da percepção da desigualdade social é o mote pelo qual os habitantes de Tete buscam dar sentido a essa nova fase da história recente de Moçambique. Todavia, as explicações que meus interlocutores davam para tal contradição eram muito diferentes das oferecidas pelos técnicos estrangeiros e suas origens localizadas num mundo diverso e imaterial.[9]

Em uma de minhas primeiras noites em Tete, conversei com Alberto, um jovem agricultor de Chiúta que chegara à capital em busca de oportunidades de trabalho. Ele havia acabado de comprar um celular chinês já bastante usado. Fazia algum tempo que estava guardando o pouco dinheiro que ganhava trabalhando como empregado de uma família para comprá-lo e estava particularmente feliz naquela noite, ostentando seu aparelho para quem quisesse ver. “Esses brancos”, dizia absorto em meio à luz branca de sua tela, “como conseguem fazer isso?”

Alberto tinha chegado à cidade de Tete há pouco. Vinha atrás das promessas do desenvolvimento e queria ganhar algum dinheiro antes de voltar para sua aldeia e se casar. Curiosamente, se quisesse, Alberto poderia reivindicar cerca de 50 mil meticais da conta bancária de seu pai.[10] Ex-guerrilheiro morto em 1999, seu pai recebera uma pensão militar por ter lutado na guerra civil entre a Renamo e a Frelimo e deixara o dinheiro para Alberto. Porém, ele relutava em fazer uso da pensão: “Quem pegar vai ser morto”, disse, “não posso pegar nada. Nem eu, nem ninguém”. Segundo ele, seu pai havia sido “matado por um velho”. Seu tio paterno. “Ele mesmo disse! Falou que meu pai estava a comer sozinho e por isso o matou. As pessoas não podem ver a outra ganhar dinheiro, comprar um carro ou fazer uma casa. Elas matam mesmo!”

Passou, então, a detalhar uma batalha que teria decorrido entre seu tio e seu avô. Certo dia, uma pequena armadilha foi colocada no caminho de Alberto: “O velho a colocou embaixo da terra. Quando se passa por ela, já não pode mais voltar, senão algo sai do chão e te mata. O veneno entra na sua perna, que para, fica sem se mexer e você morre”. O feitiço entra pelo dedão do pé – “não pela sola”, enfatizou Alberto –, infiltra-se na corrente sanguínea e atinge o cérebro, matando a pessoa. Dessa armadilha, Alberto não conseguiu desviar; sentiu sua perna adormecer e procurou ajuda. O primo de seu pai também é curandeiro e conseguiu retirar o feitiço antes que atingisse o joelho. Após isso, no entanto, o tio deu provas do seu poder e construiu raios para matar seu avô. “O céu estava claro! Sem nenhuma nuvem! O raio foi até meu avô, que o pegou nas mãos e mandou de volta para [de] onde tinha vindo. Agora o velho tem uma cicatriz no rosto”, contou eufórico enquanto movia o dedo longitudinalmente pela têmpora, sinalizando onde o raio teria atingido seu tio. “Agora ele sabe que também podemos nos defender!” Entretanto, nem todos conseguiram sobreviver à batalha que decorreu. “O outro irmão de meu pai foi enfeitiçado e agora não pode ir mais na latrina. Meu tio já construiu três hienas que mataram um de seus netos, enquanto outro morreu afogado na bacia d’água. Ele é muito poderoso e quer a pensão de meu pai”.

Depois de tudo o que aconteceu, ninguém mais teve coragem ir ao banco para tentar sacar o dinheiro. “Ninguém quer o dinheiro do meu pai. Quem pegar pode ser morto”. Parou e refletiu por um instante: “Imagina eu com 50 mil!” – bateu com as duas mãos na sua coxa e deu risada alto. “Mas não posso pegar nada. Nem eu, nem ninguém.” Voltando-se para o celular, concluiu: “Por isso não podemos nos desenvolver. Somos muito invejosos. Matamos uns aos outros. O branco não. O branco se ajuda”.

Tais explicações raciais e espirituais para as origens do desenvolvimento não são incomuns. Na realidade, a chegada das empresas mineiras reordenou a relação entre duas interpretações diferentes sobre o desenvolvimento: uma exógena e outra autóctone, uma sociotécnica, inspirada pelas décadas de práticas da comunidade de ajuda internacional, e outra de ordem espiritual, enraizada nas percepções históricas acerca das relações sociais, raça, colonialismo e progresso.

Como dito acima, o desenvolvimento não é um conceito novo na região. Durante a década de 80, quando as primeiras ONGs de ajuda humanitária chegaram ao Maláui para atender os exilados moçambicanos que fugiam da guerra civil, os cooperantes estrangeiros depararam-se com a necessidade de exprimir aquilo que pretendiam fazer. Para traduzir a ideia de desenvolvimento utilizaram a palavra cinyanja chitukuko – literalmente, autoajuda. A utilização do cinyanja é facilmente compreensível. A língua foi escolhida, não só por ser a mais falada do Maláui, como por também ser a língua materna de grande parte dos refugiados nyanja moçambicanos. Na realidade, os nyanja traçaram suas rotas de fuga com base nos laços de parentesco que atravessavam as fronteiras políticas. Assim, ao utilizar o cinyanja, as agências governamentais conseguiam, ao mesmo tempo, treinar a população malauiana para receber os exilados e comunicar-se com grande parte dos refugiados. Ademais, o cinyúngwè falado em Tete deriva do mesmo tronco linguístico do cinyanja e, embora meus interlocutores concebam os dois como idiomas distintos, para muitos, se trata da mesma língua.[11]

Entretanto, embora a palavra chitukuko seja amplamente utilizada em Tete para referir o desenvolvimento, nos dias atuais, outro termo em cinyúngwè, língua materna dos mayúngwès, maior etnia de Tete, é tão recorrente quanto aquela. Em Tete, muitos preferem referir-se ao desenvolvimento como madalitso, que em cinyúngwè significa “abençoado”.

Argumento que, para podermos compreender a diferença entre essas duas concepções de desenvolvimento, devemos analisar a conformação histórica da sociedade colonial no Vale do Zambeze.

“Tem um espírito que vive dentro dessa pele”: desenvolvimento e feitiçaria em Tete

“Perguntei se na terra dela havia pretos e ela fartou de rir: ó Fortin, você faz cada pergunta! Admirei: se não havia pretos quem fazia os trabalhos pesados lá na terra dela? São brancos, respondeu. Brancos? Mentira dela, pensei. Afinal, quantas leis existem nesse mundo? Ou será que a desgraça não foi distribuída conforme as raças?” (Mia Couto, “A princesa russa”, em Cada Homem É Uma Raça, Lisboa, Caminho, 1990, pp. 39-40).

Muita tinta já foi vertida para definir o objeto da chamada antropologia do desenvolvimento. Durante a década de 1990, a literatura especializada buscou apreender o fenômeno desenvolvimentista por meio da crítica institucional de suas práticas e a denúncia da origem etnocêntrica do conceito e do modo pelo qual legitima intervenções políticas e projetos de engenharia social em áreas do globo tidas como hierarquicamente inferiores ao Norte desenvolvido. Baseados especialmente nas obras de Ferguson (1990) e Escobar (1995), os antropólogos do desenvolvimento passaram a conceber ONGs internacionais, agências governamentais e demais órgãos de cooperação como parte integrante de um sistema governamental mundial que delimitava o espaço geográfico e o campo discursivo do chamado Terceiro Mundo. Nesse sentido, ao privilegiar o complexo institucional criado pelo discurso desenvolvimentista, buscavam não só desconstruir o processo histórico pelo qual determinados países foram idealizados como lugares para intervenção especializada, como também compreender quais os efeitos práticos das políticas extensamente difundidas até então. Desse modo, a análise do fenômeno desenvolvimentista deveria privilegiar a elucidação de suas reais finalidades: a expansão do poder burocrático estatal, a despolitização da pobreza – cujas causas seriam reduzidas às questões de ordens técnicas – e a manutenção e continuidade da rede autorreferenciada que se tornou o sistema de ajuda internacional.

Entretanto, busco aqui uma outra abordagem. Ainda que as redes técnicas do desenvolvimento, suas metodologias e conceitos se encontrem fortemente presentes em Tete, definindo os modos pelos quais o dinheiro, os projetos e as benesses do desenvolvimento fluem e criam objetos de intervenção especializada, argumento que a percepção sobre o sistema de ajuda em Tete guarda relação com uma ordem diversa, eminentemente local, informada pelos séculos de colonialismo português na região e expressa na linguagem da feitiçaria.[12] Neste sentido, preocupo-me em desvelar a constituição de um sistema local de obrigações morais que definiu os meios pelos quais o desenvolvimento é abordado e que orienta suas práticas na província.

Tal ideia me ocorreu durante uma tarde quando estava a caminho de N’kondezi, localidade a cerca de 130 km da cidade de Tete. Iria conhecer uma das comunidades atendidas pelo Programa Integrado de Combate à Pobreza da Missão Salesiana de Moatize.

Eu havia tomado o “chapa” (pequenas vans, geralmente importadas de países asiáticos, que servem como transporte público) e tentava explicar o que estava fazendo ali para uma plateia que queria saber “como era a vida num país desenvolvido”. Isto é, o que os brasileiros comem, onde vivem, como são suas casas e como plantamos nossos alimentos. Depois de um tempo, um dos meus ouvintes disse-me que o tipo de desenvolvimento que eu havia descrito não seria possível ali em África. Eu havia tomado cuidado para deixar devidamente ressaltado que também existia pobreza no Brasil e que a vida por lá não era tão luxuosa como eles haviam visto nas telenovelas, mas, por mais que tentasse, as insistentes afirmações sobre a qualidade de vida dos brasileiros continuavam. Por fim, Francisco, um homem franzino, contou-me o porquê. Tempos atrás, ele estava fazendo muito dinheiro com o seu negócio de revenda de chips de celular. Comprava cada um por 10 meticais e revendia por 20 – uma margem de lucro de 16 centavos de dólar –, mas já tinha as empresas estrangeiras como clientes e sua vida estava começando a melhorar. No entanto, durante a noite, dois homens entraram na sua casa. Quando ele acordou e flagrou os assaltantes, um deles deu-lhe com uma barra de ferro no meio do rosto, nocauteando-o. “Estragou todos os meus dentes”, mostrou-me a boca vazia. “Levaram tudo o que eu tinha. Aqui ninguém pode ver o outro melhorar de vida”, disse. “Os negros são desse jeito, invejosos”. Com o semblante cansado, recostou na janela e pensou durante poucos segundos: “Tem um espírito que vive dentro dessa pele” concluiu, melancolicamente, mostrando o braço e sua cor.

Zé Nova, coordenador do projeto salesiano em Mameme e meu tradutor durante boa parte do campo, também se animou quando percebeu que teria a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre o que seria esse desenvolvimento tão discutido na província. “Os brancos fazem machamba?”[13] Foi uma das primeiras perguntas que Zé Nova e tantos outros me fizeram. Eu havia desenvolvido uma espécie de roteiro que seguia para responder esse tipo de pergunta. Dizia que sim, brancos fazem machamba, mas era obrigado a concordar que não a cultivavam da mesma forma. Muitos me mostravam a pequena enxada com que trabalhavam e perguntavam que tipo de equipamento usávamos. Grande parte dos agricultores de Tete mantinha um longo e duradouro contato com programas de desenvolvimento rural e era ciente da existência e do funcionamento de técnicas agrícolas modernas. Questionavam-me sobre os adubos, os tratores, as motobombas, as sementes melhoradas e outros métodos com que se depararam desde a chegada das ONGs.

Por vezes, tentei mostrar que a situação agrária brasileira era mais complexa, comentando sobre o processo histórico de concentração da terra, a expulsão de pequenos agricultores das zonas rurais, o inchaço urbano, a desigualdade econômica subsequente à implementação de tais metodologias e a existência de inúmeros produtores rurais que ainda plantavam com as chamadas técnicas tradicionais. Para além disso, busquei explicar que o grau de desenvolvimento de um país não estava vinculado à raça de seus cidadãos, mas era, antes de mais nada, uma questão relativa ao processo histórico, político e econômico de sua formação e ao quadro cultural que o conforma. Entretanto, a imagem de grandes machambas cultivadas com tecnologia avançada, em oposição ao trabalho pesado e vagaroso que despendiam cotidianamente em suas hortas, era forte demais para que meus argumentos pudessem-na penetrar.

Por fim, Zé Nova, com um olhar baixo, disse-me qual era o verdadeiro motivo do subdesenvolvimento moçambicano. Enquanto olhava para a cruz da igreja, disse-me: “Não é Jesus branco? Os negros e os brancos são iguais, o sangue dentro de nós é o mesmo. Mas a pele e o cérebro são diferentes. Deus nos fez diferente, fez o branco inteligente”.

Felipe, agricultor que, como outros, busca um emprego nas muitas empresas que aportaram recentemente no local, resumiu-me uma narrativa comum na região, usada constantemente para explicar a natureza invejosa dos negros:

“Quando Deus criou o mundo”, conta, “ele chamou as três raças para conversar e saber o que elas queriam. O branco disse que queria ter muitas ideias e Deus deu a inteligência para ele. Os indianos disseram que queriam fazer comércio, e por isso têm muitas lojas. Mas o negro, quando Deus o chamou, ficava apenas rindo e brincando – Deus, bravo com as brincadeiras, o mandou para a África e o amaldiçoou”.[14]

Ouvir tais histórias é bastante impactante. À primeira vista, as ideias locais sobre raça assemelham-se, em muito, com as teorias racistas europeias do século xix, de modo que se torna bastante tentador vinculá-las a um certo “colonialismo mental”, como Samora Machel já o fez. Entretanto, o que quero sugerir é que, apesar dessas ideias racialistas estarem conectadas com a história colonial do Vale do Zambeze, elas não são apenas elucubrações passivas de uma população dominada física e espiritualmente, mas derivam de concepções locais sobre o poder e a política. E é dessas concepções sobre política, moral, espiritualidade e raça que quero tratar aqui.

Em Tete, os negros são associados à tradição e à inveja, assim como ao azar. O negro amaldiçoado por Deus está fadado ao trabalho pesado da machamba e aos poderes ocultos da feitiçaria, que, como Alberto relatou, ainda absorto pela luz de seu celular, é apenas outro nome para a inveja.[15] “Viver à maneira”, o estilo de vida destinado ao negro, se contrapõe ao mundo do branco, do trabalho no escritório, longe do sol e da machamba, rodeado por tecnologia e conforto, só ao alcance daqueles negros que ousam cruzar a linha oculta que separa o mundo visível do invisível.

Desse modo, o desenvolvimento, em Tete, diferentemente do que entende a metodologia internacional do sistema de cooperação, não é produto de um caminho trilhado em conjunto pelo cooperante e o beneficiário ou de algo capaz de ser gerado de dentro das comunidades rurais. Antes de tudo, sua ausência é um fardo a ser carregado por pessoas que estão silenciosamente travando batalhas contra a inveja e a feitiçaria.

Nesse sentido, defendo que para compreender a real situação sobre o desenvolvimento no Baixo Zambeze, província de Tete, e contrastá-la com o discurso racialista encontrado, devemos situar as configurações da prática desenvolvimentista em torno da experiência histórica dessas populações com as sucessivas levas de “vindouros” – zobuera, em cinyúngwè.[16]

A independência política e a dependência econômica

A história colonial e pré-colonial da região mostra que as populações do Vale do Zambeze só foram capazes de sobreviver por meio de um sistema de dependência militar, política e econômica que caracterizou a formação da sociedade zambeziana (Newitt 1969, 2012; Isaacman 1972; Isaacman e Isaacman 1975; Capela 1995; Rodrigues 2013a, 2013b).

Antes da chegada dos portugueses, as populações do Baixo Zambeze viveram sob idas e vindas dos guerreiros de Monomotapa que expandiam seu império ao norte e ao leste (Isaacman 1972; Newitt 1969, 2012). Após cada conquista, os diferentes grupos étnicos ao longo do rio e do planalto karanga eram inseridos num sistema de governo indireto em torno das linhagens patrilineares reais, que garantiam o fluxo de tributos de baixo para cima e o retorno de proteção militar e econômica de cima para baixo. Assim, quando os portugueses chegaram, depararam-se com uma complexa rede de suserania e vassalagem que tomava o interior moçambicano.

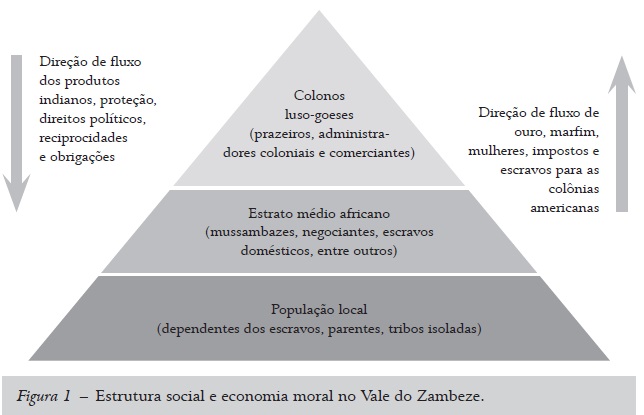

Na verdade, uma vez que o esforço colonial português foi marcado por uma frágil estrutura econômica, política e militar, os colonos, para manterem-se vivos e preservar minimamente uma sociedade branca funcionando, se viram obrigados a reforçar tais estruturas políticas tradicionais (Isaacman 1972; Newitt 2012; Rodrigues 2013b). Ao distribuir seletivamente bens, recursos, armas e poder entre os autóctones, os prazeiros foram capazes de criar uma rede de alianças em África e expandir o domínio burocrático da Coroa portuguesa.

O sistema linhageiro que caracterizou a expansão do domínio karanga no século xiv baseia-se na ideia de concentração e redistribuição de bens, direitos, armas, poder político e outros benefícios por um líder poderoso a quem outros chefes devem pagar um tributo. Desse modo, transformando-se em mediadores entre as sociedades locais e a rede de comércio internacional, os colonos portugueses – conhecidos como prazeiros – tomaram o lugar dos grandes chefes africanos, importando armas, tecidos indianos, artigos europeus, e exportando ouro, marfim e escravos, de modo a costurar uma aliança local, muitas vezes celebrada no casamento do prazeiro com uma ou mais mulheres autóctones.[17]

O governo e a legitimidade dos grandes senhores brancos eram medidos por sua capacidade de redistribuir bens ocidentais através de sistemas tradicionais de linhagem e parentesco (Rodrigues 2013a, 2013b). A falha na manutenção desse fluxo, o castigo físico excessivo ou injusto, ou simplesmente a derrocada do poder senhorial eram motivos para a dissolução do pacto, motim, troca de um senhor pelo outro ou até mesmo o assassinato do prazeiro considerado cruel.[18]

Assim, a fama dos grandes senhores brancos foi disseminada por todo o Vale do Zambeze. Livingstone e Livingstone (1866), ao descrever Tete em meados de oitocentos, contam a história de um “inteligente e ativo jovem negro” que teria se voluntariado à servidão. Chibanti, até então um homem livre, explicou sua decisão ao viajante. Contou que estava “sozinho no mundo” e, sem pai, nem mãe, não tinha quem pudesse “dar-lhe água quando estivesse doente ou comida quando tivesse fome” (Livingstone e Livingstone 1866: 55, tradução minha). Chibanti vendeu-se para Major Sincard, um prazeiro reconhecidamente compassivo com seus escravos, que tinham “pouco a fazer e muito o que comer”. A astúcia singular com que conduziu o negócio, vendendo-se por três peças de tecido – com as quais comprou um homem, uma mulher e uma criança, restando-lhe ainda uma peça –, garantiu-lhe capital inicial suficiente para posteriormente adquirir mais escravos, manter uma canoa grande navegando o Zambeze e assegurar o posto de mediador entre as sociedades locais e os grandes senhores brancos, de modo a fortalecer suas linhagens e manter o sistema político local funcionando.[19]

Em Tete, a chegada de novos chefes inundou o sistema político com produtos estrangeiros. Assim, a associação com os portugueses tornou-se um ambíguo e perigoso método para a ascensão política e econômica das populações autóctones. Ainda que muitos indivíduos tenham preferido se isolar nos escassos territórios entre os domínios britânicos e lusitanos e outros tenham resistido ativamente contra o jugo estrangeiro, grande parte da população do Baixo Zambeze viveu sob influência portuguesa, contexto onde a aliança com os grandes senhores de terra brancos poderia ser vista como um ousado projeto político de um estrato médio africano que buscava manter seu prestígio redistribuindo bens e agregando indivíduos em suas redes tradicionais de dependentes.

Desse modo, sugiro que, se a chegada dos portugueses em pouco modificou a prática de distribuição e redistribuição de benesses por meio de um sistema linhageiro autóctone, a estruturação de uma pequena e privilegiada sociedade branca local fez com que os meios de produção da alteridade fossem reindexados a partir da diferença racial e da espiritualidade mágico-religiosa. Além do mais, ao produzir um sistema de reciprocidade no qual o branco encontra-se no topo, o regime colonial estabeleceu uma economia moral racialmente demarcada que perdura até os dias de hoje, sem, no entanto, modificar a estrutura elementar do sistema político zambeziano (Andrade 2016).

No Zambeze, o processo de colonização criou um sistema de obrigação em que o acesso aos brancos tornou-se uma forma privilegiada de obter riqueza e o poder político. Isso ajuda a explicar por que, até hoje, um sistema político justo é avaliado pela capacidade de indivíduos poderosos redistribuírem bens e direitos por meio de uma estrutura política baseada na raça.

Com a virada do século xx e com a nova política desenvolvimentista do Estado Novo português, a província de Tete recebeu uma nova leva de colonos brancos. O período tardo-colonial, embora tenha mudado as relações de trabalho e a dinâmica da exploração colonial, não afetou a estrutura hierárquica de obrigações estabelecidas pela ocupação anterior. Muito pelo contrário. A chegada de brancos, fábricas, indústrias mineiras e comércios injetou novos produtos na economia de Tete, que foram novamente redistribuídos pelo estrato médio africano em torno de seus dependentes.

O investimento estatal, a vinda de novas empresas e a tentativa de estabelecer uma nova comunidade branca impulsionou a economia de Tete. Além da abertura de novas empresas mineiras, em 1957, as políticas nacionais-desenvolvimentistas do governo salazarista estabelecem a criação do GPZ (Gabinete do Plano do Zambeze), agência de desenvolvimento que pretendia transformar Tete no “celeiro de Moçambique”.

O projeto colonial mais audacioso foi, sem dúvida alguma, a construção da represa de Cabora-Bassa. A grande oferta de empregos que se verifica a partir de 1969 faz com que Tete se torne, pela primeira vez, destino de uma intensa migração (Isaacman 2005). Marcelo Caetano, primeiro-ministro à época, afirmou que a usina – então a maior de toda África Austral – aumentaria consideravelmente a área irrigável do Vale do Zambeze e possibilitaria a povoação de Tete com mais de um milhão de portugueses.

Embora tais planos tenham sido interrompidos pela guerra de libertação que se aproximava, o período tardo-colonial foi marcado pelo aumento de investimentos e empregos e pela vinda de uma nova comunidade branca à região.[20] Com hábitos de consumo específicos, que foram devidamente satisfeitos pelo renovado e vibrante comércio local e pela legião de serviçais que orbitava as casas dos novos senhores brancos, a nova elite estrangeira reforçou os planos locais de ascensão social por meio do fortalecimento do sistema político local. A chegada dessa nova população sacramentou o papel moral do colonizador branco enquanto chefe, provedor de uma linhagem de dependentes e árbitro e juiz do sistema político autóctone.

Em 1959, o padre espanhol Raúl, chefe da missão de São José de Boroma, enviou uma carta ao administrador de Moatize sobre o drama vivido pelo velho Chamburuka e sua mulher Emília. O seu filho Tiago trabalhava nas empresas mineiras coloniais como operador de telefone, mas ele havia se esquecido dos seus velhos pais na aldeia e não enviava qualquer ajuda há algum tempo. A fome se agravava naquele inverno e o velho Chamburuka, sem alternativas, procurou a missão em busca de ajuda. Ao padre contou que, quando seu filho trabalhava na fábrica de cimento no Dondo, o diretor fazia com que, todo mês, 100 escudos fossem descontados de seu salário e enviados diretamente para os seus pais. No entanto, assim que ele mudou de emprego, os dois pararam de receber qualquer coisa. O padre assina o verso da carta e confirma o acordo que o diretor da fábrica de cimento mantinha com os pais de Tiago. O dinheiro passa, então, a ser enviado ao superior da missão, que liberava gradualmente quantias determinadas para que não fosse tudo desperdiçado em bebidas.[21] A proximidade do casal com o padre, o contato com o administrador e a percepção pela empresa colonial de suas obrigações para com a dita população indígena fez com que os velhos reatassem o antigo acordo com o novo chefe de seu filho e passassem a receber 100 escudos a cada dois meses.[22]

Em Tete, as lembranças dessa época áurea do colonialismo português são um tanto ambíguas. Em maio de 2014, eu e Seu Afonso, velho agricultor habitante da capital, estávamos sentados embaixo da sombra da única árvore de seu jardim. Ele lembrara dos antigos “tempos dos colonos”, quando trabalhou na construção de Cabora Bassa. Com o primeiro salário que recebeu, voltou para Changara, sua terra natal, e ofereceu parte do pagamento do lobolo para o pai de Dórica, que se tornou sua esposa.[23] Já casado, voltou para Songo, distrito no qual os trabalhadores da represa ficavam. “Aquilo que era vida, Seu Inácio”. Sua afirmação me pegou de surpresa. A literatura sobre a construção da represa oferece relatos de trabalhos forçados, castigos físicos e precárias condições de habitação. As modernas vilas operárias, que de acordo com o governo português seriam erguidas para os camponeses, nunca saíram do papel. Excetuando-se a construção de algumas casas-modelo, o projeto foi totalmente abandonado; em alguns casos, os camponeses eram apenas realocados para algum lugar no meio do mato e obrigados a construírem suas próprias casas. Em outros aldeamentos, o governo ergueu algumas habitações de pau a pique em uma área cercada com arame, controlando a saída e entrada de todos os indivíduos (Isaacman 2005). Porém, as lembranças de Seu Afonso eram muito mais amenas: “Bebíamos vinhos e fumávamos cigarros portugueses, passeávamos de viatura e ganhávamos alguma mola”. “O trabalho não era pesado?”, perguntei. Assentiu silenciosamente com a cabeça. Pensou por um minuto. “Os gajos batiam mesmo”, concordou, “mas você tem que ir lá, Seu Inácio. As ruas são todas de pedra, as casas bonitas e arrumadas… parece a Europa…”

Alexandre, jovem técnico de desenvolvimento rural de uma ONG local, tinha uma opinião semelhante sobre os tempos coloniais. A organização em que trabalhava lutava contra o fechamento de suas atividades e, com a vinda de novas verbas, o mercado da ajuda internacional se tornava cada vez mais competitivo. Os projetos passavam a exigir uma linguagem técnica plenamente acessível para os formandos dos cursos superiores sobre desenvolvimento das universidades europeias, mas quase indecifráveis para os trabalhadores locais de Tete. Ao comentar sobre a situação de penúria em que a ONG se encontrava, Alexandre comparava os tempos atuais com a vida dura, porém relativamente farta, dos tempos coloniais: “A verdade é que queríamos a independência política dos portugueses, mas não a independência econômica”. Alexandre não chegara a viver os regimes de trabalhos forçados e nem os castigos físicos do regime colonial, mas sempre ouvia as histórias de seus parentes sobre os “tempos do colono”.

“Eduardo Mondlane, primeiro presidente da Frelimo, queria apenas a independência política dos portugueses. Samora [é] que veio depois e pediu a independência econômica. Os tugas tiveram que sair correndo daqui, com apenas uma pasta na mão. Deveriam ter feito como a África do Sul ou o Zimbábue, mas Samora quis deixar só os pretos aqui”.

“Mas na África do Sul havia o apartheid…”, considerei. “Sim, mas isso é coisa do passado. Agora vivem lá brancos e pretos”, replicou.

Democracia e desenvolvimento

Em Tete, ao longo dos séculos, a sobreposição do discurso racialista europeu ao sistema político autóctone usado para a manutenção do regime colonial e redistribuição de bens e poder político levou à produção de uma economia de valores e normas morais racializada. A produção dessa alteridade entre negros e brancos e os modos pelos quais ela passou a regular a distribuição de poder e bens transformou-se no prisma através do qual a modernidade e o desenvolvimento passaram a ser avaliados.

Logo após a proclamação da independência moçambicana em 25 de junho de 1975, o governo de Samora Machel declarou a ordem 24/20 – decretando que todos os portugueses deveriam deixar o país em 24 horas, levando até 20 quilos de pertences na bagagem. Entretanto, em Tete, o sumiço dos brancos passou a significar o fim do sistema de reciprocidade local e o desaparecimento de modos seculares de ascensão social.

Ainda que a crise humanitária que se seguiu à guerra da independência seja explicada pela guerra civil que alastrou rapidamente e pela violenta política que perseguiu crenças tradicionais e desautorizou sistemas políticos locais (Geffray 1990; West 2009), em Tete, os “tempos de Samora”, caracterização popular do regime socialista, ficaram mais conhecidos por terem causado o “sumiço dos brancos” e o desaparecimento da própria riqueza.

Nesse sentido, a chegada da democracia, das ONGs estrangeiras e dos empreendimentos mineiros trouxe, cada qual a sua vez, uma esperança renovada de que os brancos voltariam – e com eles, novas oportunidades de aliança política, desenvolvimento, empregos e produtos ocidentais. No entanto, a insistência da cooperação internacional em manter metodologias malsucedidas ao longo dos últimos 30 anos e a implementação das empresas mineiras com um novo regime de trabalho neoliberal, no qual Moçambique é apenas o ponto inicial de uma cadeia produtiva mecanizada cujo processo de agregação de valor encontra-se fora de seu território nacional, frustraram tais expectativas.[24] Se, anteriormente, a exploração portuguesa contava com políticas de fixação de colonos, criação de um comércio local e infraestruturas econômicas que garantiam emprego e serviços domésticos para parte da população autóctone, hoje em dia, o cenário é outro.

A mecanização da mineração faz com que a Vale necessite de muito menos empregados do que as antigas companhias coloniais. Ademais, o alto grau de especialização dessas funções levou a empresa a buscar funcionários qualificados em Maputo. E, para piorar, os poucos brancos estrangeiros que chegam na região moram em condomínios de luxo, que possuem supermercados, academias, bares e restaurantes, e raramente saem do sítio da mina ou requerem qualquer tipo de serviço da população local, que continua enviando, sem sucesso, currículos para as empresas da região.

Hoje em dia, os tetenses perguntam-se onde estariam os brancos e o que foi feito com os empregos e desenvolvimento que deveriam ter chegado junto com eles. Observando a imensidão de carros que circulam pelas estradas, em contraste com a pobreza material da maioria da população, muitos começam a questionar os novos tempos democráticos. A ausência de um líder forte que poderia distribuir riqueza e poder, elemento essencial para a restauração do sistema de obrigações anterior, é constantemente mencionada pelos meus interlocutores para questionar a democracia. Segundo eles, os novos tempos democráticos teriam dado “liberdade demais” ao espírito invejoso que habita as peles negras e afastado dos habitantes de Tete qualquer nova oportunidade de desenvolvimento.

Bibliografia

ALDEN, Chris, 2001, Mozambique and the Construction of the New African State: From Negotiations to Nation Building. Nova Iorque, Palgrave. [ Links ]

ANDRADE, Inácio de Carvalho Dias de, 2016, “Tem Um Espírito que Vive dentro Dessa Pele”: Feitiçaria e Desenvolvimento em Tete, Moçambique. Campinas, Unicamp, tese de doutorado.

AUSTEN, Ralph A., 1993, “The moral economy of witchcraft: an essay in comparative history”, em J. Comaroff e J. Comaroff (orgs.), Modernity and Its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa. Chicago, The University of Chicago Press, 89-110.

BASTIAN, Misty, 1993, “ ‘Bloodhounds who have no friends’: witchcraft and locality in the Nigerian popular press”, em J. Comaroff e J. Comaroff (orgs.), Modernity and its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa. Chicago, The University of Chicago Press, 129-166.

BASTIAN, Misty, 2003, “ ‘Diabolical realities’: narratives of conspiracy, transparency and ‘ritual murder’ in the Nigerian popular print and electronic media”, em H. G. West e T. Sanders (orgs.), Transparency and Conspiracy: Ethnographies of Suspicion in the New World Order, Durham, Duke University Press, 65-91.

CAPELA, José, 1995, Donas, Senhores e Escravos. Porto, Edições Afrontamento. [ Links ]

CESARINO, Letícia, 2014, “Antropologia multissituada e a questão da escala: reflexões com base no estudo da cooperação sul-sul brasileira”, Horizontes Antropológicos, 20 (41): 19-50.

COMAROFF, Jean, e John L. COMAROFF, 1999, “Occult economies and the violence of abstraction: notes from the South African postcolony”, American Ethnologist, 26 (2): 279--303.

ENGLUND, Harri, 2001, “Chinyanja and the language of rights”, Nordic Journal of African Studies, 10 (3): 299-319.

ESCOBAR, Arturo, 1995, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton, NJ, Princeton University Press. [ Links ]

FEIJÓ, João, 2018, “Investimentos económicos, assimetrias socio-espaciais e movimentos migratórios”, em J. Feijó e I. M. Raimundo (orgs.), Movimentos Migratórios para Áreas de Concentração de Grandes Projectos. Maputo, PubliFix, 17-61.

FERGUSON, James, 1990, The Anti-Politics Machine: “Development”, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge, Cambridge University Press.

FERGUSON, James, 1999, Expectations of Modernity on the Copperbelt. Berkeley, University of California Press. [ Links ]

FOUCAULT, Michel, 1989, Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro, Forense Universitária. [ Links ]

FRY, Peter, 2000, “O Espírito Santo contra o feitiço e os espíritos revoltados: ‘civilização’ e ‘tradição’ em Moçambique”, Mana, 6 (2): 65-95.

GEFFRAY, Christian, 1990, A Causa das Armas: Antropologia da Guerra Contemporânea em Moçambique. Porto, Edições Afrontamento. [ Links ]

GESCHIÈRE, Peter, 1997, The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial Africa. Charlottesville, University of Virginia Press. [ Links ]

GLUCKMAN, Max, 1955, “The kingdom of the Zulu of South Africa”, em M. Fortes e E. E. Evans-Pritchard (orgs.), African Political Systems. Londres, Oxford University Press, 25-55.

ISAACMAN, Allen, 1972, Mozambique: The Africanization of a European Institution. The Zambesi Prazos, 1750-1902. Madison, University of Wisconsin Press. [ Links ]

ISAACMAN, Allen, 2005, “Displaced people, displaced energy, and displaced memories: the case of Cahora Bassa, 1970-2004”, The International Journal of African Historical Studies, 38 (2): 201-238.

ISAACMAN, Allen, e Barbara ISAACMAN, 1975, “The prazeiros as transfrontiersmen: a study in social and cultural change”, International Journal of African Historical Studies, 8 (1): 1-39.

LIVINGSTONE, David, e Charles LIVINGSTONE, 1866, Narrative of an Expedition to the Zambesi and its Tributaries; and of the Discovery of the Lakes Shirwa and Nyassa. Nova Iorque, Harper & Brothers Publishers. [ Links ]

MACUANE, José, 1997, “Reformas econômicas em Moçambique: atores, estratégias e coordenação”, em P. H. Fry (org.), Moçambique: Transição para a Democracia. Rio de Janeiro, Tempo Presença, 251-276.

MASSINGUE, Nelsa, e Carlos MUIANGA, 2013, “Tendências e padrões de investimento privado em Moçambique: questões para análise”, em Luís de Brito et al. (orgs.), Desafios para Moçambique, 2013. Maputo, Instituto de Estudos Sociais e Económicos, 125-147.

MEF – Ministério de Economia e Finanças, 2016, Pobreza e Bem-Estar em Moçambique: Quarta Avaliação Nacional (IOF 2014/15), disponível em https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Final_QUARTA%20AVALIA%C3%87AO%20NACIONAL%20DA%20POBREZA_2016-10-26_2.pdf (última consulta em fevereiro de 2020).

NEWITT, Malyn, 1969, “The Portuguese on the Zambezi: an historical interpretation of the prazo system”, The Journal of African History, 10 (1): 67-85.

NEWITT, Malyn, 2012, História de Moçambique. Lousã, Publicações Europa-América. [ Links ]

RODRIGUES, Eugênia, 2013a, “Os ‘cafres da religião’: escravatura, trabalho e resistência em Moçambique no século XVIII”, em R. Guedes (org.), África: Brasileiros e Portugueses: Séculos XVI-XIX. Rio de Janeiro, Mauad, 147-174.

RODRIGUES, Eugênia, 2013b, Portugueses e Africanos nos Rios de Sena, os Prazos da Coroa nos Séculos XVII e XVIII. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

SANDERS, Todd, 2003, “Reconsidering witchcraft: postcolonial Africa and analytic (un)certainties”, American Anthropologist, 105 (2): 338-352.

SILVA, Marta Zorzal e, 2014, “Cooperação Sul-Sul, investimentos externos e desenvolvimento: existem novas perspectivas a partir do sul global?”, Cadernos de Estudos Africanos, 27: 33-54.

VANSINA, Jan, 1990, Paths in the Rainforests: Toward a History of Political Tradition in Equatorial Africa. Madison, University of Wisconsin Press. [ Links ]

WEST, Harry, 2009, Kupilikula: O Poder e o Invisível em Mueda, Moçambique. Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais. [ Links ]

Receção da versão original / Original version 2018 / 05 / 07 Receção da versão revista / Revised version 2018 / 11 / 09 Aceitação / Accepted 2019 / 06 / 03

Notas

[1] O presente artigo é parte da minha tese defendida em 2016 junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas (PPGAS/Unicamp) com apoio e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

[2] Até 2014, a Vale, SA, maior investidora na região, já havia investido cerca de 1,9 bilhões de dólares em Moçambique (Silva 2014). Infelizmente, não existem dados atualizados sobre as novas ondas migratórias na província de Tete. O último censo nacional foi realizado em 2007, ano de assinatura de contrato entre a empresa e o governo, e, portanto, não foi capaz de avaliar o impacto da crescente massa populacional que se dirige à cidade de Tete e a Moatize. Entretanto, alguns autores têm tentado analisar o fenômeno por meio de pesquisas qualitativas e entrevistas. Para Feijó (2018), a migração interna é especialmente constituída por indivíduos originários de Gaza, Zambézia e Sofala, além de outros distritos da província de Tete, enquanto os malauianos e zimbabuanos são os maiores grupos estrangeiros.

[3] Embora esse valor não tenha sido desembolsado em sua totalidade, o plano da empresa conta com projetos para uma usina termoelétrica, dinheiro para o fomento de grandes latifúndios ao longo da linha férrea para Nacala e aportes sociais em casas para desalojados pela empresa e segurança alimentar para suas famílias. Nesse plano ampliado, o total de investimento no país deve superar os dez bilhões de dólares até 2022.

[4] Massingue e Muianga (2013) demonstram que a atividade mineira fomentou certa diversificação da cadeia produtiva em Tete; no entanto, como os novos setores econômicos surgiram exclusivamente para atender a demanda do complexo industrial extrativo, que exige pouco processamento do produto final, os autores questionam a capacidade do investimento externo para produzir um crescimento sustentável para a economia como um todo. Feijó (2018), por sua vez, destaca que o impacto dos grandes projetos extrativos na criação de postos de trabalho é bastante discutível. Para ele, os movimentos migratórios propiciam a “concentração de um forte contingente de uma mão de obra disponível e com qualificações indiferenciadas, exercendo uma pressão para a diminuição dos salários” (Feijó 2018: 60).

[5] Cf. “Em 2018 Vale deixa de exportar carvão via porto da Beira”, Portal do Governo de Moçambique, em http://portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Em-2018-vale-deixa-de-exportar-carvao-via-porto-da-beira (última consulta em fevereiro de 2020).

[6] Durante a década de 90, Moçambique tornou-se alvo prioritário dos empréstimos dos organismos multilaterais e da cooperação internacional para o desenvolvimento, chegando a ter 80% das receitas do Estado vindas de tais organismos. Entretanto, diferentes ONGs já atendiam a população moçambicana desde meados da década de 1980. No Maláui, organizações recebiam os refugiados da guerra civil, enquanto em Tete entidades nórdicas implementavam planos para o desenvolvimento rural acordados com Samora Machel logo após a independência (Andrade 2016). Nesse ínterim, as ONGs proliferaram, passando de cinco em 1981 para 130 em 1990. Também mudaram o seu foco de trabalho: se, durante a guerra civil, as organizações centravam seus esforços no atendimento humanitário emergencial, a partir da oficialização de sua existência pela constituição de 1990, as ONGs firmaram raízes em Moçambique. Até 1995, o foco na ajuda e desenvolvimento ajudou a criar 40 agências governamentais e multilaterais (Macuane 1997). Também em 1990, o Ministério da Cooperação identificou 12 ONGs locais com recursos suficientes para participar de plataformas internacionais; em 1993, esse número havia subido para 87 e passou de 100 nos três anos seguintes (Alden 2001). Em 2014, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação encontrou 430 ONGs estrangeiras no país e identificou cerca de 150 ONGs nacionais em atuação.

[7] Também acompanhei, com menor intensidade, o trabalho de outras organizações em Tete, como a ADELT (Associação para o Desenvolvimento Econômico Local de Tete), o ITC (Instituto para Terras Comunitárias) e a SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers – Fundação Holandesa de Voluntariado).

[8] Segundo relatório do Ministério de Economia e Finanças do governo moçambicano, que possui estatísticas oficiais desde 1996, o índice de Gini, indicador da desigualdade econômica, vem crescendo ao longo dos últimos 20 anos em Moçambique: a nível nacional, verifica-se um aumento de 0,40 para 0,47 (MEF 2016: xviii). Nas províncias centrais, embora o aumento da desigualdade tenha sido menor (0,38 para 0,41), a região apresenta dos piores indicadores quanto à educação, saúde e bem-estar social, sendo as condições de moradia e salubridade as mais precárias (MEF 2016). No entanto, para além das estatísticas e dados oficiais, a percepção de que as oportunidades estão cada vez mais escassas é recorrente em qualquer conversa cotidiana. As longas filas para entrega de currículos nas companhias mineiras, as poucas vagas disponíveis, os conflitos entre governo, empresas extrativas e população, as denúncias de corrupção envolvendo membros da Frelimo e, sobretudo, a crescente circulação de bens, carros, pessoas e dinheiro sem que haja qualquer melhora efetiva no nível de vida de grande parte da população são exemplos sempre presentes nas falas dos tetenses e são usados para justificar o agravamento de sua posição política, econômica e social nos últimos anos.

[9] Diferentes antropólogos já dissertaram sobre esse tema. O aumento da desigualdade social no pós-apartheid sul-africano e o fortalecimento das “economias ocultas” foram trabalhados por Jean e John Comaroff (Comaroff e Comaroff 1999). Harry West (2009), em sua etnografia no norte de Moçambique, demonstrou como o poder em Moçambique atua em duas esferas separadas, mas influenciáveis entre si, a material e a invisível. Austen (1993), Bastian (1993, 2003), Geschière (1997) e Sanders (2003) também têm se dedicado a revelar o intricado entrelaçamento entre dinâmicas invisíveis e as recentes mudanças políticas e econômicas. Segundo esta literatura, as reformulações e recriações das práticas feiticeiras expressam a intensidade do esforço empreendido por populações locais para ressignificar mudanças políticas e econômicas e adquirir controle sobre elas (Geschière 1997).

[10] Algo em torno de mil dólares, à época.

[11] Para maiores informações, ver Englund (2001).

[12] Existem boas etnografias sobre locais fora das esferas de inscrição das instituições ou sobre modos de resistência e subversão a seus projetos que ressaltam a multiplicidade de atores envolvidos neste processo. Porém, a despeito de suas importantes diferenças teóricas, grande parte da discussão sobre o desenvolvimento continua focada nas análises do “aparato técnico e a lógica sistêmica das organizações de cooperação, entendidas como globais” (Cesarino 2014: 28). Em grande medida, isso se deve ao fato de que alguns autores – muitos deles partícipes do aparato deenvolvimentista –, etnografaram pontos de vistas locais na tentativa de inseri-los no corpus técnico das agências. Em minha tese (Andrade 2016), defendo que a esfera institucional e a percepção local sobre sua conformação não se encontram separadas. Pelo contrário, em Tete, a multiplicação da rede técnica do desenvolvimento deve-se menos aos mecanismos internos de reprodutibilidade do que à concepção espiritual sobre o desenvolvimento.

[13] Machamba é a palavra do português moçambicano para “horta” ou “roçado”.

[14] Fry (2000) descreveu uma narrativa similar em uma comunidade cristã no Chimoio, capital da província de Manica. Para ele, a conjugação do ascetismo protestante com os “espíritos revoltados” locais produziu uma guerra espiritual incessante no Vale do Zambeze.

[15] Harry West (2009) descreve o vínculo entre feitiçaria e inveja em Moçambique.

[16] Como proposto por Foucault (1989), procuro escapar do ímpeto historiográfico de produzir nexos entre relações causais ou reduzi-los a uma ordem de fenômenos objetivamente identificáveis. A intenção é problematizar relações de poder e de conhecimento que produzem realidades, saberes e modos de pensar e sentir o mundo. Neste sentido, não estou interessado na concatenação consecutiva de fatos históricos, mas no processo de formação de uma epistemologia local através da qual as populações africanas de Tete percebem o mundo e a política, e que foi capaz de perpetuar os modos de vida locais ao longo dos séculos.

[17] Cf. Rodrigues (2013b) e Isaacman (1972).

[18] A sublevação política desse sistema não difere das sociedades tradicionais observadas por Vansina (1990), em que a ruptura do fluxo de bens e poder é a causa e o meio pelo qual determinado indivíduo ou grupo declara autonomia em relação aos outros. Para Gluckman (1955), a unidade dos Estados africanos baseia-se na manutenção de uma identidade étnica assentada no que chama de “ciclo de revoltas conservador”, ou seja, em um complexo de grupos políticos que lutam pelo reinado, mas não por sua independência do sistema. Para maiores informações sobre essas dinâmicas locais no Vale do Zambeze durante os séculos xviii e xix, ver Rodrigues (2013b).

[19] O ritual do “corpo vendido”, prática de oferecer-se como escravo a um senhor branco, era considerado um expediente minoritário em Moçambique. Para Isaacman (1972), a maioria dos escravos era conquistada por meio da coerção física. Entretanto, à luz de novos documentos e pesquisas, tanto Rodrigues (2013a, 2013b) como Newitt (2012) concordam que a história de Chibanti, antes de ser a exceção, constituía-se como regra.

[20] Na literatura lusitana sobre o tema, a “guerra de libertação” também aparece referenciada como “guerra colonial”.

[21] Em Rodrigues (2013a), podemos ver como a Igreja Católica também se torna parte dessa rede de reciprocidade. Em 1710, por ocasião de uma grande fome, Frei Pedro da Trindade troca alimentos por trabalho com os moradores de Zumbo, tornando-se chefe de uma legião de escravos, estimados em mais de 1600 homens.

[22] A carta encontra-se no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Fundo de Tete, Caixa 35, Moatize, 22 de abril de 1959.

[23] Lobolo: dote pago pelo homem como forma de incorporar os filhos no sistema linhageiro paterno.

[24] Para maiores detalhes sobre as características atuais dos investimentos estrangeiros em Moçambique, cf. Feijó (2018). Segundo Ferguson (1999), o modelo atual de investimento das grandes multinacionais privilegia investimentos estratégicos em polos de alta tecnologia que demandam trabalhadores qualificados, em sua maioria estrangeiros com diplomas superiores. Para ele, os projetos mineiros que atuam em África são enclaves industriais estreitamente integrados às sedes das corporações multinacionais e os centros metropolitanos, mas abruptamente isolados em relação às suas próprias sociedades nacionais.