Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista Diacrítica

versão impressa ISSN 0807-8967

Diacrítica vol.26 no.3 Braga 2012

Identidade e literatura: O Eu, o Outro, o Há

Identity and literature: The I, the OTHER, the THERE IS

João Barrento*

*Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, Portugal

RESUMO

A questão de fundo (abordada de um ponto de vista teórico, e com três exemplos): o gesto, quase compulsivo, dos criadores para dizer Eu sou Outro/Outros, explicável pela própria natureza desse acto criador. Nos casos mais radicais de oscilação identitária, são diversas, na sua relação com a escrita, as saídas encontradas para o dilema do nome. Em Fernando Pessoa, através da dissociação e dramatização do Eu (toda a Obra, incluindo a ortónima, é uma construção heterónima, ou heterógrafa); em Paul Celan, pela anulação trágica do Eu, pela via de uma poesia absoluta, em que um Isso, a própria voz da linguagem, fala a partir das ruínas da barbárie sem nome; em Maria Gabriela Llansol, por uma tripla via: discursiva (a das vozes do texto); genológica (o caso singular da autobiografia transformada em signografia); e filosófica (o salto do plano do Eu para o do Há, do registo pessoal/impessoal para a escrita à distância de si e do nome).

Palavras-chave: Identidade-alteridade; representação-autorrepresentação; Fernando Pessoa, Paul Celan; Maria Gabriela Llansol

ABSTRACT

The main issue (dealt with from a theoretical point of view and with reference to three paradigmatic examples): the almost compelling impulse of creators to say I am the Other/I am Others, that can be explained by the very essence of the creative act. In the more radical cases of identitarian oscillation there are, in the field of literature, different ways out of the dilemma of the name. In the work of Fernando Pessoa through dissociation and dramatization of the I (thus making of all his work, including the ortonimous one, a heteronymic, or heterographic construction); in the case of Paul Celan through a tragic annulation of the I, by means of an absolute poetry in which a Id, the voice of language itself, speaks from the ruins of nameless barbarity; in the work of Maria Gabriela Llansol, through a triple path: the discursive one (the entangled voices of the text); the one of genre (the unique case of autobiography turning out to be a signography); and the philosophical one (the leap from the level of the I to that of the There is, from a simultaneously personal/impersonal writing to a form of wiring at a distance from oneself and ones own name).

Keywords: Identity-alterity; representation and self-representation; Fernando Pessoa, Paul Celan; Maria Gabriela Llansol

Tentemos um primeiro esboço de resumo dos problemas a tratar. Leio na capa do Ípsilon (suplemento do Público) de 15 de Abril de 2011: O meu nome é Philip Roth e escrevo livros! Tipicamente americano (é evidente o eco de John Ford), este gesto de se autonomear e, com alguma ingenuidade, atribuir a esse nome próprio a escrita de livros. Na Europa, o nome e a sua ligação directa à escrita foi sempre muito mais problemático, que o mesmo é dizer, a questão da identidade foi sempre um problema – etimologicamente: um promontório a ultrapassar, algo que é lançado para além de si e nos pode lançar para além de nós.

O problema da identidade e a identidade como problema estão presentes na literatura europeia desde muito cedo (e já na forma antiga do diálogo, que, na filosofia ou na literatura, atenua desde logo a afirmação excessiva do Eu, ao desdobrá-lo em personae, e situando-o em contexto dialógico): encontramo-lo no uso do pseudónimo ou do nome literário desde os Cancioneiros medievais; em formas dramatizadas como o chamado Rollengedicht alemão do século XVIII, em que o poeta se esconde por detrás de uma ou mais personagens; no jogo das máscaras e da impessoalidade em todos os momentos pré-modernos do século XIX, dos Romantismos (o alemão e o inglês, em particular com Hölderlin e Keats) aos poetas que mais explicitamente preparam e antecipam a modernidade, ou já a constituem: Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé, mas também Robert Browning e os seus monólogos dramáticos[1]; e, naturalmente, na maior parte dos autores dos Modernismos, Valéry ou Eliot, Gottfried Benn ou Pessoa, para só mencionar alguns, e poetas.

No mesmo dia e no mesmo jornal – e destaco este caso pelo contraste radical com o americano Philip Roth –, o escultor português Rui Chafes, que na sua área específica se alimenta exemplarmente de algumas daquelas tradições, instado a falar de si e da sua Obra, assume um gesto, mais europeu, de pudor de si e do nome, falando exclusivamente através daqueles que o formaram (que constituiram a sua identidade artística, e são parte intrínseca dela), a começar por um dos seus mestres maiores, o escultor alemão Tilman Riemenschneider. Rui Chafes começa por afirmar: Nasci em 1266 numa pequena aldeia que já não existe, na Francónia, Baviera..., e nunca sairá deste registo distanciado.

A partir destes dois exemplos podemos colocar a questão de fundo, que abordaremos em primeiro lugar de um ponto de vista teórico, e depois documentaremos com três exemplos bem diferentes. Este gesto, quase compulsivo, dos criadores para dizer: Eu sou Outro/Outros explicar-se-á talvez pela própria natureza desse acto criador: nada nasce apenas a partir de um Eu (empírico ou transcendental), o processo é sempre mais complexo. Nenhum Eu se constitui sem um Outro, a identidade só é compreensível em relação com uma, ou várias, alteridades. Isto é sabido há bastante tempo, e hoje pacífico.

Mas, no caso da literatura, a vertente específica do problema é desde logo determinada por um aspecto particular, que tem a ver com a mediação da linguagem verbal. Não temos a linguagem, é ela que nos tem a nós (Karl Kraus); Não meu, não meu é quanto escrevo... (F. Pessoa); Eu não sou eu nem sou o outro... (Mário de Sá-Carneiro), etc. Ou seja: há um para-além-da-linguagem que o sujeito não controla (o sujeito de escrita, e também o de fala: veja-se o final do Tractatus de Wittgenstein). E é esse além-de que move a escrita. Por isso, sobretudo desde os Romantismos, é mais forte a consciência dos limites, deste estar aquém-de (das capacidades expressivas da linguagem), que afecta necessariamente o sujeito e a sua identidade. Instalam-se formas várias de cepticismo e perspectivismo (com especial destaque, e incidências literárias, no caso de Nietzsche) e impõe-se a ideia da não-coincidência do Eu (uma pluralidade de manifestações) consigo e com a linguagem – consigo, isto é: com o seu si(-mesmo)/Selbst. Mas, que(m) é esse si(-mesmo), que não se confunde com o Eu? Uma essência determinante?

A literatura moderna, e alguma contemporânea, porá então em causa a mesmidade-do-ente que se manifesta no terreno particular do Ser da Literatura, implícita no próprio conceito de id(em)-entidade. Discutiremos isto com a ajuda de alguns filósofos: Heidegger (e a identidade como co-pertença), Ricoeur (e a diferença entre identidade e ipseidade), Levinas (e a noção do Há), José Gil (e o caso particular de Pessoa). E veremos, com três exemplos concretos (de poetas, ou não: Fernando Pessoa, Paul Celan e Maria Gabriela Llansol), como nos casos mais radicais de oscilação identitária, de autores nos quais se agudiza a relação com a linguagem enquanto matéria visceral, para lá das suas funções meramente comunicativas ou representativas, são diversas, na sua relação com a escrita, as saídas encontradas para o dilema do nome (desconhecido da multidão daqueles que, na literatura, dizem Eu aproblematicamente):

a. Em Fernando Pessoa, através da dissociação e dramatização do Eu, que leva a que toda a sua Obra (incluindo a ortónima) seja uma construção heterónima (ou heterógrafa);

b. Em Paul Celan (e noutros poetas que escrevem no cone de sombra negra do holocausto, como o russo Ossip Mandelstam, o italiano Primo Levi ou a judia-alemã Nelly Sachs), pela anulação trágica do Eu, rasurado pelo próprio movimento aniquilador da História, mas afirmando-se pela via de uma poesia absoluta, em que um Isso, a própria voz da linguagem, fala a partir das ruínas da barbárie sem nome;

c. Em Maria Gabriela Llansol, por uma tripla via: discursiva (a das vozes que falam no seu texto); genológica (a das formas ou géneros, particularmente o caso singular da autobiografia transformada em signografia); e filosófica, que implica um salto do plano do Eu para o do Há, do registo pessoal/impessoal para a escrita à distância de si e do nome, fora do social, da História e da memória pessoal, e perto do Aberto (Rilke) – no espaço do Há sem Eu, uma espécie de líquido amniótico ou de murmúrio do Ser que produz a energia que se liberta no acto de escrita e leva quem escreve para fora-de-si (hors de soi / hors du moi). Maria Velho da Costa colocou um dia a problemática da escrita em Llansol nos seguintes termos: Tento evitar o tom universalizante do íntimo que é o de Maria Gabriela Llansol. E Eduardo Prado Coelho, comoentando esta afirmação, lança luz sobre o paradoxo: suspeito que em Llansol não há propriamente universalização do íntimo; porque o íntimo já é vivido como universal, foi o próprio sujeito que se universalizou por dentro (e a separação dentro/fora deixou de fazer sentido). (Prado Coelho, 1992: 124-125).

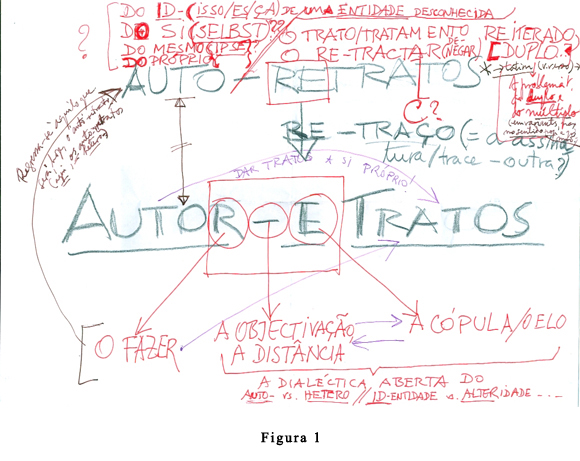

1. Auto-retrato / autor-e-trato

Ao reunir alguns documentos digitais pertinentes para este tema da auto-representação, da identidade e do auto-retrato, aconteceu-me um lapso de escrita (ou da mão) que teria consequências imediatas para a matéria que aqui nos interessa. Em vez de escrever auto-retrato, saiu-me autor-e trato. Reescrevendo o lapso numa folha em branco, a imagem visual da transformação de auto-retrato em autor-e-trato sugeriu-me de imediato uma série de aspectos fundamentais para a problemática que nos ocupa, transformando essa folha numa espécie de espelho e de esquema do meu pensamento. Vejamos como ficou a folha depois das muitas anotações, para depois as comentar:

O lapso é revelador do que pode ser qualquer auto-representação ou auto-retrato modernos: aquilo que se entende normalmente por uma representação de si (auto-retrato), desdobrou-se nos dois momentos envolvidos, o agente (autor) e a acção (o trato) correspondendo aqui o trato (tratamento) à trans-formação ou trans-figuração, des-figuração, hetero-representação de si (auto). Mas a imaginação, e o impacto visual da nova imagem da palavra-expressão, despoletam ainda outras associações: por exemplo com tracto, traço, retractar(-se), que, de facto, estão presentes na etimologia latina de retratar, e também, pela reiteração contida em tratos, da questão do duplo ou do múltiplo (não no sentido pop ou pós-moderno, mas no da criação de variantes de si)... Ligar, pela cópula e e pelos hífens, o autor (o fazer, ou o seu agente) e os tratamentos de si que ele opera, significa, ao mesmo tempo, confundir origem e objecto, ligar e distanciar essas duas metades do fenómeno, introduzindo no processo de auto-representação uma dialéctica aberta do auto versus hetero, da id-entidade versus alter-idade. Auto-representar-se (vir à presença pela mediação da escrita) significa dar tratos a si mesmo; e toda a questão se centra então em saber que entidade é essa que se liga ao id(em), se o Si, ou o Si-mesmo (o Selbst alemão) são versões essencializadas, transcendentais do Eu, ou outras, estranhas ao Eu, mas nascidas dele. Neste caso, corresponderiam, não a formas de id-entidade (redução ao mesmo), mas de ipseidade, uma forma particular de alteridade que Paul Ricoeur define como aquela em que essa alteridade não vem juntar-se de fora ao Eu, mas faz parte do teor de sentido e da constituição ontológica da ipseidade, que é um soi-même en tant que autre (e não se fica por uma comparação) (Ricoeur, 1990: 385). É o próprio no lugar do Outro (este é também o modo como Goethe vê a relação entre tradução e original, nas Notas ao Divã Ocidental-oriental).

O aparecimento inesperado do autor nesta cena nova leva naturalmente a toda a problemática da questão autoral em literatura, da relação da mão (e do corpo) que escreve com o que é escrito: o não meu, não meu é quanto escrevo, de Pessoa, as leituras psicanalíticas (lacanianas) do Isso (ça) que me escreve, ou, numa linha não psicanalítica, a percepção de Llansol de que uma consciência (e não já um inconsciente) a escreve: Há algo maior do que eu, ou seja, diferente de mim, que escreve e mantém a Obra, é uma consciência muito mais vasta do que aquela que poderia ser a fonte do meu corpo; é uma serenidade muito maior do que aquela que tenho dia a dia (Espólio de M. G. Llansol, caderno 1.12, p. 386 [1982]).

A minha providencial folha sugere-me ainda que ao tratar o/do Eu em literatura ou arte se opera sempre uma deslocação do Eu: quem o faz é um autor, e ao fazê-lo (ao figurar-se) desfigura-se. O que era auto- sofre um tratamento de estranhamento, no espelho da sua questionação ou indagação de si – e des-autoriza qualquer pretensão de figuração verdadeira ou autêntica (Manuel Gusmão fala, a este propósito, de instabilização autoral: cf. Gusmão, 2011: 91). Numa entrevista recente saída no primeiro número da revista online Cinema, Georges Didi-Huberman lembra, na senda de Derrida, que filosofia é autobiografia, mas pensar é deixar de se ver a si próprio no espelho do objecto, isto é, ensaiar-se: no ensaio, diz Didi-Hubermann, não tenho necessidade de falar de mim (Didi-Huberman, 2010); e eu próprio constato, em O Género Intranquilo. Anatomia do ensaio e do fragmento: o ensaio não arma o cerco ao Eu, mas à verdade possível e inexpugnável do seu objecto (Barrento, 2010: 23). Também em Llansol é possível constatar como o Há da escrita – a respiração impessoal do texto – é a energia que circula no acto de escrever, e leva quem escreve para fora do Eu, mas não de si, se esse Si / Selbst for uma espécie de fundo residual que conduz a mão de quem escreve. E uma das figuras de místicos presentes na sua Obra desde o início, Mestre Eckhart, sugere já num dos seus sermões (com a epígrafe Quasi stella matutina...) que a imagem, também a de mim, está em mim, mas eu só a posso ver num espelho que é como que o intelecto de Deus, de onde ela nasce em forma de anjo, criatura-outra. Do outro lado do espelho, a minha imagem não pode ser outra coisa senão o Outro-de-mim (Mestre Eckhart, 2009: 302). Giorgio Agamben trata também, num dos capítulos de Profanações (O ser especial Agamben, 2005: 75-82), desta questão da imagem, que atravessa toda a especulação escolástica, ao perguntar-se se a imagem é substância ou acidente, para responder que é acidente, o modo daquilo que é insubstanciável, quer se trate da imagem-reflexo (no espelho, eikon) ou da imagem-representação (interior, eidolon). Num caso como noutro, como sugere também Eckhart, a imagem depende do sujeito: de um sujeito que a provoca pela exposição ao espelho, ou que a cria a cada instante em si mesmo (o Eu imaginante). Mas acontece – e este é o aspecto que mais nos interessa agora – que esse eu imaginante é aquele que se desdobra (em imagens de si), aquele que, quando diz Eu (e ao dizer objectiva-se e cinde-se), está a falar, não de si, mas de uma imagem de si. Há, assim, um eu gerador ao qual se reportam todas as imagens que produz de si mesmo-outro (estamos na problemática dos heterónimos pessoanos, ou também das vozes que falam no texto de Llansol, a que voltaremos), que são da sua espécie, mas não se confundem com ele, porque a imagem é mera aparência, sombra ou fantasma. A linha de separação entre realismo e modernidade passa pelo lugar onde começam a afastar-se estas duas formas de imagem: a imagem que se apega a uma aparência a que chama realidade (o furor do real), e a imagem que faz aparição e assombra (o fulgor do invisível tornado visível, por exemplo em M. G. Llansol) (vd., sobre isto, o livro de Tomás Maia, Assombra. Ensaio sobre a origem da imagem).

Tratar relaciona-se ainda com tratado, uma forma de escrita que não teria nada a ver com o que aqui nos interessa, nem com os autores escolhidos, se não se desse o caso de ela não ser apenas escrita sistemática com pretensão de exaustividade e objectividade, como geralmente é entendida. Mas ela nem sempre é isso, existem desde a Idade Média outras formas de tratado, como aqueles de que fala Walter Benjamin no Prólogo ao livro sobre o drama do Barroco. Nesses tratados, cujo objectivo é a busca de uma essência não delimitável do verdadeiro e cujo método é caminho não directo, ou desvio, o tratado faz-se de renúncias conscientes (do mesmo modo que qualquer auto-representação, ou auto-retrato, renuncia definitivamente, na modernidade, à pretensão de dar a totalidade do Eu, ou a sua objectividade), assumindo uma condição fragmentária como a do mosaico, que vive da relação entre a elaboração micrológica e a escala do todo, e só encontra o seu conteúdo de verdade (relativa) através da mais exacta descida ao nível dos pormenores (Benjamin, 2004: 14-15).

2. O Eu: reflexo e refracção, entre Romantismo e Modernidades

Desçamos então um pouco mais ao nível do pormenor da história e da problemática da identidade na literatura ocidental dos últimos dois séculos. Uma das formas mais comuns de trazer o Eu a primeiro plano, transformando-o com isso desde logo em objecto de controvérsia ou problema, é a da auto-representação do Eu, nas modalidades do auto-retrato (mais frequente nas artes plásticas) e da autobiografia (mais própria da escrita). Das duas se tratará aqui, já que as diversas gradações da exposição, do velamento ou da distanciação do Eu se aplicam a uma como a outra, e também na literatura o auto-retrato surge com alguma frequência. Ou de forma explícita, como no exemplo de Self-portrait in a Convex Mirror, do americano John Ashbery – aliás inspirado num célebre quadro do pintor maneirista Parmigianino com o mesmo título –, em que uma busca implacável de si resulta numa sistemática distorção de si; ou também disseminada, na Obra de poetas para quem a paródia e a auto-ironia são modos de permanentemente se retratarem retractando-se em planos de-formantes, num desconcertante narcisismo antinarcísico, em que o enamoramento de si resulta no desejo de perseguir o outro-de-si (o caso exemplar de Adília Lopes); de modo implícito, nos poetas que praticam mais abertamente a metapoesia, traçando por essa via um auto-retrato poético mais ou menos completo (casos de Vasco Graça Moura – feito a sanguínea, prefiro-me artesão – ou, de modo diferente, Manuel de Freitas – É tão difícil escrever um poema / que não fale da morte); na projecção de si em personagens marcadamente autobiográficas, praticada por alguns autores de uma ficção do estranhamento (Kafka poderia ser aqui referência maior); e há ainda os casos, raros como o de Maria Gabriela Llansol, de uma escrita quase sempre na primeira pessoa que não é um Eu (mas uma Voz, ou um revérbero do Há, a voz impessoal que fala a partir do próprio Ser: trataremos deste caso com mais desenvolvimento na parte final). Finalmente, o auto-retrato literário faz-se com frequência em muitos poemas que são verdadeiras artes poéticas, auto-retratos psicológicos, ou autopsicografias. A mais conhecida será certamente a de Pessoa, mas há outras, e podemos já avançar com um brevíssimo comentário de dois casos célebres e paradigmáticos que mostram como, no espaço de um século, se passou de uma consciência soberana e desproblematizada do Eu para a sua extrema problematização crítica (isto é, que sabe da não-inocência do Eu, evidenciando, pelo contrário, a crise do sujeito trazida pela modernidade estética e filosófica a partir de meados do século XIX, a que ainda nos referiremos adiante). Os casos mencionados são os de Goethe e de Pessoa, respectivamente representados por um único poema (do de Pessoa bastar-nos-á a primeira estrofe):

| Autopsicografia | Como irei eu partilhar... |

| O poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que deveras sente. | Como irei eu partilhar A vida, entre fora e dentro, Se a todos tudo quero dar, Pra viver sob um só tecto? [...] Toda a vida tenho escrito Como penso, como sinto, E assim, meus caros, me divido, Sou sempre um só, e não minto. |

Se em Goethe encontramos um testemunho linear e nada complexo de um Eu com unidade e centro, sem fingimento nem máscaras, e no qual escrever, pensar e sentir se correspondem, já em Pessoa, na sua apodíctica definição do poeta como fingidor de um figimento total e sem resto (agora de um Ele e não de um Eu, o que é já indício de um distanciamento), aqueles três elementos se dissociam e o que resta é o paradoxo de um fingimento que, levado ao extremo, é a mais aguda forma da autenticidade de quem escreve (mas não necessariamente de quem lê, bem menos complexo, como mostram as outras estrofes de Autopsicografia ou o poema Isto).

Na evolução desta problemática, que dos primeiros Romantismos chega até aos Modernos, encontramos, na literatura e também no pensamento, um leque de posições que vai do Eu que diz Eu (a posição dos crentes de si, como Goethe, Victor Hugo ou o anarquista Max Stirner, que, em O Único e a Sua Propriedade, tem como lema A minha causa é exclusivamente o que é meu (...), não é uma causa universal, mas sim... única, tal como eu, ou Coloquei a minha causa sob o signo de mim mesmo: Stirner, 2004: 9-11 e passim) ao que não diz Eu (porque o objectiva: é já o caso, como veremos, de um poeta clássico-romântico-moderno como Hölderlin), até àqueles que deixam de poder dizer Eu de forma aproblemática e dizem Não-Eu ou não meu, não meu... (todos os que aprendem a lição de Nietzsche e do cepticismo filosófico, do próprio Nietzsche a Pessoa, mas também a Brecht ou Benjamin, que a partir dos anos vinte evita o Eu nos seus ensaios). O anarquista Max Stirner, por exemplo, transforma o Eu numa fortaleza, ou num refúgio, contra todas as formas de colectivos, partidos, ideologias humanitaristas hipócritas, etc. Mas a afirmação de identidade libertária do anarquismo não liberta, encerra o indivíduo na prisão, afinal estreita, do seu Eu. O século XIX ainda o faz, mas tudo isso se esboroa depois do golpe de Nietzsche sobre a coesão do sujeito e a possibilidade de afirmar um Eu sem brechas. Os Romantismos mais modernos, o alemão e o inglês, apercebem-se já dessas fracturas, tematizam-nas e tratam-nas literariamente, entre outras através da problemática do duplo (em E. T. A. Hoffmann ou Guy de Maupassant), ou também já da expressão impessoal, e mesmo da proposta de um grau zero da expressão subjectiva (aquilo que Benjamin irá designar de das Ausdruckslose), na poesia tardia e na poética de Hölderlin, de inspiração grega antiga e de antecipação dos Modernos. Este último caso (e também o do destaque dado à capacidade negativa, à ausência de identidade própria do carácter poético do poeta-camaleão por John Keats) é particularmente significativo, pela insistência em três momentos que contribuem para despersonalizar a expressão, superando já o subjectivismo e o impressionismo românticos: 1) aquilo a que Hölderlin, nos comentários ao Édipo e à Antígona, de Sófocles, chama a lei do cálculo; 2) uma lógica poética particular e já claramente moderna, que faz coincidir imaginação, emoção e raciocínio numa expressividade branca da pura palavra servida pelo processo da interrupção anti-rítmica da poesia trágica antiga, que quebra a empatia; e 3) uma forma especial de pathos que não é grandiloquente (à la Victor Hugo), mas resulta antes numa dicção hierática, que tem em Píndaro o seu exemplo antigo maior (e nalguns filmes de Jean-Marie Straub e Danièlle Huillet a sua melhor correspondência moderna): é o modo particular, hölderliniano, de exprimir as órbitas ex-cêntricas da experiência poética (Llansol irá falar, em Hölder de Hölderlin, da estrutura do poema-poente, sugerindo que essas órbitas são poliédricas, já que aí tudo se irá passar então em frases breves, / fazendo rodar o poliedro do tempo: Llansol, 1993: [7]).[2]

Depois, é o tempo de algumas figuras proto-modernas, como Baudelaire ou Rimbaud, questionarem o Eu e as possibilidades da sua autenticidade poética: ou porque essa identidade se desvanece na alienação das alegorias da vida urbana moderna (é a problemática da alienação, da perda e do reencontro do Eu-já-outro no meio da multidão, na poesia pós-Correspondências e nos Pequenos Poemas em Prosa de Baudelaire, ou também em contos como O Homem da Multidão, de Edgar Allan Poe); ou então porque na segunda metade do século, na sequência da crise do sujeito cartesiano supostamente idêntico a si mesmo, se instala aquilo a que Manuel Gusmão chamou a instabilização autoral, ou a alterização dos Modernos, que, desde a camuflagem do poeta-camaleão de Keats, se continuará até ao século XX, com Rimbaud e a poética da dissociação do JE est un autre; com Mallarmé (ao apagar o Eu no enunciado do poema, mais tarde expresso na impessoalização, no objectivo correlativo no lugar do Eu, em T. S. Eliot); com o recurso às máscaras do monólogo dramático de R. Browning, com o fingimento de Pessoa; ou no poema Post-scriptum, de Artaud, citado por Gusmão, onde se sugere que perguntar Quem sou? significa já estilhaçar o Eu – ou melhor, o seu corpo, mon corps actuel (o que não deixa de ser importante, dada a diferença que instaura entre o EU sou Antonin Artaud e o instante do meu corpo no acto de o dizer) (Gusmão, 2011: 11-23 e 84-111).

A mesma problemática se encontra, mais tarde, nos célebres fragmentos de Benjamin (três dos últimos de O Livro das Passagens) em que este autor se coloca a questão do Quem sou? e do nome próprio, interrogando-se sobre a sua substancialidade ou a sua natureza acidental, sobre a relação entre o ser e o chamar-se, enfim, sobre o mistério do nome próprio. Para Benjamin, o que eu sou, que está para além do nome, quando muito se reflecte no nome próprio, é o reflexo daquilo que já foi, do que foi vivido, o hábito de uma vida vivida, o substrato de uma experiência. Quando diz que o nome só pode ser reconhecido em contextos de experiência, quando sugere que somos nós que nos ligamos a um nome (por uma acção animada pelo impulso mimético), ou quando afirma que o brilho original do nome que corresponde ao Ser é objecto de uma mimese (Ser deve entender-se aqui como a vertente da verdade, coincidência consigo próprio, como essência de linguagem, não mera nomeação acidental, que é a sua vertente instrumental da linguagem), está a dizer que eu sou aquilo com que me identifico pela acção, pelo fazer. Esse fazer é o do verbo, não o do nome, nem mesmo o do nome que diz eu (é rara a pergunta quem sou? nos textos de Benjamin, que, como se disse, cedo deixou de usar o pronome pessoal no que escrevia). O mesmo dirá mais tarde também Maria Gabriela Llansol, no diário que escreve para e com Vergílio Ferreira, onde lemos: toda a linguagem está assente no nome, mas o eu como nome é nada, o nome por que nos chamam não é um consistente; um verbo é mais forte do que o nome, porque o nome exclui o que o verbo admite e diz. E, falando de si e de Vergílio Ferreira, conclui: o nosso verbo é escrever (Llansol, 1996: 40, 48).

No século XIX, em especial na sua segunda metade, assiste-se a um questionar em catadupa, e em vários campos, do domínio da Razão, da teoria clássica do sujeito e da ficção do Eu. Marx desenvolverá uma teoria da alienação e reificação dos sujeitos no mundo mercantilizado (de que Benjamin se servirá largamente na sua análise da Modernidade a partir de Baudelaire); Nietzsche dará o golpe de misericórdia decisivo nas ficções do sujeito coeso, do Eu autónomo e uno (que também Freud irá denunciar como uma ilusão, com a tópica freudiana do sujeito: Super ego – Ego – Id, e a imagem do Eu como um iceberg de que só a ponta é visível), do conhecimento objectivo e da linguagem como seu instrumento privilegiado. A filosofia anti-metafísica, anti-substancialista, relativista e perspectivista de Nietzsche será porventura a maior influência sobre a escrita e o pensamento dos modernos a partir de finais do século XIX. Denunciando como meras hipóteses as ficções do Eu, do conhecimento e do mundo verdadeiro, Nietzsche abalará (juntamente com a psicanálise) os alicerces do individualismo e da segurança burgueses, instaurando uma crise do sentido de que até hoje (até Llansol) não recuperámos. O sujeito deixa de ser instância determinante, para ser visto como determinado por factores de ordem ideológica, histórica e psíquica. A filosofia de Nietzsche (particularmente nos fragmentos póstumos, mais do que nos livros publicados) operará uma desmontagem da noção de sujeito, da fragmentação do Eu e do seu descentramento, proporá uma teoria do conhecimento de marca relativista, que levará bastante longe, com as propostas de revisão do substancialismo e da metafísica (o Ser dá-se em graus, não de forma absoluta pré-determinada; não existem sentidos a priori, atrás ou acima das coisas; a multiplicidade do real deve ser medida ao fio do corpo; o cepticismo é uma paixão, não o da negatividade, do desespero do niilismo passivo, mas o das experiências, do niilismo activo, etc...), para afirmar uma filosofia do perspectivismo que haveria de ter consequências determinantes, nomeadamente na hermenêutica e nas poéticas modernas. A crise da linguagem e o cepticismo que se instalam a partir do Fim-de-Século e alcançam o seu ponto alto no Tratado de Wittgenstein são uma consequência muito directa destas ideias, que irão encontrar eco em documentos-chave como a Carta de Lord Chandos, de Hugo von Hoffmansthal, um dos textos fundamentais da crítica da linguagem, e do monismo filosófico, nos começos do século XX.

A este sentimento de insuficiência da linguagem iria reagir, de modos diversos, a poesia das primeiras décadas do século XX, nomeadamente Fernando Pessoa, que, para superar esse mal-estar consigo próprio, com o mundo e com a linguagem, inventaria os heterónimos, diversificando as visões do mundo e os usos da linguagem.

3. Pessoa: o Eu estilhaçado

Tratarei de forma mais breve o caso Pessoa, que é certamente muito mais familiar do que os outros dois. Começaria por lembrar que convém analisar em contexto (pessoal e epocal) a problemática da divisão do Eu, do fingimento e das máscaras. Em primeiro lugar, como vimos, trata-se de fenómenos que vêm de trás, mas ganham em Pessoa uma visibilidade extrema, pela proliferação de heterónimos (muitos deles já vindos da África do Sul, e não apenas nascidos da imaginação dese pai mítico, Alberto Caeiro), mas também pela recepção e mitificação de que o próprio Pessoa foi objecto. Por outro lado, essa visibilidade traduz-se numa espectacularidade muito particular, a dos jogos das máscaras, que são o modo próprio que Pessoa encontra para encenar a sua impotência – que não era só dele, mas dos tempos, como mostra, por exemplo, muita poesia do Expressionismo alemão sua contemporânea, mas com a qual não teve contacto directo. Mas Pessoa será (com Raul Brandão na prosa e Sá-Carneiro na poesia) um dos poucos exemplos da literatura portuguesa da época onde o niilismo e o desencanto profundos que grassavam pela Europa é mais visível. O resto era uma alegre inconsciência ou o espectáculo circense de uns arremedos de Futurismo de imitação e pouca dura. Quando digo que se trata de fenómenos que vêm de trás não penso apenas na tradição europeia do século XIX, de que já falei, mas também, a nível pessoal, da bagagem literária e filosófica, anómala para a época em Portugal, que Fernando Pessoa traz consigo da África do Sul. É evidente a importância que, neste contexto, poderão ter tido poetas como Shakespeare, um caso de escrita múltipla, desdobrada em personagens, multiplânica, prismática e universal; alguns dos poetas, ingleses e franceses, lidos por Pessoa, e que evidenciam uma prática de jogo de máscaras e uma escrita já do fingimento ou da invenção de mundos (penso em Browning, mas também em Baudelaire e alguns simbolistas, como Jules Laforgue). Do outro lado, o das leituras filosóficas, sabe-se que Pessoa leu, pelo menos indirectamente (pelas ligações que tinha a Berkeley), um filosófo pouco referido como Ernst Mach, mas muito influente pela sua filosofia sensacionista, da dissolução do sujeito racional em feixes de sensações (como mostrei em Ismos em convergência, ou: O sensacionismo português fala almão, Barrento, 1987: 51-83); e que sobretudo Nietzsche haveria de ter, em variadíssimos aspectos, uma influência e uma presença importantes na sua Obra[3].

Destaco apenas duas ou três ideias de fundo sobre a problemática do Eu em Pessoa, avançando algumas teses sobre a construção heteronímica, já que se trata de matéria mais conhecida e discutida (embora nem sempre consensual, nem levada às últimas consequências). Começo por lembrar o próprio Pessoa (em carta a Gaspar Simões), quando afirma que nas ficções do Eu nunca se chega ao disfarce absoluto, isto é, a alteridade nunca é total. Um segundo aspecto importante é o de que o Eu e essas suas ficções formam um todo: ou seja, nessa construção não há exterior, nem um centro que controle o jogo. Vai-se mais longe em Pessoa do que num poeta anterior como Robert Browning, como já sugeri num outro livro: enquanto a obra de Pessoa é o documento de um permanente e total desencontro e des-controlo (quem controla quem no jogo dos heterónimos?, pergunta, e bem, Eduardo Lourenço), Browning é ainda todos os Outros que inventa. Aqui reside a diferença entre um jogo do distanciamento que veicula uma visão do mundo e da arte diversificada mas enraizada num sistema de valores, e o desespero tragicómico de um radical desenraizamento que traz as marcas da negatividade total, que impede o reencontro dos estilhaços do Eu e não legitima qualquer tentativa de síntese harmonizadora, ainda possível em Browning. Pessoa, esse pergunta: Deus não tem unidade / Como a terei eu? (cf. Barrento, 1987: 111). O intelecto, que poderia ser esse centro que falta, ou não sustenta o mundo, como sugere Yeats em Sailing to Bizantium (the center does not hold), ou não é instância soberana, livre e determinante: é uma maldição, uma doença da nostalgia vitalista dos Modernos, um espinho cravado nessa predisposição vitalista recalcada – em Pessoa, Benn, Kandinsky e outros. Em terceiro lugar, se as ficções não são absolutas, se não há exterior nem centro de controlo, então também não pode existir um Pessoa ortónimo (i. é: de nome próprio, certo, no seu lugar: ortos). Ou então deixou de existir a partir do momento em que inventou (lhe nasceram) os heterónimos (os nomes-outros). Daqui se pode concluir que a instância geradora de orto- e heterónimos é uma matriz ausente, um lugar des-centrado, uma órbita ex-cêntrica, um espaço in-forme, um inconsciente estético (e talvez existencial, quando, apesar de tudo, se coloca a pergunta Quem sou?).

A tese global que daqui extraio é a seguinte: todo o Pessoa escrito/de escrita é uma constelação heteronímica, e por isso um Eu que não tem auto-retrato, mas tão somente hetero-retratos (incluindo o pseudo-próprio). Ele próprio é mais uma máscara de si, ou da grande e única máscara que o explica (?) e abarca: a máscara do geometrismo (do intelecto), mas em tensão com a nostalgia vitalista recalcada de que falei, uma forma de nostalgia que em muitos modernos é sublimação de outra coisa. Tentaremos ainda ir um pouco mais longe, com a ajuda de duas aproximações recentes, e bastante distintas, à problemática da identidade em Pessoa – as de Manuel Gusmão e José Gil –, e estabelecendo, por antecipação, já alguns contrastes com o caso próximo e distante de Maria Gabriela Llansol. No ensaio, já citado, Anonimato ou alterização?, Manuel Gusmão vê Pessoa como autor de autores, multipolar e em diálogo múltiplo e descentrado; por outro lado, e ecoando José Gil, afirma-se que os heterónimos são formas particulares de devir autor, modalidades de um devir-outro. A ser assim, parece-me ser possível que exista, na construção pessoana, um duplo movimento (que confirma a minha tese de Pessoa como heterónimo de si mesmo): o movimento de metamorfose do autor em heterónimos e o da heteronimização (defensiva) do autor Pessoa. Neste duplo movimento, que é uma oscilação entre a ostensão da singularidade (no poema Isto, uma arte poética em que diz Eu) e a pretensão de universalidade (na Autopsicografia, uma outra poética, mas do distanciamento do Eu através da terceira pessoa), se joga toda a teoria do fingimento em Pessoa, fingimento esse, diz ainda Gusmão, remetendo para Nietzsche, que é uma verdade-mentira em sentido extra-moral (puramente estético, ficcional, e não ético) (Gusmão, 2011: 105-111). Completaria esta reflexão com uma observação e uma conclusão: a complexidade não dualista do problema do fingimento deve pôr-nos de sobreaviso em relação a qualquer forma de simplismo (eu versus outro, quando na verdade esse outro são muitos outros), de tentação de recolocar o autor no centro ou do jogo do fingimento como o oposto da sinceridade. De facto, em Pessoa esse jogo é levado ao ponto de o fingimento se tornar ele mesmo... a mais genuína forma de sinceridade (de certo modo, foi também este aspecto que interessou mais a M. G. Llansol na sua ocupação de muitos anos com a personagem Pessoa, que haveria de transformar na figura de Aossê).

Por seu lado, no seu último livro sobre matéria pessoana – O Devir-Eu de Fernando Pessoa – José Gil traz uma sugestiva imagem para dar a complexidade (mas também a unidade tensa) do universo-Pessoa: a imagem do Eu-Pessoa como um espaço interior implodido e cheio de uma multidão, contendo em si, como o Eu de Tabacaria, todos os sonhos do mundo, mas sendo, à parte isso, um nada. A outra ideia central é a de uma noção de Eu como um espécie de receptáculo para todos os outros, um mapa que recobre outros mapas, à maneira de um palimpsesto. Este novo mapeamento, em dois regimes (o do eu-plano-multidão e o do eu-pele ou eu-oceano), permite a José Gil rever toda a problemática do Eu em Pessoa, para concluir: 1) que esse Eu não é já um sujeito de nenhuma espécie, mas um puro plano, pura superfície de circulação de fluxos de sensações (imagem que pode conter uma contradição em relação à do Eu como espaço interior implodido); 2) que esse Eu não é o outro, o mais clássico nos comentadores de Pessoa, o que sofreria de falta ontológica de uma vida simplesmente humana; para Gil, esse Eu não é nenhum Eu em perda (de humanidade), mas tão somente um Eu que possibilita a escrita. Desfaz-se assim a distinção, não operacional segundo F. Gil, entre o eu empírico e o eu substancial vazio, figuras estáticas que substitui pela dinâmica de eu-plano-multidão, que não será ponto de chegada, mas ponto de partida (entre outras coisas, do nascimento e da vida dos heterónimos). E conclui: se conviermos em que esse Eu-plano-multidão não é propriamente um Eu, então ele será o lugar de onde sai a plenitude da vida. Contrariando todas as leituras (o erro dos leitores) que tomam o Eu negativado por oposição ao Eu empírico do Esteves, Fernando Gil consegue chegar a uma quase quadratura do círculo: mostrar que afinal o que atrai (melhor, o que subjuga) o leitor nesta poesia é o seu poder de vida, que, por contaminação e osmose, pode ser libertador (pergunto-me: poder de vida, ou potência de pensamento, ainda e sempre?). Daqui a chegar também à ideia de que toda a poesia de Fernando Pessoa visa a espontaneidade e a singularidade absolutas é um passo. Assim sendo, o leitor é levado, não a abismar-se num Eu oco sem fundo, mas a entrar, como Álvaro de Campos, na substância do mundo (Gil, 2010: 9-33). Toda a argumentação se orienta no sentido de contrariar leituras correntes, para explicar o novo modo como o artista Pessoa capta (melhor, subjuga por osmose) o seu leitor, implicando, com todos os filtros da impessoalidade, e apesar deles, a existência de um sujeito forte.

Esta leitura marca uma diferença assinalável entre Pessoa e Maria Gabriela Llansol, ou a sua leitura dele: Llansol, tendendo para uma expressão do Há do mundo no texto, dilui e anula o Eu no todo do Ser. Na carta a Casais Monteiro sobre a génese dos heterónimos, Pessoa fala da sua tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Em Llansol, o que encontramos é a certeza de que o Eu que escreve (ou vive) não é centro que se divida e estilhace ou despersonalize, mas parte que quer dissolver-se e fundir-se, anular-se e não afirmar-se. Deste modo, Pessoa enclausura-se em si, enquanto Llansol se derrama no universo vivo. E quanto a ter todos os sonhos do mundo, também nela não há sonhos nem utopias: o mundo não tem aqui substância nem forma, é visionado como espaço dinâmico (do) Aberto em que o Eu se insere. Não há fragmentação nem simulação: o Eu de Llansol indistingue-se das vozes que povoam o seu texto, a sua marca é uma sinceridade outra que a fingida de Pessoa. A relação fundamental que Heidegger estabelece entre identidade e diferença, para definir um princípio de identidade que articula pensamento e Ser (a partir de Parménides), com vista à aproximação de uma forma de verdade para o ser do ente (a da unidade do ente consigo mesmo, que em Llansol corresponde a uma convergência), estará porventura mais presente em Llansol do que em Pessoa. Em Heidegger, essa convergência dá pelo nome de co-pertença (Zusammengehörigkeit) entre identidade e diferença, uma identidade que assenta numa mediação, relação, síntese: a união, numa unidade, do Homem (o pensamento e a escuta do Ser, em Parménides) e do Ser (enquanto presença e fundo do ente). Este ponto de vista exige um salto para lá do dualismo ocidental (do sujeito e seu objecto), e à lei desta relação mútua e co-determinante de Homem e Ser chama Heidegger das Ge-stell: um posicionamento recíproco, o modo de uma atribuição de lugares que coloca o homem e o ser um em relação com o outro. O acto deste encontro, que diz muito sobre o modo como também Llansol vê a relação mútua dos seres, buscando no confronto a sua id-entidade, chama-se em Heidegger Er-eignis: em sentido corrente, acontecimento, mas neste contexto será melhor traduzir, literalmente, por co-propriação originária, primordial, isto é uma constelação de co-pertença de duas coisas singulares, e próprias (eigen) (Heidegger, 1968: 253-310). Não andamos longe das noções llansolianas do mútuo ou do ambo.

4. Paul Celan: o Eu rasurado

Bem diferente é o modo como a problemática da identidade se coloca num poeta como Paul Celan. Aqui não há lugar para jogos. E a única máscara presente é a da morte. Estamos na ponta final de todos os humanismos e no reino do totalitarismo, da nulificação do humano, da redução a zero do indivíduo no beco sem saída da História. Não há aqui lugar para o lúdico, ainda que os jogos sejam sérios; só para o trágico (e para a morte livre, forte expressão alemã para suicídio, que Paul Celan escolheu num dia de Abril de 1970, entregando-se às águas do Sena). E no entanto – ou talvez por isso mesmo – esta poesia, contrariamente às leituras que a dizem hermética e impossível depois de Auschwitz, não é monológica nem autotélica: é dialógica (aprendeu a sê-lo com Martin Buber, e poderia também ter sido com Levinas) e apresenta clareiras de esperança no corpo da sua linguagem altamente cinzelada, da sua fala límpida e inconfundível, em pleno território da língua dos assassinos. Por isso o poema de Celan, que traz na memória o que há de mais sombrio e problemático, não pode ter já nada a ver com uma tradição em que imperava aquela harmonia que, mais ou menos despreocupadamente, se ouviu com o que há de mais terrível, ou ecoou a seu lado (Celan, 1996: 29-30). O poema é agora a fala de um Eu que se dirige a um Tu apostrofável, e é na sua essência dialógico (Celan, idem: 34), faz-se a partir de uma intenção de relação e encontro – mesmo sendo poesia absoluta, o poema impossível nos limites da expressão.

O poema é solitário. É solitário e vai a caminho (Celan, idem: 57): não é expressão de um Eu dividido, mas de um Eu que incorpora um Tu, um Outro. A sua alteridade não é radical, porque o outro está aí, lá, perto ou longe, mas num horizonte de esperança – apesar de não ser esta a leitura mais habitual desta poesia tantas vezes sombria, elíptica, por vezes gelada e negra:

Mais negro no negro, estou mais nu.

Só quando sou falso sou fiel.

Sou tu quando sou eu.

(Celan, 1993: 13)

Mas, quem é este tu? O outro. Mas, que outro? O outro do Eu, dele indissociável. Mesmo na mais radical solidão de um campo de extermínio, o Eu não se sustenta sem o seu reverso, a sua distância de si, que dá para o outro. Na mesma linha, um outro topos desta poesia de fortes contrastes: o da indissociabilidade do Sim e do Não, ainda e sempre do Eu e do Outro, da luz e da sombra:

Fala –

Mas não separes o Não do Sim.

Dá à tua sentença igualmente o sentido:

dá-lhe a sombra.

[...]

Fala verdade quem diz sombra.

(Celan, idem: 67)

O Não é o lado mais obscuro do Eu, e apesar de tudo apenas sua sombra. De sombra se fala, não de trevas, que também as há nesta poesia. Mas do meio delas fala ainda muitas vezes (por exemplo nos poemas do espólio) um eu que, por mais rasurado e solitário que esteja, é ainda Eu:

[...]

Sou eu, eu,

estava entre vós, estava

aberto, era

audível, toquei-vos, a vossa respiração

obedeceu, sou

eu ainda, mas vocês

estão a dormir.

[...]

(Celan, idem: 85)

Eu ainda, mas em muitos poemas reduzido a Nada, a pó, sob o peso trágico da consciência da sua vulnerabilidade, da sua aniquilação pela História:

Salmo

Ninguém nos moldará de novo em terra e barro,

ninguém animará pela palavra o nosso pó.

Ninguém.

Louvado sejas, Ninguém.

Por amor de ti queremos

florir.

Em direcção

a ti.

Um Nada

fomos, somos, continuaremos

a ser, florescendo:

a rosa do Nada, a

de Ninguém.

Com

o estilete claro-de-alma,

o estame ermo-de-céu,

a corola vermelha

da purpúrea palavra que cantámos

sobre, oh sobre

o espinho.

(Celan, idem: 103-105)

Algumas questões se levantam a partir destes exemplos (e do que podemos ler nos textos metapoéticos de Paul Celan), quanto à problemática da identidade e ao estatuto do Eu. Uma primeira ideia é a de que o Eu muda de estatuto, de atributos e de condição, se a sua relação dominante for com a História (Celan), com o Ser (Hölderlin, talvez também Llansol) ou consigo próprio (Pessoa). Daqui, a pergunta: que Eu fala numa poesia como a do judeu apátrida Paul Celan? A partir de que lugar negativo intolerável, ou esperança messiânica audível? Seja qual for a resposta, é claro que Celan veio desmentir – como que a partir de dentro, do próprio âmago da poesia – a afirmação de Adorno sobre a impossibilidade da poesia depois de Auschwitz. Ou então Adorno queria dizer que a poesia – o Eu de algum modo ainda mais ingénuo, ou também mais mental, que falava na poesia anterior ao holocausto – se tornou outra nesse contexto histórico, e que esse outro é indizível. Talvez porque aí o Eu é o seu corpo, a sua condição não é já mental, nem meramente vivencial, mas existencial e experiencial (no sentido de alguém que passa por uma ex-periência, ou seja, que faz uma travessia de risco). Celan dirá, como Benjamin a propósito dos protagonistas do drama barroco, que essa condição é criatural – está fora da História, mas submetida à sua cegueira, da moral e do próprio psiquismo humano. A sua tragédia não é já a anterior, a do espírito ou da civilização (diagnosticada por pensadores como Georg Simmel, Max Weber ou Freud), mas a desse corpo individual e colectivo, da existência nua e arriscada (mais tarde, também Llansol dirá, por outras razões, que sem essa travessia de medo e de risco, a que chama metanoite, não há escrita).

Nesta situação, o Eu cala-se, deixa(-se) falar (por) um Isso terrível, que é a voz que se ouve na poesia cada vez mais impessoal e mais branca de Celan. Esse Isso não é a voz do inconsciente, mas a da barbárie sem nome: o Nada, o Rei (Cristo negro?) no centro do mundo; ou, no poema, na mandorla-mandala com o seu fundo azul real que afinal supera o negro, porque é a última palavra. Dois exemplos:

Terra negra, negra

terra, mãe das

horas

desespero:

Aquilo que da mão e da sua

ferida a ti te

nasceu fecha

os teus cálices. (Celan, idem: 111)

Mandorla

Na amêndoa – o que está na amêndoa?

O nada.

Está o nada na amêndoa.

Aí está e está.

No nada – quem está aí? O Rei.

Aí está o Rei, o Rei.

Aí está e está.

Madeixa de judeu, és imortal.

E os teus olhos – para onde estão voltados os teus olhos?

Os teus olhos estão voltados para a amêndoa.

Os teus olhos, para o nada estão voltados.

Para o Rei.

Assim estão e estão.

Madeixa de homem, és imortal.

Amêndoa vazia, azul real.

(Celan, idem: 111-112)

O Eu perfila-se aqui para além de si: mas para além de si não significa agora ele próprio desdobrado em outros, é antes um destino – o do Eu rasurado por uma condenação sem recurso, no beco da História:

Estás para além

de ti,

para além de ti

está o teu destino,

de olhos brancos, fugido a

um cântico, algo se aproxima dele,

que ajuda

a arrancar a língua,

também ao meio-dia, lá fora.

(Celan, idem: 175)

Mas perguntamo-nos: sem recurso? Talvez não, certamente que não, nem em Celan (vejam-se os poemas do espólio, e a luz que os atravessa), nem muito menos em Llansol. Em Paul Celan é ainda indesmentível a dimensão trágica; em Llansol, apesar do travo amargo e da visão crítica, é mais visível o perfil cósmico da esperança, sustentado pela crença na possibilidade de uma reinvenção do humano. Em Celan isso acontece de outro modo, como que à rebours: contra todo o pessimismo histórico (plenamente justificado), o tom dos poemas do espólio é mais elegíaco, e a esperança aflora (No inaclarável /abre-se uma porta), numa poética da revelação e do encontro, da atenção ao outro:

Não te escrevas

entre os mundos,

ergue-te contra

a variedade de sentidos,

confia no rasto das lágrimas

e aprende a viver.

(Celan, 1998: 73)

Mas tentemos ainda uma focagem mais próxima: que identidade é a de um Eu que não fala, mas deixa falar outras instâncias no poema, que usa mais o apelo a um Tu do que a afirmação de um Eu? Por outras palavras: o que fala aqui, se não é (já) o Eu? Talvez um duplo silêncio. Em primeiro lugar, a radicalidade da presença (da coisa que anula a linguagem, como na Carta de Lord Chandos), ou a imagem nua que anula a emoção subjectiva (no sentido daquilo a que Celan, no célebre discurso O Meridiano, chama o poema absoluto que leva ad absurdum todas as metáforas). Ou então: a textura que fala (como nas telas finais de Mark Rothko), o olhar que penetra, o poema como resultado da experiência à beira do ponto-voraz, afirmando-se à margem de si mesmo: do seu Já-não-[Eu] ao seu Ainda-e-sempre-[Eu]. Em segundo lugar: o silêncio da melancolia (no monocromatismo de Rothko, na redução de linguagem e no apagamento do emocional nos últimos poemas de Celan), explicável por uma vontade de depuração da divisão, de um regresso à in-fantia (=ausência de fala), à expressão mais neutra do neutro. O resultado é, nesta poesia, um materialismo do significante que se manifesta no peso da palavra isolada, uma estética da pura potência (como a de Bartleby), da negação sem niilismo. Uma poética sem centro, ou com centro vazio; uma expressão sem expressividade, sem pathos, sem prova; uma poética do rigor, que não transfigura, não poetiza: nomeia e postula... (Celan, 1996: 30). A voz de um Eu distante que, mergulhado na memória da catástrofe do século, busca o seu modo de estar aí (Celan) – o seu Há. Com a entrada neste novo modo de estar-aí, de presença-ausência e de diluição do Eu – a que Emmanuel Levinas chama o Há – estamos finalmente no espaço do terceiro autor que convoquei para a problemática da identidade, o de Maria Gabriela Llansol.

5. Llansol: o Há existe

A problemática da identidade – na escrita e da escrita – em Maria Gabriela Llansol pode colocar-se a três níveis:

1) Discursivo: que voz ou vozes falam no texto, e qual o lugar do Eu, de quem nele diz Eu? Esta questão leva a um segundo nível, o

2) Genológico (dos géneros ou das formas de escrita deste texto, instáveis e híbridas); figura aqui em lugar central a questão da autobiografia (do auto-retrato) numa escrita que se faz entre a ficção (que ela se nega a ser), o diário e a reflexão, mas em que a primeira pessoa é dominante;

3) Filosófico: o do salto que nesse texto se opera do Eu para o Há, ou seja, do registo pessoal, com lugares e datas, para a mais radical impessoalidade, o falar absoluto e sem sujeito (como disse um dia Eduardo Lourenço). Esta fala singular do texto de Llansol é, no plano da sua relação com o Ser, o Há de Levinas[4].

Vejamos mais de perto estes três aspectos.

5.1. As vozes do discurso

Na literatura portuguesa contemporânea (em que é manifesto, mesmo na poesia, um certo pudor do Eu, mais visível sobretudo depois da chamada Poesia 61), quase todo o auto-retrato, quando existe, tende a sê-lo em espelho convexo, isto é, deformante e redutor, desfocando ou des-figurando o Eu objectivado pelos processos do distanciamento, da auto-ironia ou mesmo da paródia (o já citado caso de Adília Lopes). Ou então, invertendo este último traço, em vez de reduzir amplia-se o Eu, precisamente à dimensão cósmica do Há. Domina, no entanto, um tipo de tratamento de si que resulta numa espécie de inversão e de irrisão do mito de Narciso, que na origem está marcado pelo enamoramento de si (melhor, da sua imagem), pelo desejo ou a nostalgia de assimilar a si o outro-de-si.

Maria Gabriela Llansol é um caso paradoxal neste contexto: oferece-nos uma escrita quase sempre enunciada numa primeira pessoa... que não é um Eu, que evidencia mesmo uma progressiva evanescência do Eu! O paradoxo explica-se pela polifonia de vozes (não pessoas, nem gramaticais nem sociais) presentes nesse enunciado não linear, ambíguo e aberto, ou também pela irreversível superação, a partir de O Livro das Comunidades, da personagem de ficção, em favor da figura (que inclui muitas vezes a narradora-autora e a sua voz). É a própria natureza desse novo ser-do-texto, a que chama figura, que explica a necessidade dessa despersonalização e do enunciado dessubjectivado: de facto, a figura é uma força actuante (com ou sem nome, sempre com nome de ser, mas não necessariamente de gente), uma energia que, em confronto com outras, percorre o texto sob a forma de nós construtivos que são o sustentáculo das cenas fulgor de que ele se tece. Maria Gabriela Llansol definiu um dia lapidarmente a figura dizendo que ela é aquele/aquela/aquilo que é susceptível de ressuscitação ou metamorfose e que incorpora um princípio de vida (apud Barrento, 2009: 124). Estamos próximos daquilo a que se poderia chamar o Há da sua escrita, ou do poema-sem-eu, em que a vibração (poética e humana) da escrita não reverte para um Eu, mas se expande para um universo, ganhando sentido universal: É-me impossível dizer Eu. Nós, talvez. Mas dizer todos, com esta que escreve incluída, é melhor (Llansol, 2010: 169).

A pergunta do Eu em Llansol (como em Walter Benjamin, quando coloca a questão) é a de quem busca situar-se, interrogando a identidade, entre o Ser e o Nome (ou o apelo do Outro). Essa pergunta divide-se em Llansol entre o Quem sou? (mesquinha pergunta de escravo) e o Quem me chama? (que é pergunta de homem livre) (Llansol, 1998: 130). Pode parecer um paradoxo, mas explica-se pela diferença essencial que existe entre ser (porque – também para a filosofia dialógica de Levinas – é-se com o Outro, cresce-se e forma-se o Eu no quadro da resposta que é responsabilidade para com o outro, e o seu Rosto) e ter – ter nome, simplesmente. E, como já vimos antes, em Llansol é o verbo, e não o substantivo, que é determinante da identidade: o Eu como nome é nada. A identidade forja-se no fazer, que é sempre um fazer desfazendo imagens feitas que vão refazendo um retrato original que não existe. Num fragmento de texto escrito à margem da sua edição francesa do Zaratustra de Nietzsche, M. G. Llansol anota este processo de se pintar e apagar: Há dias que decidi separar-me de todos os m[eus] comp[anheiros] para pintar [,] e primeiro tive que cobrir a parede de branco para recomeçar [...]; nunca pensei em pintar-me, uma simples pincelada em mim mesma e ficaria coberta... (e deixaria o quê à vista?, perguntamo-nos: fragmentos de si? a vertigem de si?). Llansol coloca, assim, sempre o Eu numa zona de dúvida, de transformação (como as suas Figuras), ou claramente à distância, transformando-o em objecto, por exemplo quando escreve à margem de uma página de caderno do espólio, a propósito da forma do diário, da sua vida e da necessidade de a objectivar: ... não é a primeira vez que a minha vida própria me aparece do exterior; decidi hoje dividir este diário, não por anos e por dias, mas por versículos; um diário pode ser mais objectivo do que uma vida pessoal – adjectivo que me faz pensar em Pessoa...[5].

5.2. A autobiografia

Llansol sempre rejeitou a ideia de que o que escrevia era autobiográfico, sempre afirmou e escreveu a sua repulsa do confessionalismo e do empolamento do Eu. Há várias passagens, em livros e nos cadernos do espólio, em que se exprime esse desejo de fugir ao destino do vate. Fugir à mediocridade da autobiografia (Llansol, 2000: 18).

E no entanto, diz Llansol, escrever é o duplo de viver (Llansol, 1998: 73). Como se explica então que não haja autobiografia? Porque escrever é um duplo, e o duplo é uma projecção, um prolongamento, não uma re-presentação narrativa. Llansol explica, numa entrevista a António Guerreiro: Primeiramente vivo, e depois escrevo com [não sobre!] a minha vida. Não se pode dizer que o que escrevo é autobiográfico[6]. Algumas obras da autora – Depois de Os Pregos na Erva, e sobretudo Um Beijo Dado Mais Tarde – mostram à evidência que vida e escrita não se relacionam em termos de exterioridade mútua: aqui, não se narra uma vida (passada), escreve-se experiência (presente). Por isso nestes livros, e noutros (como Parasceve ou O Jogo da Liberdade da Alma), o papel da memória se reduz e torna problemático: porque a memória, se narrada sem decepação, implica sair do tempo da imanência, o presente, que é o tempo de toda a escrita de Llansol. Para M. G. Llansol é mais importante o que se adquire (uma voz própria, uma consciência, uma alma crescendo, o que está sendo) do que o que se herda ou tem – que é matéria a decepar, amalgamar com o presente, deslocar, transformar. Assim, eu diria, com Llansol: tem-se o que se herda, é-se o que se devém, o que se vai adquirindo para ser outro (nada é, tudo está sendo, lemos em Finita). Esse devir passa pela zona de risco a que se chama metanoite, o lugar onde se arrisca a identidade: em cada risco que tomam, as figuras descobrem novos aspectos da metanoite (Llansol, 2003: 143).

E como não se tem o Eu, ele só pode ser em permanente mutação, só assim se pode escrever como escreve Llansol. Para poder ser assim em devir, o Eu escreve-se à distância de si e do seu nome; o eu como nome é nada, e o nosso nome [o de quem escre-vive] é um verbo, lemos no diário para Vergílio Ferreira, já citado (Llansol, 1996: 48). Este modo de existir escrevendo, de conceber uma vida como pulsão de escrita, é o da perfeita coincidência do Eu com o Há, quando a escrita se torna uma segunda natureza: escrevo como Há (Llansol, 2003: 159, isto é, como o mundo está aí e respira. Na última intervenção que fez sobre a escrita de Llansol, Eduardo Lourenço demarca-a claramente da denegação do estatuto do Eu convertido numa proliferação tão vã e virtual como a do eu suposto em Pessoa, para afirmar que a sua visão resulta de uma imersão original num Não-Eu que, segundo Eduardo Lourenço, seria equivalente ao Deus de Spinoza.[7] Ora, justamente esse Deus-substância de todos os modos do Ser pode ser visto como a expressão absoluta do Há.

6. Do Eu ao Há

Escrevendo assim, anula-se a herança, a biografia própria (?), porque estamos sempre a escolher uma origem (a ideia está já em Nietzsche, e Llansol pode também nascer durante a leitura de um poema, ou não importa onde). O rosto desta origem é a infância, que, como também explica Levinas, participa do Há: ... há, para mim, é o fenómeno do ser impessoal: il (il y a). A minha reflexão sobre este tema parte da reflexão sobre a infância. Dorme-se sozinho, as pessoas adultas continuam a vida: a criança sente o silêncio do seu quarto de dormir como sussurrante [...] Algo que se parece com aquilo que se ouve ao aproximarmos do ouvido uma concha vazia, como se o vazio estivesse cheio, como se o silêncio fosse um barulho. Algo que se pode experimentar também quando se pensa que, ainda que nada existisse, o facto de que há não se poderia negar (Levinas, 1988: 39-40). O Há é então, como em Llansol, um sussurro do mundo, um brumor (lê-se em O Senhor de Herbais) que vem da cena do Ser em aberto, uma plenitude envolvente desse Ser de onde nasce a possibilidade de nos libertarmos de tudo o que foi – o Há está fora do social, da história e do armazém da memória que é a biografia (daí que a figura llansoliana não se entenda sem este Há, sendo, como é, campo de forças, energia mutante, e não um Eu com biografia estável, e domesticado).

A mais significativa consequência deste modo particular de escrita-vida é, no entanto, a constatação de que o que parece ser uma ausência se converte numa presença, como uma atmosfera densa, mas leve e distante. É essa a infância enquanto rosto do Há, de que fala Levinas (mas também, noutros termos, Spinoza e Nietzsche, Benjamin e Agamben): o lugar de um esquecimento activo (o tempo do animal na Segunda Intempestiva de Nietzsche), que se aproxima da noção do Aberto em Rilke. Uma substância neutra do humano, que Levinas define ainda como uma ausência de todo o si-mesmo, um sem-si-mesmo, ou o existir sem existente de Heidegger, que Levinas reporta, tal como Llansol, ao verbo, e não ao substantivo: o Há não é o próprio dos seres que são, mas da própria acção de ser (Levinas, 1993: 84-86).

Em Llansol, essa infância é o lugar (a que também chama espaço edénico) não mítico, porque sempre aí, na imanência dos dias, de um tempo-espaço da des-memória que encontramos em figuras como a mulher de Parasceve ou Témia, a rapariga desmemoriada de O Jogo da Liberdade da Alma. Uma anamnese deliberada e construída, para que se afirme o presente nu e eterno da imanência, uma filtragem da empiria dos fenómenos, para que a escrita seja a da Ideia (como a vêem Goethe ou Benjamin), contra o realismo e o autobiográfico, tal como se percebe pela leitura da Partícula 13 de Os Cantores de Leitura, onde se diz que o real é um ser inexistente mas não imaginário (exilado do Há como a telenovela [...], aqueles enredos, todos eles fornecidos por um século e meio de romance e teatro, lê-se em Inquérito às Quatro Confidências) do qual a escrita extrai o essencial para chegar ao humano: Esta é a técnica mais simples de construir o texto, e que lhe cria a repugnância do autobiográfico (Llansol, 2007: 32). Escrita do Há, que, em Levinas como em Llansol, não se explica por via da ontologia, mas de uma metafísica da imanência. Aí, a identidade dilui-se, o Eu apaga-se nesse líquido amniótico do Ser e da escrita cujo motor é o júbilo: No há que escolhi, / a minha espinha dorsal é o júbilo. Escrever / está dentro do redil do paraíso, que é também uma sebe onde eu entro através do ar... (Llansol, 1996: 72). Este Há parece ser em Llansol a própria condição da escrita para lá do Eu, ou, como para Levinas, um terceiro excluído, existir sem existente ou presença de uma ausência determinante, que não é o puro nada, mas é – porque ainda que nada existisse, o facto de que há não se poderia negar (Levinas, 1988: 40 e 1993: 84).

Perguntamo-nos, a concluir: que pode ter isto, a problemática do Há, a ver com aquilo que nos ocupou até agora, a auto-representação e a questão autoral em literatura? Tem tudo a ver, se pensarmos que estamos perante uma das formas mais radicais de deslocamento do ponto de vista em relação a tudo, ou quase tudo, o que conhecemos como literatura: Não há literatura. Quando s escreve só importa saber em que real se entra e se há técnica adequada para abrir caminho a outros. (Llansol, 1998, 55). Quando Maria Gabriela Llansol escreve esta frase tão citada, está a dizer que escrever é, não comunicar um Eu (sair dele para o leitor), mas entrar num real pela linguagem. A ênfase é posta, não no sair de si, mas no entrar num real-outro, à margem de si e da própria língua. Retira-se o Eu, o autor apaga-se (é já apenas scriptor), o campo – do texto, do trabalho de linguagem nele – fica aberto e disponível para a entrada do leitor, que aqui, não sendo um leitor-modelo, nem lector in fabula, preso nas malhas de uma qualquer ficção, mas um agente (legente), gera ele mesmo um novo modo de ler/escrever, a que se chama escreler.

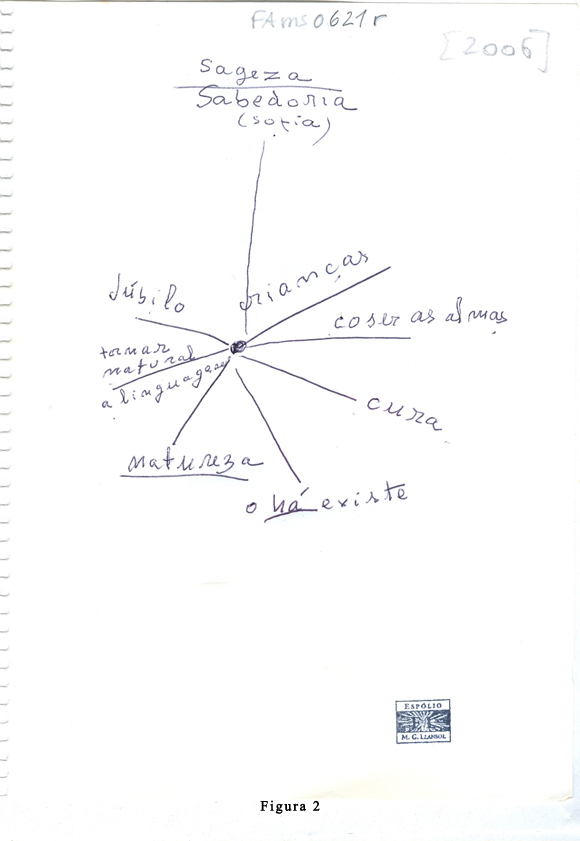

Nesse espaço, os vários Eus intervenientes dissolvem-se, apagam-se nas suas funções, no seu fazer, e confundem-se com o próprio Ser. Há no espólio de Llansol um papel avulso que é uma súmula do universo, do projecto e dos móbeis da sua escrita, e em que se fala de sageza ou sophia, e onde se diz, simplesmente: O Há existe[8].

Referências

Agamben, Giorgio (2005), Profanações. Lisboa, Cotovia. [ Links ]

Barrento, João (1987), O Espinho de Sócrates. Expressionismo e Modernismo. Lisboa, Presença. [ Links ]

Barrento, João (1996), A Palavra Transversal. Literatura e ideias no século XX. Lisboa, Livros Cotovia. [ Links ]

Barrento, João (2001), A Espiral Vertiginosa. Ensaios sobre a cultura contemporânea. Lisboa, Livros Cotovia. [ Links ]

Barrento, João (2008), Na Dobra do Mundo. Escritos llansolianos. Lisboa, Mariposa Azual. [ Links ]

Barrento, João (2009), O que é uma figura?, in: João Barrento (Organ.), O Que É Uma Figura? Diálogos sobre a obra de M. G. Llansol na Casa da Saudação. Lisboa, Mariposa Azual. [ Links ]

Benjamin, Walter (2004), Origem do Drama Trágico Alemão. Lisboa, Assírio & Alvim (= Obras Escolhidas, vol. I. Edição e tradução de João Barrento). [ Links ]

Celan, Paul (1993), Sete Rosas Mais Tarde. Antologia poética. Trad. de João Barrento e Yvette Centeno. Lisboa, Livros Cotovia. [ Links ]

Celan, Paul (1996), Arte Poética. O Meridiano e outros textos. Trad. de João Barrento. Lisboa, Livros Cotovia, 1996 [ Links ]

Celan, Paul (1998), A Morte é Uma Flor. Poemas do espólio. Trad. de João Barrento. Lisboa, Livros Cotovia. [ Links ]

Didi-Huberman, Georges (2010), Ce qui rend le temps lisible, cést limage, entretien réalisé par Susana Nascimento Duarte et Maria Irene Aparício. Cinema – Journal of Philosophy and the Moving Image (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa), nº 1, Dezembro 2010 [http://www4.fcsh.unl.pt:8000/~pkpojs/index.php/cinema/index, em 12 de Junho 2011]

Gil, José (2010), O Devir-Eu de Fernando Pessoa. Lisboa, Relógio dÁgua. [ Links ]

Gusmão, Manuel (2011), Uma Razão Dialógica. Ensaios sobre literatura, a sua experiência do humano e a sua teoria. Lisboa, Edições Avante. [ Links ]

Heidegger, Martin (1968), Identität und Differenz [1957]. Ed. francesa: Identité et différence, in: Questions I. Paris, Gallimard. [ Links ]

Levinas, Emmanuel (1988), Ética e Infinito [1982]. Lisboa, Edições 70. [ Links ]

Levinas, Emmanuel (1993), Le temps et lautre. Paris, Fata Morgana, 1979 (ed. ut.: El Tiempo y el Otro. Barcelona, Paidós, 1993) [ Links ]

Llansol, Maria Gabriela (1993), Hölder de Hölderlin. Colares, Colares Editora (reeditado em: Cantileno, Lisboa, Relógio dÁgua, 2000). [ Links ]

-(1996) Inquérito às Quatro Confidências. Lisboa, Relógio dÁgua. [ Links ]

-(1998) Um Falcão no Punho [1985]. 2ª ed. Lisboa, Relógio dÁgua. [ Links ]

-(2000) Onde Vais, Drama-poesia? Lisboa, Lisboa, Relógio dÁgua.

-(2003) O Espaço Edénico, in: Na Casa de Julho e Agosto, 2ª ed., Lisboa, Relógio dÁgua, 2003. [ Links ]

-(2007) Os Cantores de Leitura. Lisboa, Assírio & Alvim. [ Links ]

-(2010) Um Arco Singular. Livro de Horas II. Lisboa, Assírio & Alvim. [ Links ]

Cadernos e outros manuscritos inéditos do espólio

Maia, Tomás (2009), Assombra. Ensaio sobre a origem da imagem. Lisboa, Assírio & Alvim.

Mestre Eckart (2009), Tratados e Sermões. Trad. de Jorge Telles de Menezes. Lisboa, Paulinas. [ Links ]

Pessoa, Fernando, Obras de Fernando Pessoa. Lisboa, Assírio & Alvim (23 volumes). [ Links ]

Prado Coelho, Eduardo (1992), Tudo o Que Não Escrevi. Diário I (1991-1992). Porto, ASA. [ Links ]

Ricoeur, Paul (1990), Soi-même comme un autre. Paris, Seuil. [ Links ]

Stirner, Max (2004) O Único e a Sua Propriedade. Trad. de João Barrento. Lisboa, Antígona (e São Paulo, Martins Fontes, 2009). [ Links ]

(O autor segue a antiga ortografia.)

Notas

[1] Vd., sobre Browning e o monólogo dramático: João Barrento, Monólogos dramáticos: alteridade e modernidade, in: O Espinho de Sócrates. Expressionismo e Modernismo. Lisboa, Presença, 1987, pp. 103-111.

[2] Sobre Hölderlin lido por Llansol, veja-se a dissertação de Mestrado de Daniela Jones Oliveira, Órbitas Poliédricas. Hölder de Hölderlin, de Maria Gabriela Llansol. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2004.

[3] Vd., sobre a recepção de Nietzsche em Portugal, e nomeadamente em Pessoa: Américo Enes Monteiro, A Recepção da Obra de Friedrich Nietzsche na Vida Intelectual Portuguesa. Porto, Lello Editores, 2000; João Barrento, Cometa e palimpsesto (Nietzsche na literatura portuguesa), in: A Espiral Vertiginosa. Ensaios sobre a cultura contemporânea. Lisboa, Cotovia, 2001, pp. 121-138; António Azevedo, Pessoa e Nietzsche. Lisboa, Instituto Piaget, 2005; e Steffen Dix, Pessoa e Nietzsche: deuses gregos, pluralidade moderna e pensamento europeu no princípio do século XX, in: CLIO-Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, nº 11/2004, pp. 139-174.

[4] A ligação explícita de Llansol a Levinas passa provavelmente apenas pela leitura de Ética e Infinito. De facto, não existe hoje nenhum livro de Emmanuel Levinas na biblioteca pessoal de Llansol, já totalmente catalogada. E a única referência ao filósofo que encontrei na sua Obra (édita e inédita) até agora foi numa passagem do diário Um Falcão no Punho (já de 1982), em que se cita uma página, precisamente do início de Ética e Infinito. No entanto, a repercussão do tema do Há levinasiano em Llansol é absolutamente excepcional, particularmente em livros como Inquérito às Quatro Confidências (mas também em Parasceve ou O Jogo da Liberdade da Alma).

[5] Espólio de M. G. Llansol, Caderno 1.11, p. 221 (15 de Novembro de 1981). O excerto passou, quase na mesma forma, para Um Falcão no Punho, p. 62.

[6] Na margem da língua, fora da literatura, entrevista com António Guerreiro, Expresso, 6 de Abril de 1991.

[7] Eduardo Lourenço, A realidade como texto e o texto da realidade, in: Llansol: A Liberdade da Alma (Segundas Jornadas Llansolianas de Sintra, Setembro de 2010). Lisboa, Mariposa Azual, 2011, p. 20.

[8] Espólio de M. G. Llansol, avulso Fams0621r.