Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Análise Social

versão impressa ISSN 0003-2573

Anál. Social no.206 Lisboa jan. 2013

Precariedade habitacional, vida quotidiana e relação com o Estado no centro histórico do Porto na transição da ditadura para a democracia

Precarious housing, everyday life and relation with the State in Portos historic centre in the transition from dictatorship to democracy

João Queirós*

*Instituto de Sociologia, Faculdade de Letras, Universidade do Porto. E-mail: jqueiros@letras.up.pt

RESUMO

Tomando como ponto de partida uma caracterização sucinta da realidade social do centro histórico do Porto nos últimos anos do Estado Novo, e considerando, em particular, a configuração da ação estatal e as modalidades muito diferenciadas de participação social e política típicas dos agentes sociais locais no período anterior ao derrube da ditadura e nos anos imediatamente posteriores ao 25 de abril de 1974, propõem-se neste artigo alguns contributos analíticos para um aprofundamento do debate sociológico em torno da relação que, na cidade contemporânea, as classes populares vêm estabelecendo com as instâncias estatais e o universo das tomadas de posição cívicas e políticas.

Palavras-chave: habitação; vida quotidiana; classes populares; Estado; centro histórico do Porto.

ABSTRACT

Taking as reference the social situation of Portos historic centre in the final years of the dictatorship that lasted in Portugal until 1974, and considering the configuration of State action and the very different forms of civic and political participation of local social agents before and after the transition to democracy, this paper presents some analytic contributions to the development of the sociological debate on the relation the working classes in contemporary cities have been establishing with the State and the universe of civic and political stances.

Keywords: housing; everyday life; working classes; State; Portos historic centre.

INTRODUÇÃO

Apresentam-se neste artigo alguns elementos empíricos e analíticos resultantes de uma investigação sociológica em curso sobre configuração e consequências sociais das intervenções urbanísticas e habitacionais promovidas pelo Estado no chamado centro histórico do Porto ao longo das últimas quatro décadas.1

Tratando-se, na investigação geral a que este texto se refere, de perspetivar sociologicamente os modos de relação que, no Porto dos últimos quarenta anos, se vêm estabelecendo, por intermédio das políticas públicas, entre o Estado e as classes populares2 residentes no centro da cidade, a análise incidirá aqui, por razões de economia de espaço e de clarificação do argumento, apenas sobre o período correspondente aos últimos anos do Estado Novo e à transição para a democracia após o 25 de abril de 1974. Por se tratar de um período que pode ser considerado a vários títulos excecional no panorama da história social contemporânea do país, ele coloca muito frequentemente quem decide estudá-lo perante processos sociais que, pela sua novidade, complexidade e aparência tantas vezes paradoxal, configuram desafios analíticos assinaláveis e, portanto, relevantes oportunidades de debate e de aprofundamento conceptual e teórico.

A forma direta e implicada como, na cidade do Porto, importantes segmentos das classes populares se envolveram no processo político que sucedeu ao golpe militar que a 25 de abril de 1974 pôs termo à ditadura, corresponde a um processo social com as características daqueles a que acaba de se fazer menção. Especialmente notória nas múltiplas mobilizações que, nos três primeiros anos do novo regime, tiveram como leitmotiv os temas do acesso à habitação e da qualificação urbanística e social dos espaços urbanos mais degradados, a grande intensidade deste envolvimento teve lugar, em diversos casos – e aqui reside o aparente paradoxo do processo –, apesar do leque relativamente reduzido de recursos económicos e culturais ao dispor dos seus protagonistas, da tradicional estigmatização e menorização pública destes agentes sociais, e da sua propalada distância, desmoralização e descrença face às virtualidades das tomadas de posição políticas e, enfim, face às possibilidades de uma ação estatal transformadora dos seus quadros de vida.

Com efeito, foi nalguns dos mais marginalizados contextos socioterritoriais da cidade do Porto que surgiram as mais precoces e mais enérgicas formas de organização e de mobilização popular deste período da história do país; eis, pois, um bom ponto de partida para uma reflexão sócio-histórica e sociológica acerca das condições de acesso e de participação das classes populares na esfera do político e, bem assim, acerca da relação destas com o Estado.

Contra uma visão essencialista das práticas sociais e da participação cívica e política, mas também contra uma perspetiva mecanicista do funcionamento das sociedades, este artigo pretende revelar, através da discussão do caso do centro histórico do Porto, a forma como as mobilizações de moradores verificadas em várias cidades portuguesas após o 25 de abril de 1974 só em aparência se afiguram inopinadas ou paradoxais. Na verdade, elas correspondem antes ao resultado (coerente) do encontro entre, por um lado, matrizes locais de disposições dotadas de tipos específicos de competências e de propensões para a participação social e política e, por outro lado, estruturas de oportunidades aptas a proporcionar as condições de enunciação e atualização dessas específicas competências e dessas específicas propensões para a ação.3

Por outras palavras, o que a reconstituição sócio-histórica das mobilizações de moradores características dos primeiros anos após o 25 de abril de 1974 parece oferecer é um conjunto de elementos empíricos passíveis de fundamentar uma proposta analítica mais adequada à compreensão da participação política das classes populares na cidade contemporânea, fenómeno tantas vezes redutoramente entendido como simples decorrência mecânica de transformações estruturais ou instrumentalizações partidárias, instintiva libertação de tensões reprimidas, ou então como manifestação de uma singular cultura política (definida quase sempre em termos bipolares, ora pela sua combatividade, ora pela sua passividade).4 No fundo, trata-se de tentar perceber – a partir da exploração analítica de uma realidade histórica e socialmente situada, e para lá destas propostas explicativas excessivamente simplificadoras e das dicotomias que as mesmas, de forma mais ou menos explícita, encerram (estrutura/ação; objetivo/subjetivo; emocional/racional; ativo/passivo) – quais são, afinal, as condições de possibilidade de uma tal participação política. Que condições tiveram de conjugar-se para que as múltiplas mobilizações de moradores ocorridas no centro histórico do Porto neste período da vida do país pudessem ter lugar? Como foi, afinal, possível que agentes sociais largamente descapitalizados, simbolicamente depreciados e habitualmente marginalizados pela ação estatal participassem de forma tão intensa na vida política local e, por vezes, até supralocal, ocupando e distribuindo casas, constituindo comissões de moradores, participando na elaboração de planos e projetos, organizando ações de protesto, desempenhando cargos associativos e políticos? É a tentativa de resposta a estas questões que guia os próximos pontos deste artigo.

Assim, e depois de uma breve nota de cariz metodológico, haverá lugar neste texto a uma caracterização sucinta da realidade social do centro histórico do Porto nos últimos anos do Estado Novo.5 Em particular, prestar-se-á atenção ao tópico da configuração da ação do Estado direcionada para este contexto socioterritorial e às modalidades de participação social e política e de relação com as instâncias estatais típicas dos agentes sociais locais no período anterior ao derrube da ditadura. Seguir-se-á uma descrição breve das transformações sociais e políticas operadas com o 25 de abril de 1974 e uma discussão acerca dos contornos e implicações das mobilizações de moradores então verificadas no centro histórico do Porto. Neste ponto, fornecer-se-ão importantes pistas de resposta às interrogações de partida acima apresentadas. O artigo termina com uma menção às mudanças operadas nos últimos anos da década de 1970, que corresponderam à instituição de um quadro de relações sociais significativamente distinto do que vigorara nos anos imediatamente posteriores a abril de 1974 – com implicações relevantes na configuração das modalidades de acesso e de participação no universo político –, e com uma nota de síntese acerca dos desafios que a temática das relações entre Estado e classes populares na cidade contemporânea coloca à investigação sócio-histórica e sociológica.

NOTA METODOLÓGICA

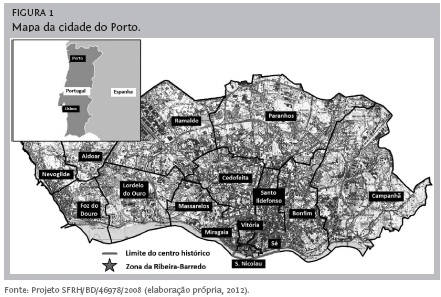

Os elementos de teoria e de pesquisa empírica que seguidamente se apresentam resultam de uma investigação em curso no território a que comummente se chama centro histórico do Porto, um território cuja área corresponde, no imaginário local, bem como na esmagadora maioria dos enunciados político-administrativos e dos trabalhos académicos, à área conjugada das freguesias de Miragaia, S. Nicolau, Sé e Vitória. Neste artigo em particular, as atenções centram-se no subterritório da Ribeira-Barredo, considerado habitualmente o berço da cidade e o palco de alguns dos seus mais relevantes episódios históricos (figura n.º 1).6

Pensada como um dos oito estudos de caso incluídos na programação de um projeto de investigação de largo espectro iniciado no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto em 2007 acerca das consequências das iniciativas estatais de incidência urbanística e habitacional materializadas na cidade durante o século XX7, a pesquisa a que o presente artigo se reporta tem procurado identificar e documentar as propriedades que esta vertente da ação estatal foi assumindo ao longo do tempo no centro histórico do Porto, tendo em atenção o seu efetivo modo de estruturação e, muito em especial, a dimensão dos processos sociais desencadeados por tal ação.

Fazendo parte dos propósitos fundamentais da pesquisa a reconstituição diacrónica dos efeitos das intervenções urbanísticas e habitacionais do Estado nesta área da cidade, foi dada prioridade à exploração de duas grandes fontes de informação: os fundos documentais e arquivísticos (destacando-se o fundo geral do arquivo da Câmara Municipal do Porto e os fundos de algumas instituições operando nestes domínios, com destaque para o fundo do CRUARB – Comissariado para a Renovação Urbana da Área da Ribeira-Barredo, instituição de que se falará mais à frente) e as memórias dos protagonistas locais (moradores e protagonistas institucionais), recolhidas através de entrevista e tratadas num registo próximo do da história oral.

Neste artigo, cujas atenções se focam no período que vai de finais da década de 1960 a finais da década de 1970, é a estas duas fontes de informação principais que se faz apelo, tendo em vista a sustentação empírica da análise.

PRECARIEDADE HABITACIONAL, VIDA QUOTIDIANA E RELAÇÃO COM O ESTADO NO CENTRO HISTÓRICO DO PORTO NAS VÉSPERAS DO 25 DE ABRIL DE 1974

Apresentados, ainda que genericamente, os propósitos fundamentais deste texto – e feitas algumas observações de ordem metodológica –, é altura de fazer essa prometida, porém necessariamente breve, viagem até ao centro histórico do Porto de finais da década de 1960 e princípios da década de 1970.

Por esta altura, a cidade possuía qualquer coisa como 300 mil habitantes, mais 65 mil do que nos nossos dias, mas o respetivo tecido urbano era menos extenso do que é hoje. O processo de suburbanização começara já, mas a um ritmo bastante mais compassado do que aquele que viria a conhecer-se nas décadas subsequentes, em particular depois de 1980, sendo possível encontrar ainda, dentro dos limites da cidade, amplos espaços livres, alguns de feição persistentemente rural. A densidade populacional atingia valores máximos nas quatro freguesias do centro histórico, chegando a rondar, em certos setores, os 40 mil habitantes por quilómetro quadrado. Na área em torno do centro histórico, a Baixa, o número médio de habitantes por quilómetro quadrado, que era de pouco mais de 7 mil no conjunto da cidade, rondava os 14 mil, atingindo valores semelhantes nas áreas de urbanização recente da periferia citadina, onde entretanto haviam sido edificados os novos bairros de renda social.8

Estávamos em pleno período de vigência da segunda fase do Plano de Melhoramentos de 1956, o primeiro grande programa de construção de habitação pública na cidade do Porto, cujo objetivo passava por eliminar a maioria das ilhas9 existentes, realojando as famílias nelas residentes em espaços de habitação geridos pela Câmara Municipal do Porto, situados quase todos em zonas até então não urbanizadas ou esparsamente urbanizadas da cidade.10 O decréscimo de densidade de certas áreas do centro urbano proporcionada pela importante transferência de população das ilhas para os recém-criados bairros camarários teve, todavia, impacto reduzido no centro histórico, porquanto as ilhas se situavam, na sua esmagadora maioria, nas freguesias localizadas em torno do núcleo medieval – Bonfim, Cedofeita, Massarelos, Santo Ildefonso (figura n.º 1).

No centro histórico, cuja estrutura socioeconómica se alterara bastante ao longo de toda a primeira metade do século XX– em virtude, entre outros fatores, da expansão da cidade e da saída das atividades industriais e comerciais, bem como de diversos equipamentos e serviços, para cotas mais altas; do declínio dos portos do Porto e de Vila Nova de Gaia, na sequência da abertura do porto de Leixões, localizado fora da cidade; e do abandono da área por parte dos grupos sociais mais afluentes, fluxo contrabalançado pela chegada àquele local dos protagonistas do êxodo rural que se fazia sentir no interior Norte e Centro do país –, o cenário era de progressiva degradação e pauperização. Para se ter uma ideia da escassez de recursos com que se confrontava a família modal residente, por exemplo, no Barredo, coração da freguesia de S. Nicolau, basta pensar que o respetivo rendimento anual médio rondava os 10 a 12 mil escudos em meados da década de 1960 (Távora, 1969, pp. 16-17), situando-se o limiar de satisfação das necessidades básicas, nesta altura, segundo Silva (1982), em cerca de 35 a 40 mil escudos anuais.

Com efeito, era ali, no vetusto centro da cidade, que se podiam encontrar os mais acentuados índices de pobreza. A experiência quotidiana dos locais era, na sua maioria, reiteradamente, a da subordinação social, uma subordinação social redobrada pelas marcas simbólicas da vivência num contexto residencial que se tornara muito estigmatizado. A aprendizagem da diferenciação social e, muito em especial, do sentido dos limites, era, neste contexto, particularmente precoce e violenta. O episódio relatado por um morador, ao recordar o início de vida no centro histórico do Porto, ilustra com clareza o que acaba de se afirmar:

É uma das coisas que tenho gravada na minha cabeça [ ], ficou marcado, porque morava eu na Ribeira e uma bela ocasião assisti a uma passagem assim Dois indivíduos, que naquela altura já eram uns velhotes, e eu vi um a pegar num cigarro daqueles de fazer e coisa e tal. Ia pra fumar e o outro disse-lhe: Não há aí um cigarro pra mim?. E o outro: Não há nada. Porque o azar era tanto [era] também o tempo salazarista e depois, com aquilo tudo, trabalhava-se e não se ganhava e eles viviam encostados uns aos outros e então o indivíduo disse que não tinha [ ] Começou a mastigar sem ter nada na boca, mas o outro pegou, partiu a meio [o cigarro] e deu-lhe metade. Eu era miudito, mas vi isto [ ] Não foi que me dissesse muito, muito, muito. Veio-me a dizer depois. Só que aquilo ficou-me na cabeça. [ ] [N]unca me saiu [da cabeça] e eu vi logo ali a miséria daqueles homens e eu odiava fiquei sempre fiquei assim sentido, que aquilo é que era o final das pessoas, era andarmos assim encostados uns aos outros a pedir até para o simples cigarro. Fiquei assim e procurei sempre na vida equilibrar-me o melhor que pudesse pra ver se o meu fim não era esse, graças a Deus! Graças a Deus não é, mas esteve a caminho pra sê-lo [S., 75 anos, estivador reformado].

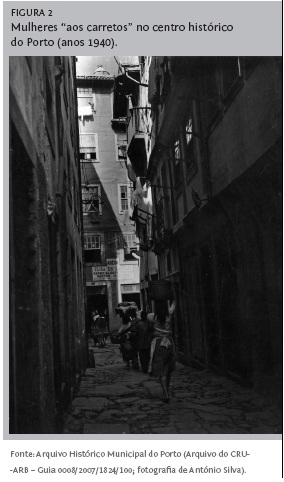

Para a maioria dos habitantes desta área da cidade, as oportunidades disponíveis eram, de facto, muito limitadas. Prevalecia o trabalho operário desqualificado e, as mais das vezes, a instabilidade na ligação com a atividade económica, ou mesmo a total informalidade. Os homens eram carregadores e descarregadores de mercadorias, barqueiros, trabalhadores fluviais e marítimos diversos, na melhor das hipóteses estivadores ou operários metalúrgicos. Muitos estavam pela escala: às quatro da manhã, reuniam-se junto ao cais, à espera da chamada; se houvesse trabalho, eram mobilizados, se não houvesse, ficavam ao alto, o que equivalia a não receber a diária. Os rapazes, logo depois de deixarem a escola (quando a frequentavam), tornavam-se moços de recados, ajudavam nas cargas e descargas, acompanhavam os pais nas respetivas atividades. As mulheres trabalhavam geralmente a dias ou aos carretos. Muitas eram vendedeiras, frequentemente ambulantes. No seu caso, a informalidade na relação com o trabalho e a oscilação entre os períodos de atividade e de inatividade era ainda maior, verificando-se, porém, uma dependência forte de muitos grupos domésticos relativamente aos seus voláteis rendimentos, dada a ausência frequente da figura paterna.

Mais de um terço dos residentes – e aqui extrapolam-se os resultados de um inquérito a uma amostra de 560 famílias da freguesia de S. Nicolau (zonas da Ribeira-Barredo e da adjacente Fonte Taurina) realizado por assistentes sociais do Centro Social do Barredo em 1963 – eram analfabetos. Se a estes juntássemos os que, sabendo ler e/ou escrever, não haviam frequentado a escola ou a haviam frequentado sem terminar a instrução primária, o número suplantava os 50% da população. Não havia registo de qualquer diplomado do ensino superior no seio das famílias alvo de inquérito. Uma taxa de analfabetismo como a que naquela área se verificava quase triplicava a da cidade no seu conjunto, superando em largos pontos percentuais a taxa de analfabetismo do país (ela própria muito elevada).11

As difíceis condições de vida com que estes portuenses se confrontavam só eram toleráveis, de acordo com os próprios, devido aos mecanismos de entreajuda familiar e comunitária que subsistiam, como nota este antigo morador da zona:

Éramos carregadores, vivíamos Quando, por exemplo, vinham os navios de sal, as mulheres trabalhavam nas descargas do sal. A maior parte das mulheres do Barredo e da Ribeira eram vendedeiras de peixe, tinham as suas barracazinhas. Outras viviam dos carretos que era quando chegavam os barcos da fruta. Tinham que levar os gigos da fruta para o Grémio Abastecedor. Lá é que era escolhida e era novamente [distribuída] por mais cabazes e isso depois era distribuído pelo Mercado do Bolhão, Mercado do Bom Sucesso, depois de já existir [ ], e vivia-se assim. Nós vivíamos ali daquelas descargas das barcas. Os nossos pais uns iam trabalhar umas horas, outros já pertenciam a uma escala [ ], mas também só eram chamados quando havia as descargas. Quando não havia, a gente tinha que viver uns com os outros [B., 70 anos, motorista de pesados de mercadorias reformado].

Uma outra moradora da Ribeira, entretanto realojada num bairro camarário, clarifica o significado deste viver uns com os outros:

[N]a Ribeira éramos como uma família. [ ] Era pessoas mais chegadas umas às outras, por exemplo, se houvesse qualquer problema, ou passássemos fome ou assim, as pessoas que tinham mais posses ajudavam. Até tínhamos lá uma vizinha em frente, que a gente morávamos nas Escadas do Barredo, e nós tínhamos lá uma vizinha essa vizinha era malcriada, era má, mas ao mesmo tempo tinha bom coração. Tinha bom coração que, prontos, eu lembra-me que a minha mãe Eu uma vez estava muito, muito doente, foi ela que [me] safou até, com sopa de nabos. Foi. Não me esquece disso. E nós éramos ali como uma família. Tinha então a minha mãe aquilo era uma sala pequenina, a minha mãe até para a gente dormir à noite punha uma corda a dividir a cama dela, a minha e a da minha irmã e dormíamos assim. Mas éramos muito felizes, éramos muito dadas [F., 68 anos, operária industrial reformada].

O problema que mais marcava o quadro de vida destes portuenses, como de um grande número dos seus conterrâneos, era, entretanto, nesta altura, o da habitação. A insalubridade e sobrelotação dos alojamentos, a decrepitude de grande parte dos edifícios, a exploração promovida pelos proprietários ou, mais frequentemente, pelas subalugas12 nas pequenas casas ou nos quartos mobilados, muitas vezes divididos por tapumes de madeira ou simples lençóis, em que a maioria das famílias da zona tinha de se acomodar constituíam, para os residentes, os mais fortes elementos qualificativos da realidade local. Também neste caso, vale a pena acompanhar a descrição de um morador da Ribeira-Barredo de então:

A gente subia escadas onde passávamos pelas pessoas a dormir. Porque esses quartos mobilados Uma pessoa pagava cinquenta e quatro escudos por semana, mas, ao fim de oito dias, no máximo, se não pagasse, vinha para a rua. Esses quartos mobilados existiam quê? Por exemplo, no número 62 da Rua da Fonte Taurina era uma casa com quatro andares [que] tinha mais de cinquenta quartos [ ]. O que é que acontecia? Nesses quartos havia pessoas, como a minha mãe, com quatro, cinco filhos, onde tinham um balde para fazer as necessidades, fazia-se tudo nesse balde. Nesse quarto tínhamos que viver todos, dormir todos. Inclusivamente, havia lá quartos onde havia lá crianças a dormir em cima de uma mesa. Pior ainda, nós nem que quiséssemos ter uma casa mais limpa ou assim não podíamos, porque tudo que entrasse dentro dessa casa tinha que ser [d]as subalugas. Essas subalugas cobravam um tanto: se a gente quisesse meter uma máquina de petróleo, que era o caso antigo, nós tínhamos que pagar. Dez tostões ou assim, mas era da subaluga, não podia ser nosso, porque elas depois diziam que aquilo era tudo delas. Já por isso era um quarto mobilado, só que não tinha condições. A gente queria ter outras condições, mais higiénicas, mas elas não deixavam [B., 70 anos, motorista de pesados de mercadorias reformado].

Os dados do inquérito realizado em 1963 corroboram esta descrição e ajudam a sistematizar o quadro de precariedade habitacional que então se verificava: 98% das famílias eram arrendatárias e apenas 2% eram proprietárias, com mais de 50% dos grupos domésticos em regime de subarrendamento; cerca de metade das famílias residia numa única dependência, muito frequentemente sem janelas; apenas 30% das famílias tinham acesso a WC própria; o acesso a água canalizada no alojamento era apanágio de um número idêntico de grupos domésticos; apenas 40% tinham acesso a cozinha própria. Dois terços das famílias inquiridas não possuíam móveis próprios e cerca de 50% não possuíam mais do que uma cama para todos os respetivos membros. Apesar das más condições, as rendas médias praticadas não eram inferiores às rendas que podiam ser encontradas noutras áreas da cidade (designadamente nos recém-criados bairros camarários da periferia citadina), verificando-se frequentemente rendas altamente especulativas, numa subversão do princípio de congelamento das rendas para contenção da subida do custo de vida e, consequentemente, dos salários que o regime de há anos àquela parte procurava impor.

As péssimas condições habitacionais influíam nas condições de saúde das famílias locais: mais de 60% tinham a seu cargo, em 1963, pessoas doentes, sendo que uma em cada cinco famílias registava casos de tuberculose pulmonar, a mais incidente e mortal doença na zona. Dados de um inquérito a uma amostra de cerca de 200 famílias do Barredo realizado alguns anos depois para apoiar o estudo de renovação urbana daquela área proposto por uma equipa técnica destacada pela Câmara Municipal e coordenada pelo arquiteto Fernando Távora, dão conta de uma realidade que não mostrava sinais de melhoria, bem pelo contrário: em finais dos anos 1960, o número de famílias com histórico de tuberculose pulmonar ascendia a 30%, sendo de cerca de 40% a proporção de grupos domésticos com crianças e adolescentes portadores de problemas físicos e/ou mentais de algum tipo. A juntar a este quadro, verificava-se ainda uma frequência significativa de casos de alcoolismo e de problemas do foro psiquiátrico.13

Quanto a uma intervenção do Estado face a esta situação – do ponto de vista daquilo a que hoje se chamaria, porventura, política social ou, pelo menos, numa ótica mais circunscrita de intervenção pública no domínio urbanístico e habitacional –, pouco há a registar até às vésperas do 25 de abril de 1974. Com efeito, e tomando em consideração o universo das políticas públicas com componente urbanística e habitacional efetivamente postas em prática no Porto até ao fim do terceiro quartel do século XX, conclui-se que serão esporádicas as ações direcionadas para esta área da cidade. A intervenção social, de índole tendencialmente assistencialista, ficava a cargo da Igreja Católica e de algumas instituições locais, geralmente pararreligiosas, oscilando a atuação do Estado entre a inação (excetuando no que dizia respeito ao controlo policial-repressivo da população local), a resposta imediatista e não planificada a situações de emergência e, enfim, a imposição, a partir de cima, de propostas urbanísticas e habitacionais de largo espectro, vocacionados geralmente para o aclaramento das zonas de habitação popular, através de demolições sistemáticas e da transferência da população para espaços habitacionais localizados na periferia citadina.

Dotada de recursos económicos e culturais escassos, simbolicamente depreciada e sem os meios para aceder aos então muito seletivos universos da burocracia estatal e da política, a maioria da população residente no centro histórico do Porto fazia oscilar a sua relação com o Estado entre um predominante silêncio defensivo e o ocasional tumulto de rua, dirigido às instâncias – designadamente policiais – que, no terreno, representavam a autoridade pública. De acordo com este residente, episódios como o que é relatado constituíam expressão de uma espécie de revolta contra a reiterada relegação socioeconómica e política a que os residentes desta zona eram votados:

A Ribeira tinha má fama. É evidente, porque, quando nesses anos, [19]50, [19]60, olhamos para a Ribeira, para o Barredo, para aqui, vemos uma certa classe de pessoas, a maioria são analfabetas E aconteceu-me a mim, quando ia procurar emprego, dizia que morava no Infante [um arruamento principal da zona]; se dissesse que era da Ribeira, era logo porta fora Portanto, [foi] a má fama que se criou, quando esta gente não é nada disso, pelo contrário. [ ] São pessoas muito aguerridas, são pessoas trabalhadoras, honestas, sérias, muito solidárias [E reagem] quando alguém vem de fora impor qualquer coisa, [ ] as pessoas ficam muito desconfiadas, porque já estão estão fartas de ser enganadas. [ ] Numa ocasião, pintámos aí umas frases num muro, a chamar a uma senhoria, que era a Rosa Padeira, rainha do petróleo. Aquilo era mesmo a rainha do petróleo. Aquilo realmente era um poço de petróleo. E depois o que é que aconteceu? Andou aí a Polícia e eu cheio de medo [A polícia pactuava com a especulação das rendas], até porque se dizia – não sei se era verdade, se era mentira, não custa nada acreditar – que aqui o chefe da esquadra era amante da tal senhora, portanto tudo isto estava controlado. E depois as pessoas sentiam-se injustiçadas, revoltadas com a situação. Ir para uma casa e não poder levar uma cadeira, não podia levar os pertences dele, porque já estava mobilado? Se tivesse um bebé, qualquer coisa, não coubesse, se tivesse uma cómoda, era a gaveta da cómoda, puxava-se, punham-se as coisas e o bebé ficava ali, portanto, repare, é evidente, já naquele tempo Passou-se aqui muita fome, muita fome mesmo. E houve aquelas vezes que eu lhe disse, que as pessoas batiam nos polícias, batiam nos polícias. Uma vez – e isto não é mentira! – puseram um polícia a cantar de galo, puseram-no dentro dum galinheiro, enquanto ele não cantasse de galo, não o libertavam Era uma espécie de revolta. As pessoas mal tinham para comer, ou não tinham, e ainda tinham de pagar multas, etecetera?! [ ] Claro, tudo isto fomenta o saco vai enchendo. E daí a má fama que se criou da zona da Ribeira.

Figurando, perante alguns órgãos de comunicação social e perante certos setores das elites técnicas, políticas e sociais locais, como confirmações da degradação social e moral que esta zona atingira, estes atos contribuíam para reproduzir os discursos que sustentavam a imagem pública do centro histórico do Porto como zona de concentração dos vícios e desgraças da cidade, e davam força aos que defendiam a adoção de uma solução radical para os problemas aparentemente irreversíveis deste território e dos seus habitantes.14

Não obstante, o centro histórico do Porto ficará à margem da maioria das importantes transformações urbanísticas e habitacionais a que, desde pelo menos meados da década de 1950, a restante cidade assistia. A cada novo plano – das propostas de monumentalização previstas nos esboços de planos de urbanização de finais dos anos 1930 e inícios dos anos 1940 ao modernismo descongestionador do Plano Diretor de Robert Auzelle, datado de 1962, passando pelas iniciativas de salubrização e reformulação do espaço público levadas a cabo depois da aprovação, pela Câmara Municipal do Porto, em 1950, de um estudo urbanístico pioneiro sobre a zona ribeirinha (CMP, 1949) –, reforçava-se a perspetiva de uma intervenção definitiva face à realidade daquele contexto, mas poucas eram as transformações nas estruturas físicas e nas condições de habitação e de vida locais que encontravam efetiva concretização.

Numa cidade que elegera como principal preocupação política o problema das ilhas e que conseguira lançar a mais ampla (pelo menos do ponto de vista relativo) e mais sistemática iniciativa de construção de habitação social alguma vez promovida no país (envolvendo em processos de realojamento em habitação camarária, em cerca de quinze anos, entre 1956 e o início da década de 1970, qualquer coisa como 15 a 20% do total das famílias residentes), não deixa de ser causadora de certa estranheza a constatação da inércia do Estado no respeitante ao centro histórico. Uma análise do modo como finalmente se instituiu em problema digno de intervenção estatal sistemática a realidade desta área da cidade permanece, aliás, por consolidar, mas talvez se possa adiantar que o impasse a que o centro histórico do Porto assistiu até às vésperas do 25 de abril de 1974 terá estado relacionado com um complexo de fatores envolvendo: i) a incapacidade das finanças públicas para sustentar um processo de reconversão urbanística do centro histórico15; ii) a preferência do investimento privado pelo rápido retorno garantido pelas operações de urbanização da periferia citadina; iii) a ausência dos recursos humanos e da tecnologia necessários a uma intervenção de fundo num contexto com as características do Porto antigo; e iv) a própria configuração das relações no interior do campo burocrático nacional e local – e, em especial, no segmento que nele era responsável pela conceção e aplicação de políticas urbanísticas e de alojamento –, que opunha há vários anos os defensores de uma intervenção preservacionista e, portanto, relativamente expectante aos grupos mais abertamente modernizadores, que defendiam o desenvolvimento urbanístico das zonas antigas, no sentido da valorização do seu potencial paisagístico e turístico e, em geral, da diversificação e rentabilização dos usos do solo.

Em resultado desta dificuldade em estabelecer um horizonte efetivo de intervenção (pública ou privada) visando uma inversão do processo de deterioração das condições urbanísticas, habitacionais e de vida no centro histórico, não admira que esta área da cidade do Porto tenha chegado ao início da década de 1970 numa situação idêntica – se não pior, em certos aspetos – àquela que vinha sendo descrita desde há várias décadas pelos meios de comunicação social locais e por diversos relatórios oficiais, e que se caracterizava, entre outros traços, pela sobrelotação e degradação do edificado, pela especulação generalizada dos valores das rendas, por taxas de pobreza e analfabetismo situadas muito acima da média da cidade e do país, pela fortíssima incidência de tuberculose e de outras doenças contagiosas, e por elevados índices de mortalidade geral e de mortalidade infantil.

A saída de algumas centenas de famílias durante as décadas de 1950 e 1960, decorrente da intensificação do movimento emigratório, da eclosão da guerra em África ou, para aquelas cujos rendimentos o possibilitavam, da opção pela mobilidade residencial, contribuíra para descongestionar certos setores, mas não impedira a continuação dos problemas habitacionais e sociais do centro histórico, havendo mesmo registo, em certas localizações, designadamente na Ribeira-Barredo e, em especial, na Fonte Taurina, onde havia forte concentração de edifícios legal ou ilegalmente designados como albergarias ou casas da malta, de um crescimento da população flutuante, composta por indivíduos à procura de emprego, mas sem qualificação e sem projeto socioprofissional definido, provenientes do interior Norte e Centro do país.

A denúncia do agravamento dos problemas nesta zona da cidade do Porto, articulada com uma crítica do modelo de ação estatal predominante – descrito como o de uma insistente passividade, entrecortada apenas pela ocasional demolição de edifícios considerados insalubres, de uma forma que mais não fazia do que dar à zona um ar de ruína habitada (Távora, 1969, p. 6) –, constituirá o acento tónico do Estudo de Renovação Urbana do Barredo que uma equipa técnica liderada por Fernando Távora, então já um reconhecido arquiteto da escola portuense, apresentará, em 1969, à Câmara Municipal.

Neste Estudo, que se posiciona simultaneamente contra as propostas de demolição total ou quase total do setor e contra a defesa da manutenção da situação nos moldes existentes (ou seja, com restrição da atuação a pequenas beneficiações no edificado e espaços públicos), dá-se eco aos princípios da Carta de Veneza de 1964 e expressão a um segmento do campo do urbanismo e da arquitetura que se vinha afastando – em particular depois do Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal (SNA, 1961) – simultaneamente da ortodoxia modernista e do conservacionismo moralizante. A renovação urbana preconizada baseia-se aqui no mote continuar, inovando.16 Especificamente, defende-se uma proposta de atuação global e aberta, isto é, integrada e dinâmica, vocacionada para a alteração do quadro físico, porém com manutenção do perfil urbanístico e arquitetónico da área de intervenção e com preservação e valorização social da população local (Távora, 1969, pp. 33-35).

Para que uma proposta deste tipo pudesse ter sucesso seria imprescindível a obtenção de um conhecimento total da situação social e humana dos setores a renovar, através da realização de um rigoroso e profundo inquérito, e a promoção de uma ação intensa de preparação e elucidação da população local, sem a qual não seria possível eliminar a má vontade e a desconfiança vigentes e garantir a sua indispensável responsabilização (Távora, 1969, p. 35). A constituição de grupos de trabalho (envolvendo sobretudo os habitantes mais jovens), a realização de reuniões regulares para apresentação e discussão de problemas e projetos, a organização de sessões informativas com recurso ao teatro e cinema ou a promoção de visitas aos núcleos habitacionais renovados ou destinados a realojamento seriam algumas das iniciativas a levar a cabo com o objetivo de envolver os moradores no processo e assim ultrapassar as resistências decorrentes de anos e anos de projetos não iniciados ou precocemente abortados.

Por outro lado, uma proposta de renovação urbana deste tipo implicaria, para além de algumas inovações legislativas, a reforma das estruturas burocráticas, tendo em vista a afirmação de um novo estilo de atuação estatal, baseado numa resposta ágil, num conhecimento exato da situação, num poder de coordenação, imaginação e decisão e num diálogo permanente com as realidades e com os homens (Távora, 1969, p. 45).

Apesar – ou talvez por causa – do caráter ambicioso e inovador dos seus objetivos e metodologia, o Estudo de Renovação Urbana do Barredo não conseguirá superar, nos anos subsequentes à sua publicação, o impasse em que caíra a intervenção estatal direcionada para o centro histórico do Porto. Ao complexo de fatores supramencionado – cuja configuração não verificara entretanto alterações substanciais – juntavam-se, nos primeiros anos da década de 1970, o recrudescimento da tensão social e política, que contribuía para reforçar a ação autoritária e repressiva do regime, dificultando a viabilização de propostas de pendor inovador como as que o trabalho coordenado por Fernando Távora contemplava, e o abrandamento do crescimento económico, a que se associava a degradação das finanças públicas, que desmobilizava o investimento em ações urbanísticas de fundo nas principais cidades.17

Perante a continuada decadência do Barredo e a situação verdadeiramente preocupante que representava a reação das populações a promessas não cumpridas e ao traumatismo dos sucessivos inquéritos de que nada tem resultado (DMH/DSH/CMP, 1973, pp. 4-5), a Divisão de Habitações Municipais propõe à liderança da Câmara Municipal do Porto, em maio de 1973, que avance finalmente no sentido da concretização dos propósitos da proposta de renovação urbana daquele setor do centro histórico elaborada quatro anos antes pela equipa coordenada pelo arquiteto Távora. O enquadramento legislativo chegara no início desse ano através da publicação do Decreto-Lei 8/73, de 8 de janeiro, relativo a projetos de renovação urbana em setores insalubres, pelo que, com o plano contido no Estudo de 1969, pareciam reunidas as condições para a materialização da intervenção. De acordo com os responsáveis pela Divisão de Habitações Municipais, faltava à Câmara tomar a decisão política necessária à concretização deste passo. No imediato, porém, o passo não seria dado – o arranque das operações teria de aguardar um ano mais.

CRISE DO ESTADO E MOVIMENTAÇÕES DE MORADORES NO CENTRO HISTÓRICO DO PORTO APÓS O 25 DE ABRIL DE 1974

Nas vésperas do 25 de abril de 1974, os responsáveis da Divisão Municipal de Habitações justificavam a urgência da intervenção pública na Ribeira-Barredo, coração do centro histórico do Porto, com o facto de a zona se ter transformado num caso típico de degradação a todos os níveis, onde, porém, se vislumbrava interesse histórico e estético e uma unidade morfológica e social capaz de facilitar o sucesso da intervenção estatal (DMH/DSH/CMP, 1973, p. 2). Além do mais, criam estes responsáveis que a população local, traumatizada pelos sucessivos projetos não concretizados, descrente das intenções oficiais quanto à sua problemática, não suportaria novos inquéritos sem que houvesse uma atuação paralela no domínio objectivo (DMH/DSH/CMP, 1973, pp. 13; 9).

Esta crença, mais do que expressão de preocupação com a possibilidade de eclosão de algum tipo de ação confrontacional organizada da parte dos moradores, parecia configurar uma tomada de posição de um segmento da burocracia técnico-administrativa da Câmara Municipal, que procurava afirmar-se através de uma forma alternativa de pensar e projetar a intervenção urbanística, habitacional e social na cidade e, especificamente, na cidade antiga. Na verdade, dificilmente se concebia que os moradores do centro histórico pudessem afastar-se do retrato dominante que deles se fazia – o de um grupo expectante, despolitizado e relativamente passivo. Atente-se, a propósito, nas palavras desta educadora de infância, à época empregada na freguesia de S. Nicolau:

Em relação ao Estado, [os moradores do Centro histórico] estavam sempre à espera que as coisas viessem de fora. Eles não lutavam pelas coisas, era sempre a Junta, a Câmara, ou não sei quê que deveria modificar as coisas, pronto, porque eles próprios resignavam-se um pouco perante aquela situação. [ ] Portanto, aquilo era um espaço abandonado, um espaço abandonado pelas instâncias superiores, mas que, de repente, começou a interessar como turismo aquilo começou a interessar. [ ] Até aí cada um vivia no seu canto. Nunca ninguém os chateou, aquilo era deles, faziam a sua vida, não havia grande problema. A partir daí, foi quando começou a pôr-se a questão deles terem que sair dali, porque realmente não havia condições para para eles estarem a viver naquele [ ] [Mas] eles não eram politizados. Aliás, havia poucas pessoas politizadas nessa época, não é? Eu acho que Ia-se atrás dos outros e não havia as pessoas não viviam para a política, não sabiam o que isso era, sabiam que havia umas pessoas que mandavam e que tinham que transformar de alguma forma a sua vida, mas não havia aquela ideia de partido ou de na altura não é?

Perante este diagnóstico, é compreensível que a presteza e grau de estruturação das formas através das quais os moradores do centro histórico do Porto aproveitaram a janela de oportunidade aberta pelo golpe militar de 25 de abril de 1974 tenha apanhado de surpresa mesmo alguns dos mais profundos conhecedores da realidade desta área da cidade. A velocidade dos acontecimentos que ocorreram após o derrube da ditadura é tudo menos consentânea com o diagnóstico de passividade, resignação e apolitismo associado à população local: a 1 de maio, grupos de moradores participam organizadamente nas comemorações do dia do trabalhador, reivindicando, com outros portuenses provenientes de contextos residenciais igualmente marginalizados, o direito à habitação18; na mesma altura, é constituída uma comissão de moradores ad hoc na área da Fonte Taurina, cujas ações junto da Câmara Municipal hão de garantir a mais de uma centena de famílias alojadas em quartos mobilados o acesso a habitações devolutas em bairros de renda social da cidade; outras famílias envolvem-se no movimento de ocupações que percorre a cidade nos primeiros meses após o 25 de abril de 1974; nascem novas associações e criam-se comissões de moradores, primeiro no Barredo, depois na Reboleira e Fonte Taurina, mais tarde no Bairro do Aleixo (para onde serão deslocadas, em virtude do início das operações de renovação urbana, cerca de três centenas de famílias do centro histórico); estas comissões de moradores serão responsáveis por inúmeras ações, antes e depois da institucionalização e arranque das operações de renovação urbana, desde a realização de levantamentos sociográficos da população local à gestão dos processos de realojamento, passando por ações de protesto e pressão pública. A cada conquista – como então frequentemente se designavam os sucessos das iniciativas dos moradores –, as comissões viam validadas as suas estratégias e cresciam em capacidade e ambição.

Os exemplos avançados por duas assistentes sociais que trabalhavam no centro histórico do Porto nas vésperas do 25 de abril de 1974 e que se viram ativamente envolvidas nas mobilizações de moradores do período revolucionário são elucidativos desta – para muitos surpreendente – capacidade de aproveitamento das margens de ação cívica e política abertas pelo processo de mudança de regime. No primeiro caso relatado, os moradores aproveitam a crise dos direitos de entrada e a instabilidade dos princípios de estruturação do campo político típica deste período para transformarem um dos seus principais recursos – a força física – num capital atuante no universo político-institucional, de uma forma que, num outro contexto espácio-temporal, seria, se não impensável, totalmente subversiva:

Foi a população [ ] que descobriu que a Câmara tinha casas devolutas nos bairros camarários e que veio ter comigo e com a F. e que disse claramente: As meninas conhecem as nossas situações. Ou vêm ou não vêm. Nós vamos avançar pra termos casa própria. E lá fomos exigir as habitações devolutas que havia nos bairros. Eles tinham feito um levantamento, e até me lembro que chegaram à nossa beira e nos disseram: Sabemos que a Câmara está na disposição de nos dar as casas. Venha connosco lá acima. Eu fui com eles lá acima, à Câmara; eles entraram por ali adentro – alguns eram estivadores, assim homens para o forte – e disseram: Queremos falar com o diretor de serviços. Havia uma fila enorme de pessoas para atender isto em maio de [19]74. E ele mandou dizer: Eu atendo a senhora, mas não atendo os senhores. Ao que eles disseram: A menina vá lá dentro e diga-lhe que ou as casas são pra nós ou nós damos-lhe já uma trepa que o estendemos. Quem estava naquele lugar era o engenheiro T., que já morreu. E eu entrei lá dentro, ele foi muito delicado, mas eu levava tanta força deles, que disse: Ó senhor engenheiro, nem vale a pena falarmos. O senhor ou os vai receber e as casas são pra eles ou eles entram aqui, dão-lhe uma trepa que o estendem. Foram eles que me pediram para comunicar isto. Ele ficou muito nervoso, mandou bloquear toda a gente, não recebeu mais ninguém nesse dia, mas as casas, de facto, foram pra eles.

Numa outra situação, ocorrida pouco tempo depois da anterior, é a perceção da elevada probabilidade de sucesso de uma ação influenciadora do curso do processo legislativo que impele à mobilização, desta feita revestida de cariz dialogante e estrategicamente delegada em porta-vozes percebidas comummente como sendo autónomas:

E então eu lembro-me que uma vez [ ] eles disseram: neste momento, é preciso um decreto para a gente entregar as casas [entretanto ocupadas] a toda a gente do Barredo, porque elas não estão legais. E nós falámos com eles e lá fomos nós a Lisboa pedir o decreto. Naquela altura, arranjava-se um decreto de um dia para o outro E lá fomos as duas de avião. Chegámos a casa do M., que nessa altura era ministro, era noite. Não nos atrapalhámos, saímos do avião e apanhámos um táxi para irmos a casa do M. O senhor já estava em pijama, mas atendeu-nos – pra ver como era na altura, no pós-25 de abril, como as coisas se passavam. Nós fazemos este trabalho assim e assim e as pessoas . Sei que ele se informou se íamos [da parte] de alguma força política, mas, como viu que éramos autónomas, fez o que nós pedimos. Então, pedimos o decreto. E ele diz: E as senhoras para quando queriam o decreto?. Bem, nós queríamos para amanhã de manhã. E ele disse: Pois, tenho Conselho de Ministros às dez [horas] Se for um bocadinho mais cedo para vos arranjar o decreto de manhã . Quando viemos, às duas horas [da tarde], já o decreto estava publicado; portanto, faziam-se coisas com uma rapidez impressionante [ ].

A criação, por um dos governos provisórios, ainda em 1974, do Comissariado para a Renovação Urbana da Área da Ribeira-Barredo (CRUARB) conferirá finalmente enquadramento institucional às propostas que, desde os últimos anos da década de 1960, uma parte do pessoal técnico da Câmara Municipal vinha preconizando19 e procurará proporcionar a diversas pretensões das comissões de moradores locais um horizonte estruturado de concretização. Na sua génese, o CRUARB reivindicará uma visão da intervenção social e habitacional assente em princípios como a defesa da residência das classes populares nos seus bairros de origem, e a recuperação e valorização do património histórico, cultural e edificado do centro histórico da cidade, em linha direta com as preocupações da equipa de Fernando Távora e de muitos dos que, de forma mais ou menos sub-reptícia, vinham trabalhando de perto com a população local, com destaque para o corpo de técnicos do Centro Social do Barredo (instituição da qual, de resto, sairia algum do pessoal original do CRUARB).20

A interação entre a estrutura técnica do CRUARB e as comissões de moradores será, nos primórdios da atuação desta instituição, muito intensa – e não isenta de tensões, apesar de geralmente articulada e congruente. Os técnicos instigavam geralmente os moradores a organizarem-se e a participar na elaboração e acompanhamento dos projetos de renovação habitacional e dos processos de realojamento; as comissões de moradores transmitiam os seus pontos de vista sobre diversos aspetos das propostas de intervenção e sobre o andamento dos trabalhos e organizavam as listas de distribuição de fogos; por vezes, era deixada aos técnicos a decisão final sobre um assunto polémico; noutros casos, as comissões de moradores decidiam o rumo a seguir e não deixavam aos técnicos outra opção senão ir atrás. As desinteligências eram frequentes, mas prevalecia, nestes primeiros tempos após o 25 de abril de 1974, o consenso decorrente das vantagens percebidas desta aliança. Para a jovem geração de arquitetos, engenheiros, assistentes sociais e outros técnicos, formada, muitas vezes, em círculos culturais e académicos heterodoxos, no seio do catolicismo progressista, ou em organizações oposicionistas de esquerda ou extrema-esquerda, a interação com e a integração nas mobilizações populares oferecia uma oportunidade inédita de participação social e política e, além do mais, de experimentação, valorização e afirmação profissional; para os moradores, por seu turno, a presença e colaboração destes aliados proporcionava os meios de operacionalização de diversas das suas pretensões e constituía garantia, em virtude do seu papel descodificador e mediador, de um mais rápido e eficaz acesso à (apesar de tudo) cifrada burocracia estatal, e aos meandros mais restritos do poder legislativo e decisório.

Referindo-se ao poder assumido pelos populares nos anos que sucederam ao 25 de abril de 1974, esta antiga líder associativa do centro histórico do Porto não deixa de ligar a sua consecução à interação que nessa altura existia entre as comissões de moradores – e respetivas lideranças – e o pessoal técnico e político que, no terreno, com elas lidava diária e diretamente:

Nós é que impúnhamos aí. Só em [19]80, [19]80 e tal é que se começou a botar regras, mas até aí De [19]74 a [19]80 isto andou aí um bocado conturbado. O poder estava centrado nos moradores, mas os moradores também tinham uma pessoa que era a R., que a R. nunca os abandonou, e que também, de certa forma, era uma pessoa que não admitia que fizessem pouco [deles]. Os moradores falavam, mas se ela visse que os moradores que estavam os técnicos a querer dar a volta, ela interferia: Não, não é assim, o que eles querem é isto e é isto. Na altura, estava o [arquiteto] C. na Câmara e era aqui o presidente da Junta, que era o L. [ ], e havia ainda o arquiteto T. – e ele ia à nossa frente. Entrava pela Câmara adentro e era tudo nosso [R., 60 anos, operária industrial reformada].

Num contexto socioterritorial tão relegado como o do centro histórico dos anos 1950, 1960 e 1970, há de ter sido realmente extraordinária esta possibilidade que muitos moradores tiveram de participar ativamente no debate sobre o direito à cidade que então se fazia, e de influenciar diretamente, ainda que nem sempre com resultados efetivos, o curso da ação estatal. Mesmo que bastante limitado no tempo, o período após o 25 de abril de 1974 durante o qual os moradores do centro histórico, como de outras áreas da cidade do Porto, sentiram que o poder estava centrado em si mesmos e nas suas organizações veio a revelar-se perene nas memórias. Em particular para os que mais diretamente se envolveram no processo, e para os que, de uma forma ou de outra, puderam experimentar uma melhoria das suas condições habitacionais e de vida, a memória que persiste – e que transcorre dos discursos de grande parte dos participantes nestas mobilizações – é a de que esse momento constituiu um espaço de realização e de reconhecimento pessoal e coletivo verdadeiramente inédito e tendencialmente irrepetível.

Como adequadamente nota Diego Palacios Cerezales (2003, pp. 105-106), é comum ouvir-se da parte destes protagonistas declarações denotadoras de perplexidade acerca deste período da história social e política portuguesa: muitos destes agentes sociais simplesmente não sabem explicar como pôde tanta coisa ocorrer em tão pouco tempo e, simultaneamente, como foi possível, após tão intensa participação cívica e política, uma tão súbita e tão perentória desmobilização.

Contra a explicação, bastante simplista, de que mobilizações como as que se verificaram em diversas áreas urbanas degradadas das principais cidades portuguesas após o 25 de abril de 1974 são o resultado de processos de acumulação e subsequente libertação de tensões, mas também contra a ideia de que uma determinada cultura política constitui condição suficiente para que a participação ocorra, Palacios Cerezales (2003, pp. 41 e segs.) recupera a noção de estrutura de oportunidades políticas. De acordo com a perspetiva defendida por este autor, as mobilizações ocorrem em consonância com a estrutura de oportunidades políticas existente num dado momento e lugar, a qual variará de acordo com a abertura ou fecho relativos do sistema político institucionalizado; a estabilidade ou instabilidade dos alinhamentos das elites; a presença e características de elites aliadas; e a capacidade e propensão do Estado para a repressão (McAdam, citado em Palacios Cerezales, 2003, p. 42). O modelo pretende ser dinâmico:

Os movimentos difundem-se aproveitando oportunidades políticas, mas através da sua ação forçam o realinhamento dos diferentes atores da comunidade política, forjam e fazem com que se quebrem alianças e, nesse mesmo processo, podem forçar a aparição de novas oportunidades para si mesmos ou para outros movimentos. [ ] Aproveitar uma oportunidade é mudar, estabelecer novas relações, apresentar-se e representar-se de novas maneiras. As reconfigurações no sistema político apresentam-se como oportunidades para ensaiar mudanças, experimentar alianças, e, segundo os efeitos das interações táticas, o movimento pode ganhar novas capacidades, conquistar direitos ou incorporar-se no sistema político [Palacios Cerezales, 2003, p. 43].

No caso de que este artigo se ocupa, verifica-se que a crise de Estado inaugurada com o golpe militar de 25 de abril de 1974 abriu uma oportunidade inédita de mobilização e participação política, depressa aproveitada pelos moradores de zonas sobrelotadas e degradadas das principais cidades. As ocupações de casas ocorridas logo após a queda da ditadura – que não só não foram reprimidas, como foram validadas política e legislativamente pelas novas lideranças do Estado – revelaram amplas e inauditas possibilidades de acesso ao espaço de decisão política por parte daqueles que, até então, dele ficavam invariavelmente arredados. Para além disso, as elites estatais, culturais e políticas mostravam-se expectantes ou cindidas, havendo mesmo importantes setores que apoiavam as mobilizações populares. Perante a instabilidade que então caracterizava o universo político, e dado o sucesso inicial de diversas mobilizações, reproduzido e ampliado posteriormente por movimentos de moradores cada vez mais capazes, aos quais não faltava o enquadramento e apoio de importantes grupos e organizações sociais e políticas, foi possível a diversos segmentos das classes populares urbanas, durante um período de dois a três anos depois de abril de 1974, aproveitar as oportunidades existentes e obter recompensas efetivas do seu envolvimento cívico. Da mesma forma, a desmobilização dos anos 1976, 1977 e seguintes terá correspondido não à dissipação definitiva das tensões acumuladas e entretanto libertadas pelos moradores, mas ao fecho da estrutura de oportunidades que havia sido aberta pela crise de Estado dos anos imediatamente anteriores (Palacios Cerezales, 2003, pp. 105-107).

Uma conceção como a que acaba de se propor valoriza os elementos de enquadramento estrutural e possibilita uma análise mais completa do fenómeno da participação, que deixa de ser encarado como essência ou idiossincrasia de um determinado grupo, como mera instrumentalização por parte de uma organização alóctone ou como simples ato de deliberação racional. Por outro lado, se é certo que a existência de uma estrutura de oportunidades apta a contemplar a ação política de grupos sociais como os que compunham os movimentos de moradores do pós-25 de abril de 1974 aparece como condição necessária de tal ação, não é menos certo que ela só poderá efetivamente concretizar-se se existirem no seio dos respetivos promotores competências para intuir a existência dessas oportunidades e para materializar o seu aproveitamento. Na proposta explicativa que Palacios Cerezales (2003, cap. III) apresenta a propósito das lutas urbanas no Portugal revolucionário parece faltar um maior desenvolvimento desta fundamental dimensão do modelo analítico. Na verdade, para que uma ação política como aquela a que aqui se tem feito menção se possa concretizar, é preciso que existam oportunidades viabilizadoras e catalisadoras das mobilizações, mas também propensões incorporadas para a ação passíveis de perceber e apropriar tais oportunidades. Com a referência a esta específica dimensão explicativa, reforça-se o caráter dinâmico do modelo e restitui-se a relevância da história e prática dos agentes.

No caso do centro histórico do Porto, há alguns elementos analíticos que devem ser referidos para melhor se perceber a presteza e dinamismo das mobilizações populares verificadas na zona logo após o 25 de abril de 1974. Com efeito, dificilmente tais mobilizações teriam ocorrido se não se verificasse a existência no território de uma elevada integração da matriz local de disposições (ou habitus), isto é, de geradores amplamente partilhados de produção e atribuição de sentido e de orientação para a ação. O denso interconhecimento e os mecanismos de entreajuda existentes no centro histórico foram certamente decisivos para o ajustamento tácito de atuações face à situação inaugurada com o 25 de abril de 1974, impelindo um grande número de agentes sociais locais a apoiarem as ações daqueles que tomaram a dianteira do movimento. Neste ponto, não foi certamente despicienda a presença na zona de algumas lideranças locais, constituídas por adultos e adultos jovens fortemente enraizados, e em vários casos com experiência profissional em atividades muito reguladas, como a estiva, ou até com experiência sindical, que rapidamente se assumiram e foram reconhecidas enquanto tal, encabeçando e instigando o movimento.

A existência deste capital de autoctonia, que Renahy (2010, p. 9), a partir de Retière (1994; 2003), define como o conjunto de recursos – bens simbólicos e formas práticas de exercício de poder – que a pertença a redes de relações localizadas propicia, terá sido decisiva para a concretização das mobilizações políticas verificadas neste território no período posterior ao 25 de abril de 1974.21

Por outro lado, há algum tempo que certas instituições sedeadas na zona, com destaque para o Centro Social do Barredo, vinham trabalhando com os mais jovens os tópicos da identidade local, do sentimento de pertença e da arbitrariedade da situação habitacional e social característica da zona ribeirinha, dessa forma contribuindo para, a prazo, desmentir as bases do seu próprio diagnóstico acerca da passividade sedimentada da população local. Na verdade, o trabalho que estava a ser feito estava a contribuir para reforçar a identidade do grupo de moradores e para formar cívica e politicamente agentes sociais com especiais propensões para intuir e aproveitar as oportunidades que viriam a ser abertas com o 25 de abril de 1974. Complementarmente, a presença deste pessoal técnico, que conhecia com certo grau de profundidade a realidade local, e que depressa se solidarizou com as mobilizações populares, constituiu, como se pôde conferir anteriormente, um recurso fundamental da respetiva concretização e um elemento importante na consecução de diversos dos seus sucessos.

NOTA CONCLUSIVA. NORMALIZAÇÃO DEMOCRÁTICA E DESMOBILIZAÇÃO NO CENTRO HISTÓRICO DO PORTO NOS ÚLTIMOS ANOS DA DÉCADA DE 1970

Após os acontecimentos de 25 de novembro de 1975, que comummente se apresentam como o princípio do fim do período revolucionário português, inicia-se uma alteração significativa do quadro de relações sociais e políticas vigente. Removidos do comando militar os segmentos das Forças Armadas associados à esquerda e à extrema-esquerda, afastados os membros desta área política dos governos provisórios e dos meios de comunicação social e reafirmados publicamente os propósitos de repressão das ações ilegais que os movimentos populares pudessem continuar a desenvolver, as comissões de moradores depressa intuem que está em curso uma alteração importante das oportunidades políticas colocadas à sua disposição. A sua ação continuará a fazer-se sentir, em muitos casos revestindo-se de novos contornos, mas haverá também situações em que a desmobilização total terá lugar. Depois da realização das eleições legislativas e autárquicas de 1976, a representação transfere-se para os órgãos eleitos e as organizações de base local, designadamente as que estavam associadas aos movimentos de moradores, perdem centralidade enquanto referentes da legitimidade do poder público e da autoridade e ação estatais. A conotação de muitas destas organizações com as forças perdedoras do 25 de novembro de 1975 agrava esta sua condição periférica face aos novos centros do poder.

De acordo com grande parte dos discursos político-académicos correntes, este período é caracterizado como sendo um período de normalização democrática do país. Referindo-se ao caso específico dos movimentos de moradores, Palacios Cerezales (2003, pp. 104-105) descreve da seguinte forma os contornos do declínio acentuado das mobilizações populares verificado a partir de 1976:

O final do ciclo de mobilização não se explica por uma repressão direta extraordinária, que não existiu, mas pela constatação prática de que a ilegalidade das massas já não ia ser tolerada e de que as mobilizações precisavam de interlocutores poderosos que reconhecessem a validade das suas exigências. O Estado, funcionando já segundo a coerência interorganizacional que o define, voltou, como poder constituído, a configurar a paisagem física das ações possíveis. [ ] A Constituição [de 1976] reconheceu formalmente o movimento de moradores, [ ] [mas a] prática política marginalizou-o definitivamente por dois procedimentos: 1) não desenvolvendo as leis que se anunciavam no texto constitucional e que deviam regular a participação dos bairros por democracia direta; 2) abstendo-se de reabrir os processos judiciais de desalojamento ou de não pagamento de alugueres para evitar a reorganização reativa.

No centro histórico do Porto, este fechamento da estrutura de oportunidades de participação ao dispor dos moradores não demora a fazer-se sentir. A própria alteração da visão e forma de atuação do CRUARB reflete esta reconfiguração do campo político e da burocracia estatal. Resumindo num parágrafo o que predominantemente veio a acontecer neste domínio no centro histórico do Porto depois do final dos anos 1970, verificar-se-á uma formalização e burocratização dos projetos e operações de renovação, com diluição da respetiva autoctonia, e uma regressão da vitalidade e capacidade de intervenção das comissões de moradores e das associações locais. A década de 1980, que será de transferência para o mercado da maioria das responsabilidades em matéria de provisão de alojamento e, no Porto em particular, de esvaziamento da cidade central, assistirá à emergência e consolidação de um novo imaginário para a zona ribeirinha, um imaginário essencialmente patrimonialista e turistificante, o qual culminará, já na década de 1990, com a classificação do centro histórico do Porto como Património da Humanidade. Mais recentemente, já depois da extinção do CRUARB e da criação de uma sociedade de reabilitação urbana, a tónica passará a incidir sobretudo na gentrificação residencial e comercial do centro da cidade.22 Quanto à população local que não embarcou nos volumosos movimentos de saída característicos das últimas três décadas, pauperizada e envelhecida, e afastada das instâncias estatais e das formas de participação social e política prevalecentes, que reputa agora, quase sempre, como distantes e seletivas (eles lá, nós aqui), a descrença e a resignação parecem voltar a impor-se como sentimentos dominantes.

Dada esta evolução das formas de relação das classes populares com o Estado e a política no centro histórico do Porto, o período de crise subsequente ao 25 de abril de 1974 vê reforçada a sua aparência de excecionalidade. A sua pertinência analítica não reside, contudo, nesta singularidade, irrepetibilidade ou caráter anómalo do caso, mas decorre antes daquilo que o caso nos oferece enquanto oportunidade privilegiada de estudo das condições do encontro, esse sim pouco costumeiro, entre as oportunidades, as condições e as disposições que, conjugadas, podem possibilitar a concretização de modalidades emancipatórias de relação das classes populares com a política e o Estado. Tal oportunidade de estudo, se aproveitada, parece prometer o acesso a elementos muito relevantes para uma crítica quer de conceções mecanicistas, quer de conceções essencialistas acerca da participação cívica e política e, bem assim, para uma crítica de noções mais ou menos corriqueiras acerca da instrumentalização ou então da anomia, indiferença, individualismo ou apatia dos grupos sociais mais descapitalizados face à ação coletiva organizada e ao universo das tomadas de posição políticas.

BIBLIOGRAFIA

BANDEIRINHA, J. A. (2007), O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de abril de 1974, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra. [ Links ]

BOURDIEU, P. (1983), Vous avez dit populaire?. Actes de la recherche en sciences sociales, 46, pp. 98-105. [ Links ]

BRITO, J. M. B. de (coord.) (1999), Do Marcelismo ao Fim do Império, Lisboa, Editorial Notícias. [ Links ]

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO [CMP] (1949), Estudo do Arranjo e Salubrização da Zona do Barredo, Ribeira e Escadas dos Guindais, Porto, Câmara Municipal do Porto. [ Links ]

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO [CMP] (1962), Relatório de Gerência – Ano de 1962, Porto, Câmara Municipal do Porto. [ Links ]

CHAMBOREDON, J.-C., et al. (1985), Lappartenance territoriale comme principe de classement et didentification. Sociologie du Sud-Est, 41, pp. 61-88. [ Links ]

COMISSARIADO PARA A RENOVAÇÃO URBANA DA ÁREA DA RIBEIRA-BARREDO [CRUARB] (2000), CRUARB – 25 Anos de Reabilitação Urbana, Porto, Câmara Municipal do Porto. [ Links ]

DIVISÃO DE HABITAÇÕES MUNICIPAIS/DIREÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO [DMH/DSH/CMP] (1973), Plano de Renovação Urbana do Barredo, Porto, Câmara Municipal do Porto. [ Links ]

DOWNS, C. (1989), Revolution at the Grassroots. Community Organizations in the Portuguese Revolution, Albany, The State University of New York Press. [ Links ]

GRIGNON, C.; PASSERON, J.-C. (1989), Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Éditions du Seuil. [ Links ]

LOFF, M. (2007), Marcelismo e ruptura democrática no contexto da transformação social portuguesa dos anos 1960 e 1970. Espacio, Tiempo y Forma, Serie V (Historia Contemporánea), 19, pp. 145-184. [ Links ]

OLIVEIRA, J. M. P. de (2007 [1973]), O Espaço Urbano do Porto: Condições Naturais e Desenvolvimento, Porto, Edições Afrontamento (reedição fac-similada do original). [ Links ]

PALACIOS CEREZALES, D. (2003), O Poder Caiu na Rua. Crise de Estado e Acções Colectivas na Revolução Portuguesa, 1974-1975, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais. [ Links ]

PE. AMÉRICO (1974 [1956]), O Barredo. Lugar de Mártires, de Heróis, de Santos, Paço de Sousa, Editorial da Casa do Gaiato. [ Links ]

PEREIRA, V. B.; QUEIRÓS, J. (2009), Estado, alojamento e a questão social: elementos para a compreensão sociológica da formação da respectiva relação no Porto contemporâneo. Argumentos de Razón Técnica. Revista Española de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y Filosofía de la Tecnología, 2 (serie especial), pp. 113-128. [ Links ]

PEREIRA, V. B.; QUEIRÓS, J. (2012), State, housing and the social question in the city of Porto (1956-2006): an analysis on the making of doxa, orthodoxy and alodoxia effects in the (re)production of state housing policies. Social Sciences – Annual Trilingual Review of Social Research, 1, pp. 203-214. [ Links ]

PIMENTA, M. et al. (2001), As Ilhas do Porto. Estudo Socioeconómico, Porto, Câmara Municipal do Porto. [ Links ]

PINTO, A. C. (1999), Saneamentos políticos e movimentos radicais de direita na transição para a democracia, 1974-1976. In F. Rosas (coord.). Portugal e a Transição para a Democracia (1974-1976), Lisboa, Edições Colibri/Fundação Mário Soares/Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, pp. 29-48. [ Links ]

PINTO, J. M.; PEREIRA, V. B. (2007), Classes, relações de habitus e efeitos de lugar. Um estudo sobre sociabilidades, estilos de vida e anomia no centro do Porto. Cadernos de Ciências Sociais, 24, pp. 113-148. [ Links ]

PINTO, J. M.; PEREIRA, V. B. (2012), Espace, relations sociales et culture populaire dans le coeur ancien de la ville de Porto. Sociétés Contemporaines, 86, pp. 115-134. [ Links ]

QUEIRÓS, J. (2007), Estratégias e discursos políticos em torno da reabilitação de centros urbanos: considerações exploratórias a partir do caso do Porto. Sociologia – Problemas e Práticas, 55, pp. 91-116. [ Links ]

QUEIRÓS, J. (2010), Gentrification of Portos historic centre: notes for the future history of an impossible commodity. A AUM.net Working Paper. Disponível em http://www.urbanoutcastsoftheworld.net/uploads/5/9/6/7/5967617/jq2009.pdf [consultado em 31 de dezembro de 2010]. [ Links ]

RAMOS, L. de O. (dir.) (1995), História do Porto, Porto, Porto Editora. [ Links ]

RENAHY, N. (2010), Classes populaires et capital dautochtonie. Genèse et usages dune notion. Regards sociologiques, 40, pp. 9-26. [ Links ]

RETIÈRE, J. N. (1994), Identités ouvrières. Histoire dun fief ouvrier en Bretagne, 1909-1990, Paris, LHarmattan. [ Links ]

RETIÈRE, J. N. (2003), Autour de lautochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire. Politix, 16 (63), pp. 121-143. [ Links ]

RODRIGUES, M. (1999), Pelo Direito à Cidade. O Movimento de Moradores no Porto (1974/76), Porto, Campo das Letras. [ Links ]

ROSAS, F. (coord.) (1999a), Portugal e a Transição para a Democracia (1974-1976), Lisboa, Edições Colibri/Fundação Mário Soares/Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. [ Links ]

ROSAS, F. (1999b), O Marcelismo e a crise final do Estado Novo. In F. Rosas (coord.), Portugal e a Transição para a Democracia (1974-1976), Lisboa, Edições Colibri/Fundação Mário Soares/Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, pp. 9-27. [ Links ]

ROSAS, F.; OLIVEIRA, P. A. (2004), A Transição Falhada: o Marcelismo e o Fim do Estado Novo, 1968-1974, Lisboa, Editorial Notícias. [ Links ]

SCHWARTZ, O. (1989), Le monde privé des ouvriers, Paris, PUF. [ Links ]

SCHWARTZ, O. (2011), Peut-on parler des classes populaires?. La vie des idées.fr. Disponível em http://www.laviedesidees.fr/Peut-on-parler-des-classes.html [consultado a 11 de dezembro de 2011]. [ Links ]

SILVA, M. (1982), Crescimento económico e pobreza em Portugal (1950-1974). Análise Social, 72-73-74, XVIII (3.º, 4.º, 5.º), pp. 1077-1086. [ Links ]

SINDICATO NACIONAL DOS ARQUITETOS [SNA] (1961), Arquitectura Popular em Portugal (2 vols.), Lisboa, Sindicato Nacional dos Arquitetos. [ Links ]

TÁVORA, F. (coord.) (1969), Estudo de Renovação Urbana do Barredo, Porto, Câmara Municipal do Porto. [ Links ]

TEIXEIRA, M. C. (1994), A habitação popular no século XIX – características morfológicas, a transmissão de modelos: as ilhas do Porto e os cortiços do Rio de Janeiro. Análise Social, 127, XXIX (3.º), pp. 581-587. [ Links ]

TEIXEIRA, M. C. (1996), Habitação Popular na Cidade Oitocentista. As Ilhas do Porto, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. [ Links ]

Recebido a 14-03-2012. Aceite para publicação a 21-01-2013.

NOTAS

1 Bolsa de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia com a referência SFRH/BD/46978/2008, financiada pelo POPH/QREN – Tipologia 4.1 – Formação Avançada, comparticipada pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Educação e Ciência.

2 Apesar de a categoria popular estar longe de poder ser considerada inequívoca (v., a propósito, Bourdieu, 1983), considera-se aqui, com Schwartz (2011), que a noção de classes populares é a mais apropriada para designar o conjunto das populações que partilham algumas características fundamentais, a saber: exiguidade dos recursos económicos detidos, pequenez do estatuto socioprofissional, distanciamento (pelo menos relativo) face ao capital cultural e face à escola, circunscrição e inscrição local das redes de relacionamento social. Ao enquadrar uma grande diversidade de condições, a noção supera as limitações da noção de classe operária, ao mesmo tempo que se furta à normatividade ou ao risco de miserabilismo de outras designações, como classes subalternas, classes inferiores ou classes dominadas (mesmo sendo a dominação um traço característico da condição destes grupos). Um importante clarificador epistemológico deste debate é, ainda e sempre, o trabalho de Grignon e Passeron (1989).

3 Esta proposta inscreve-se numa linha de trabalho que, fazendo referência direta ao corpus teórico da sociologia de Pierre Bourdieu, procura restituir uma maior complexidade às análises dos quotidianos populares, através de uma atenção às particularidades das configurações sociolocais e às práticas e processos de simbolização que nelas têm lugar. Os trabalhos de Schwartz (1989) e de Grignon e Passeron (1989) são aqui referências relevantes, juntamente com as reflexões que têm vindo a ser produzidas a propósito da heuristicidade, no estudo das mobilizações sociais e políticas das classes populares, das noções de autoctonia ou de capital de autoctonia (Chamboredon et al., 1985; Retière, 1994; 2003; Renahy, 2010). Em Portugal, devem ser mencionados os trabalhos de Pinto e Pereira (2007; 2012); aqui, faz-se uso, em particular, da noção de matriz local de disposições ou, mais precisamente, matriz local de habitus, que designa o conjunto de geradores d[o] conhecimento prático recíproco sobre os princípios – igualmente práticos – a partir dos quais os agentes produzem e atribuem sentido e orientam a acção (Pinto e Pereira, 2007, p. 122).

4 Em Palacios Cerezales (2003), pode encontrar-se um posicionamento crítico devidamente fundamentado – que aqui em grande medida se subscreve – relativamente a este tipo de leituras dos processos de mobilização popular.

5 Para uma caracterização genérica, porém multifacetada, dos últimos anos do regime instituído pela Constituição de 1933 e derrubado em abril de 1974, v., por exemplo, Rosas (1999a) ou Brito (1999).

6 Em 2011, as quatro freguesias mencionadas, cuja área conjugada é de aproximadamente 1,5 quilómetros quadrados, congregavam cerca de 9,3 mil habitantes, menos de um quarto dos 41,7 mil habitantes registados em 1940, ano do recenseamento geral da população que mais residentes contabilizou nesta área da cidade do Porto. Trinta anos depois, em 1970, a população do centro histórico baixara consideravelmente, para os 32,2 mil habitantes, número que não mais pararia de decrescer (22,7 mil habitantes, em 1981; 20,3 mil, em 1991; e 13,2 mil, em 2001). Para uma história das principais transformações económicas, sociais e urbanas do Porto, da Idade Média aos nossos dias, com referências bastante desenvolvidas à evolução do centro histórico da cidade, v., por exemplo, Ramos (1995).

7 Projeto PTDC/SDE/69996/2006, Ilhas, Bairros Sociais e Classes Laboriosas: um Retrato Comparado da Génese e Estruturação das Intervenções Habitacionais do Estado na Cidade do Porto e das suas Consequências Sociais (1956-2006), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com coordenação científica de Virgílio Borges Pereira.

8 Os dados são do Recenseamento Geral da População de 1970. Informações adicionais relevantes para uma caracterização da situação demográfica da cidade do Porto nesta altura podem ser obtidas, por exemplo, em Oliveira (2007 [1973]).

9 As ilhas são a modalidade de habitação popular típica do Porto industrial. Construídas nas traseiras das habitações da pequena e média burguesias do centro da cidade, as ilhas compunham-se geralmente de uma ou duas fileiras de pequenas casas, normalmente térreas, e com não mais de 16 metros quadrados cada, onde se acomodavam as famílias das classes populares portuenses (famílias de operários industriais, mas também de trabalhadores da construção civil e de empregados subalternos do comércio e serviços). Em 1939, um inquérito levado a cabo pela Câmara Municipal do Porto apontava a existência de qualquer coisa como 13 600 casas em ilhas, alojando cerca de 45 mil pessoas, mais de 17% da população total residente na cidade. Durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, diversas ilhas seriam demolidas e os respetivos ocupantes transferidos para outros contextos residenciais, designadamente para os novos bairros camarários da periferia citadina. Ainda assim, esta modalidade de habitação tipicamente portuense persistirá até aos nossos dias. Em 2001, um novo estudo da Câmara Municipal do Porto declarava a existência de quase 6 mil casas habitadas em ilhas da cidade, alojando ainda perto de 13 500 pessoas, 5% da população total (cf. Pimenta et al., 2001). Para uma compreensão aprofundada acerca das origens, características morfológicas, inserção urbanística e usos sociais das ilhas do Porto, v. os relevantes trabalhos de Teixeira (1994; 1996).

10 Para uma leitura panorâmica das características e implicações das diferentes políticas urbanísticas e habitacionais materializadas na cidade do Porto desde o início do século XX, v. Pereira e Queirós (2009; 2012).

11 Os dados de enquadramento são, uma vez mais, dos Recenseamentos Gerais da População (neste caso, de 1960). Os dados do inquérito de 1963 às famílias das áreas do Barredo e Fonte Taurina estão incluídos no estudo de Távora (1969).

12 As subalugas, geralmente mulheres, arrendavam edifícios no centro histórico do Porto, com o objetivo de subarrendar as respetivas casas, quartos ou outras divisões das casas às famílias locais ou a indivíduos ou famílias recém-chegados, por valores quase sempre especulativos, e geralmente com a conivência das autoridades fiscalizadoras e policiais, que toleravam as práticas de especulação e garantiam a execução das frequentes ações de despejo.

13 Os dados deste segundo inquérito às famílias do Barredo acompanham também o estudo de Távora (1969).