Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Relações Internacionais (R:I)

versão impressa ISSN 1645-9199

Relações Internacionais n.30 Lisboa jun. 2011

A Primavera Árabe no Norte de África: origens e perspectivas de futuro

George Joffé

Professor do Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Cambridge. Membro do Centre for Global Governance da London School of Economics e do Kings College, em Londres. Editor do Journal of North African Studies, é autor de diversas publicações sobre o Médio Oriente e o Norte de África.

RESUMO

As insurreições na Tunísia e no Egipto pareciam trazer esperanças do eclodir das mudanças democráticas no Médio Oriente e no Norte de África. No entanto, a guerra civil na Líbia e as crises patentes no Iémen e na Síria sugerem que a mudança generalizada talvez seja difícil de alcançar. As causas para a insurreição são semelhantes mas os resultados são diferentes porque dois dos estados em causa eram autocracias liberalizantes e o terceiro – a Líbia – sempre rejeitou de forma veemente quaisquer opositores. Mas também a Tunísia e o Egipto enfrentam futuros diferentes – no primeiro todo um sistema foi posto de lado, e no segundo o regime afastou a sua figura de proa de modo a preservar-se a si próprio.

Palavras-chave: Norte de África, Médio Oriente, democracia, movimentos sociais

The Arab Spring in North Africa: origins and prospects

ABSTRACT

The insurgencies in Tunisia and Egypt seemed to offer great hope of the outbreak of democratic change in the Middle East and North Africa. However, the civil war in Libya and the ongoing crises in Yemen and Syria suggest that overall regional change may prove to be more difficult to achieve. The causes for the insurgency are similar but the outcomes differ because two of the states concerned were liberalizing autocracies and the third – Libya – had resolutely rejected any political or social competitors. Even the liberalized autocracies face very different futures for, in Tunisia a whole system has been removed whilst in Egypt, the regime rejected its figurehead in order to preserve the regime.

Keywords: North Africa, Middle East, democracy, social movements

Só duas décadas mais tarde é que me apercebi do enorme poder de um momento como aquele: como um acto sobranceiro pode galvanizar uma população que era até então ambivalente, e convencê-la de que uma disputa confinada com as forças policiais trazia implicações capazes de os fazer sair das suas salas de estar e envolverem-se na luta.1

Uma das grandes ironias da arte da previsão política e económica é que os que prevêem nunca são capazes de antever qual a altura em que os grandes acontecimentos terão lugar. Podem muito bem saber, e até ter expectativas, de que venham a verificar-se certas mudanças de paradigma2 nas relações internacionais, mas não são capazes de identificar o momento em que elas vão ocorrer, nem conseguem reconhecer os catalisadores dessa mudança. Os acontecimentos do início de 2011 no Norte de África parecem encaixar nesta categoria da imprevisibilidade. Com efeito, a maior parte dos observadores sabia que uma mudança de algum tipo era inevitável, mas ninguém sabia quando é que ela teria lugar, nem estavam cientes dos acontecimentos que fariam deflagrar o processo. E o que é mais notório é que só uns poucos observadores se aperceberam da vulnerabilidade daquelas autocracias e da fragilidade que elas mostrariam perante a contestação.

Um dos principais motivos foi recentemente apontado por Nassim Taleb e Mark Blyth3 quando fizeram notar que os sistemas sociopolíticos e económico-financeiros estão «assentes em complexidade, interdependência e imprevisibilidade»4. Quando esses sistemas sofrem uma pressão artificial em resultado de iniciativas políticas que visam assegurar a estabilidade, tornam-se extremamente frágeis em virtude dos riscos e desafios que se acumulam, mas a pressão não é aliviada devido a essa procura de estabilidade – quer pelo interior dos regimes, quer pelos seus apoiantes externos. Em última análise, esses sistemas tornam-se «vulneráveis a Cisnes Negros – ou seja, tornam-se extremamente vulneráveis a acontecimentos em larga escala que se situam longe da norma estatística e que são maioritariamente imprevisíveis para um dado conjunto de observadores»5. Por outras palavras, as tensões e a contestação acumuladas que não se resolveram – e que, em vez disso, foram artificialmente reprimidas na tentativa de assegurar a estabilidade – entram em erupção de formas imprevisíveis.

Por vezes, no rescaldo de acontecimentos desse tipo, os decisores políticos procuram atribuir culpas pela incapacidade de antever os Cisnes Negros que acabaram por ocorrer. É inútil, uma vez que, devido à sua própria natureza, eles são imprevisíveis, exceptuando o facto de o objectivo predominante da política – a estabilidade – ter sido em si mesmo o gerador da crise que eclodiu. Além disso, Taleb e Blyth fazem notar que com frequência a análise subsequente identifica os agentes catalíticos como sendo as causas dos acontecimentos6. E desse modo fica preparado o terreno para a catástrofe seguinte. Assim, a recente crise no Norte de África tem sido explicada pela crise global do preço dos alimentos, e pelo apoio que o Ocidente, nos seus receios em relação à política no islão, tem prestado aos regimes que foram agora afastados. No entanto, as evidências sugerem que o verdadeiro causador das insurreições no Egipto, na Tunísia e na Líbia foram o desprezo e a repressão com que os regimes de Mubarak, Ben Ali e Kadhafi trataram os povos que governavam.

Este artigo procura demonstrar que, embora as circunstâncias económicas tenham constituído um pano de fundo essencial para os acontecimentos ocorridos no Norte de África durante os primeiros três meses de 2011, elas não são por si só uma explicação cabal. Pelo contrário, o verdadeiro causador do processo tem sido a incoerência entre as afirmações feitas pelos regimes nas suas tentativas de autolegitimação e a realidade do desprezo e da repressão por eles praticados. Resumindo, a recusa em tolerar a participação popular activa no processo de governação viria a servir como impulsionador das crises que os regimes enfrentaram a partir do momento em que foi encontrado o agente catalítico apropriado. E, claro, a natureza do agente catalítico explica a cronologia das crises. Essa natureza, em si mesma, é um reflexo das consequências da repressão e, ironicamente, das concessões de abertura política que os governantes demonstraram nos últimos anos.

Com efeito, a evolução das crises em cada Estado deu-se em função das naturezas políticas dos próprios regimes, uma vez que apesar da sua intensa repressão política, os regimes de Ben Ali e de Mubarak, na Tunísia e no Egipto – à semelhança do regime de Bouteflika na Argélia, e ao contrário do regime líbio –, tinham vindo progressivamente a abrir espaço para um certo grau de autonomia de expressão e de acção social e económica. Esse fenómeno estava ligado a processos de liberalização política com o propósito de assegurar que o controlo do regime nunca seria ameaçado. Eram, em poucas palavras, «autocracias liberalizadas»7, segundo a expressão criada por Daniel Brumberg ou «democracias iliberais»8, como Fareed Zakaria as designou alguns anos antes9. Isto significava, contudo, que ao contrário das conclusões a que Daniel Brumberg tinha chegado em 2002, nos casos em que as instituições permitidas da sociedade civil faziam parte do pacote de manutenção dos regimes autocráticos, quando chegou o momento do confronto final com o Estado autoritário, havia instituições autónomas para mobilizar movimentos sociais que podiam, com êxito, desafiar os regimes em questão. Só no caso da Líbia, onde vigorava uma autocracia total, é que a mudança radical política não tinha outra alternativa senão desembocar numa guerra civil.

O PANO DE FUNDO ECONÓMICO

Embora as questões económicas não tenham sido a causa directa das insurreições e das revoluções a que assistimos, não podemos negar que elas eram um dos antecedentes das revoltas. E isso é especialmente verdadeiro no que se refere à alta global do preço dos alimentos e da energia que se verificou na segunda metade do ano passado, que se assemelhou à situação de 2008. O efeito imediato foi uma impressionante escalada nos preços dos alimentos e da energia na região, com um impacto directo nas populações que já viviam perto do limiar de pobreza, o que acontece com frequência no Norte de África. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), desde Julho de 2010 que os preços de vários cereais e de outros alimentos subiram de forma assustadora. Os preços do milho-maís aumentaram 75 por cento, o trigo subiu 84 por cento, o açúcar 77 por cento e os óleos e as gorduras subiram 57 por cento. A FAO também fez notar que em Janeiro de 2011 o seu índice do preço dos alimentos tinha subido 3,4 por cento desde Dezembro de 2010, chegando aos 231, atingindo o nível mais elevado desde que a organização começou a medir os preços dos alimentos, em 199010. Ao mesmo tempo, os custos da energia subiram vertiginosamente: em 2010 os preços do crude saltaram de uma baixa de 75 dólares por barril, em Julho, para 91 dólares por barril em Dezembro e para 109 dólares por barril em Março de 2011. Segundo a Administração Americana da Informação da Energia, os preços subiram perto de 29 por cento entre 2009 e 2010 e esperava-se que subissem 34 por cento entre 2010 e 201111.

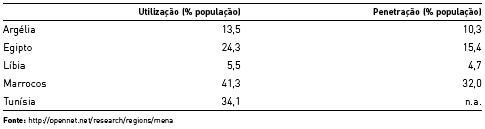

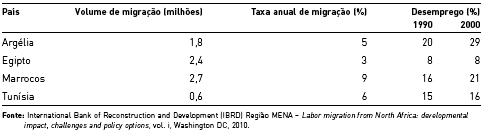

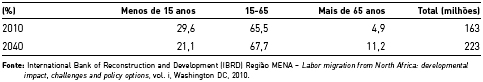

Contudo, paira uma pergunta por detrás disto: porque é que as populações na região do Médio Oriente e do Norte de África (MENA) se mostraram tão vulneráveis às subidas dos preços? No fim de contas, o desenvolvimento económico tem sido uma preocupação central dos decisores políticos do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial (BIRD12) e da União Europeia (UE) desde há décadas – desde os anos 1980 para as duas primeiras instituições, e desde 1995 para a UE, em resultado da introdução do Processo de Barcelona, embora a União tenha encorajado o crescimento da costa sul do Mediterrâneo desde 196913. Desde que a crise da dívida emergiu no mundo em vias de desenvolvimento, no rescaldo do choque global do preço do petróleo nos anos 1970, as três instituições tentaram preconizar políticas de desenvolvimento económico assentes em princípios económicos neoliberais, associados ao Consenso de Washington e criados para melhorar o nível geral de prosperidade. Embora os indicadores macroeconómicos e os balanços financeiros externos talvez tenham melhorado, não foi isso que aconteceu no âmbito microeconómico. Nesse aspecto, um factor-chave foi a persistência das altas taxas de desemprego, com uma média entre os 10 e os 20 por cento – com taxas muito mais elevadas junto da população mais jovem – a par da pobreza que alastra pela região. Em resumo, o desenvolvimento económico parece ter feito pouco para minimizar essa vulnerabilidade. Os modelos económicos, que exigem profundas reformas e reestruturações, têm sido impostos à região desde há décadas mas não tiveram grande efeito no cenário microeconómico.

Em 2005, por exemplo, 3,8 por cento da população egípcia foi qualificada como sendo de extrema pobreza – incapaz de prover às suas necessidades básicas –, 19,6 por cento era «pobre», encontrando-se na linha de limiar de pobreza ou imediatamente abaixo dela (dois dólares por dia), e 21 por cento estava «próximo da pobreza», sendo apenas capazes de satisfazer as suas necessidades essenciais. O índice de Gini do Egipto, que mede as desigualdades no âmbito da riqueza, esteve estático entre 1992 e 2006, com um valor em torno dos 32, o que faz do Egipto o nonagésimo Estado com maiores desigualdades do mundo, sendo que os 10 por cento do topo da população controla cerca de 27 por cento da riqueza nacional14. Mesmo em 2011, 20 por cento da população manteve-se abaixo do limiar da pobreza, e o desemprego em 2010 situava-se em redor dos 12 por cento. Poderíamos citar estatísticas semelhantes para outros países MENA. Aí, o índice de Gini decaiu de 41,7 em 1995 para 40 em 2005, sendo que os 10 por cento mais ricos da população controlavam 21,5 por cento da riqueza do país.

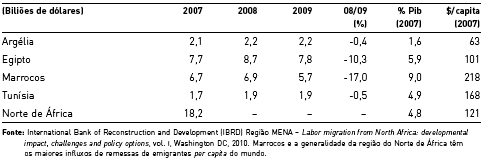

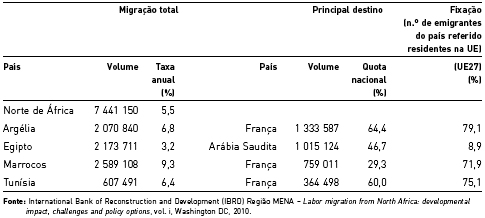

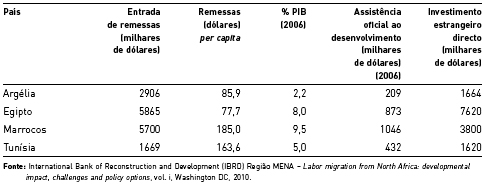

Contudo, a Tunísia tem recebido regularmente louvores em Bruxelas como um exemplo de boa gestão económica e já foi designada como «tigre do Mediterrâneo»! Tendo em conta que – passados vinte anos de reformas e de reestruturação económica na linha do neoliberal Consenso de Washington e de acordo com as recomendações económicas da própria UE – os níveis médios de riqueza, de distribuição do rendimento e de pobreza não mudaram (e este último nem sequer desceu), temos de reconhecer que, numa projecção linear, é pouco provável que haja grandes melhorias no futuro, a menos que os efeitos económicos sejam tão imprevisíveis quanto os políticos. Claro está que um efeito trickle down poderia começar a funcionar de um momento para o outro, mas parece pouco provável que esse venha a ser o caso. Para além disso, talvez os fluxos de investimento possam melhorar até atingirem níveis em sintonia com grandes transferências de tecnologia – algo que nunca ocorreu, exceptuando um curto período no final da década passada, quando os Fundos de Riqueza Soberana da Gulf começaram repentinamente a investir na região, processo esse que se deteve em resultado da crise financeira global desde 2008 – mas não temos grandes bases que nos permitam afirmá-lo (ver apêndice, pp. 113-114). E as consequências do seu insucesso não são apenas a continuidade da pobreza e a insatisfação económica, que se podem traduzir em rejeição política: é também uma emigração em massa, com a Europa como destino principal (ver apêndice).

Tudo isto faz pensar que os modelos económicos necessitam de uma revisão radical caso se pretenda que a distribuição da riqueza melhore e que os níveis de pobreza diminuam. Contudo, falta consenso quanto ao modo de agir, apesar de haver modelos viáveis, como as experiências do Sudeste Asiático e da China. Portanto, é provável que a imprevisibilidade do futuro da economia se forme a partir da cautela dos decisores políticos, fazendo que as aspirações à redução da pobreza acabem por ser secundarizadas. Enquanto os decisores políticos tenderem a confundir sintomas com causas, procurando razões para o fracasso no interior das falhas políticas assumidas dos próprios estados, em vez de as procurarem na natureza das recomendações económicas postas em prática e nas implicações da globalização desregulada, a incerteza dos resultados económicos tornar-se-á cada vez mais imprevisível, com as tendências económicas a caminhar no sentido descendente.

Contudo, para além destas considerações, a estatística acima citada mostra com clareza que o insucesso microeconómico teve efeitos sociais significativos e que, dada a subida sem precedentes dos custos da alimentação nos finais de 2010, estimulou a agitação social no final daquele ano15. Para além dos protestos na Tunísia, também houve manifestações na Argélia e em Marrocos. Na Argélia o Governo reagiu com uma redução dos impostos sobre as importações e com uma diminuição das taxas sobre os açúcares e o óleo alimentar. Estas medidas reduziram os preços internos daquelas mercadorias em cerca de 41 por cento. As iniciativas foram eficazes e os tumultos – os piores no país no espaço de muitos anos – acabaram por diminuir de intensidade16. O Presidente também levantou o Estado de emergência, que estava em vigor desde 1991 – uma reivindicação dos partidos políticos durante longos anos – e posteriormente anunciou também reformas constitucionais, apesar de, ao contrário da situação na vizinha Tunísia, ter havido poucas exigências populares no sentido da adopção dessas medidas políticas, com excepção de uma iniciativa a favor das manifestações regulares ao sábado para apoiar essas reivindicações, a qual desapareceu em Fevereiro, em virtude da esmagadora repressão policial.

Marrocos passou por perturbações semelhantes, com distúrbios em várias cidades em resultado das duras condições económicas. Começaram a ter lugar a 17 de Janeiro e incidiam sobre o desemprego e o elevado preço dos serviços – em Marrocos, muitos serviços são providenciados por corporações estrangeiras e os preços que elas cobram são, desde há muito, motivo de raiva da população – tendo atingido o auge em Tânger a 9 de Fevereiro17. No dia seguinte, por todo o país, verificaram-se protestos de grande dimensão relacionados com as condições políticas, organizados por um grupo de jovens conhecido como Grupo de 20 de Fevereiro. A monarquia marroquina respondeu aos dois tipos de protesto com o anúncio de alterações constitucionais – embora estas não estivessem completamente de acordo com as exigências dos manifestantes –, e, mais tarde, em finais de Abril, com a melhoria das condições económicas através do aumento do salário mínimo nacional e dos salários do funcionalismo público. Uma vez mais, como no caso da Argélia, essas medidas parecem ter aliviado o descontentamento popular, embora os activistas tenham continuado a exigir mudanças mais radicais.

Resumindo, quer na Argélia, quer em Marrocos, a agitação social começou devido a circunstâncias económicas, mas, embora as reivindicações políticas tenham aparecido à mistura com os protestos económicos, não se deu uma escalada a ponto de haver um confronto directo com os respectivos regimes. Para além disso, os activistas também não conseguiram desenvolver movimentos sociais significativos a partir da agitação motivada pelas condições económicas para forçar a adopção de uma agenda política radical diferente da do Governo, que gozava de um apoio em massa da população. Em parte isto ficou a dever-se à rapidez com que os regimes responderam aos distúrbios sociais, mas também – pelo menos no caso de Marrocos – está relacionado com a legitimidade de que o regime ainda goza aos olhos da população em geral, apesar da insatisfação económica e social18. Da mesma forma, também na Argélia a amarga memória da guerra civil nos anos 1990 demoveu muitos de encararem a hipótese de um desafio radical ao Governo, para evitar que aquele conflito reemergisse.

AUTOCRACIAS LIBERALIZADAS

Levantam-se, assim, duas questões acerca das situações bem distintas que tiveram lugar no Egipto, na Tunísia e na Líbia, e das respectivas consequências. A primeira questão é: por que motivo houve reacções tão diferentes nesses países, quando comparados com o caso de Marrocos e da Argélia? A segunda questão: como conseguiram os manifestantes do Egipto e da Tunísia criar movimentos sociais eficazes a aparentemente espontâneos de um modo que apreendeu tão rapidamente o sentir da população e conseguiu, dessa forma, alcançar as mudanças que os activistas pretendiam? Ligado a esta questão está o caso da Líbia, onde as tentativas de formar movimentos sociais semelhantes acabou por desembocar numa guerra civil, o que faz pensar que os activistas líbios não dispunham dos recursos e da infra-estrutura sociopolítica fundamental para desafiar o regime por meios que não envolvessem a força. Trata-se de um assunto que, por si só, merece ser investigado e que, claramente, tem a ver com as diferenças fundamentais entre a natureza dos regimes da Tunísia e do Egipto quando comparados com a Líbia, em particular no que diz respeito às atitudes oficiais perante a contestação política.

A resposta reside, pelo menos em parte, no modo como o optimismo triunfalista do Ocidente do início dos anos 1990 foi sendo gradualmente substituído por uma avaliação mais realista do cenário global. No final de 1997, Fareed Zakaria fez notar que havia uma tendência para o surgimento de distúrbios naquilo que se considerava ser a ordem fundamental do final da era do pós-Guerra Fria19. No fim de contas, o termo da Guerra Fria tinha sido saudado com entusiasmo, visto como um marco do final dos conflitos ideológicos e como o triunfo do ideal democrático à escala global. Mas logo em 1989 Francis Fukuyama afirmou que tinha chegado o fim da história da contenda entre ideologias políticas, uma vez que a governação democrática ocupava agora o terreno político, com o apoio de organizações económicas liberais, quer ao nível estatal, quer ao nível global20. Em 1991, Adam Roberts, embora de forma muito mais pessimista, deu a conhecer as premissas básicas no que dizia respeito às políticas do mundo desenvolvido21. Até a visão sombria de Samuel Huntington acerca do conflito civilizacional assentava na premissa da superioridade da ordem democrática liberal22.

No entanto, Fareed Zakaria escreveu, mais de meia década depois – quando já era óbvio que o que fora visto como o início de uma nova ordem mundial estável, assente na hegemonia norte-americana como única hiperpotência, era muitíssimo menos permanente do que o que aparentava –, que a democracia, por si só, era uma receita insuficiente. Fazendo inconscientemente ecoar o pensamento de Hayek23, mas citando A. de Tocqueville e Madison, Zakaria afirmou que, se não fosse mediada por outros factores, a democracia continha em si o potencial para a tirania devido à sua reivindicação da soberania absoluta24.

Segundo aquele autor, o constitucionalismo liberal – a crença generalizada nos direitos inalienáveis do indivíduo e no Estado de direito que se desenvolveu na Europa durante os séculos XVIII e XIX25 – foi o principal factor de mediação, uma vez que tinha de tentar limitar os poderes em vez de promover a sua aquisição. Os sistemas políticos que não tinham esta componente eram, no essencial, «iliberais» e acabaram por frustrar as expectativas e aspirações dos seus povos, pois o estatuto do indivíduo não podia ser (nem seria) assegurado, ao contrário do que devia acontecer nas democracias. Paralelamente, o alegado processo de participação política tornou-se simplesmente um mecanismo para reforçar o discurso hegemónico.

No início da década passada tornou-se claro que a democracia iliberal não era apenas uma aberração do ideal democrático liberal, como Fareed Zakaria supusera. Pelo contrário, tornou-se um meio através do qual os regimes autocráticos protegiam o seu poder. Foi esse fenómeno que Daniel Brumberg identificou em 2002 quando fez notar que «no mundo árabe há um conjunto de factores interdependentes – institucionais, económicos, ideológicos, sociais e geoestratégicos – que criaram uma ecologia adaptável da repressão, do controlo e da abertura parcial»26. Brumberg prosseguia, apontando o facto de esses sistemas também beneficiarem da aquiescência, e inclusive do apoio activo em diferentes graus, dos grupos e dos movimentos da oposição. De facto, estes também beneficiavam do novo espaço político autónomo que os regimes agora toleravam, mesmo que essa autonomia fosse cuidadosamente circunscrita para garantir a segurança do próprio regime. Acrescentou que nessas circunstâncias as oposições iliberais podiam ser manipuladas para «afastar» alternativas genuinamente democráticas de modo a, simultaneamente, preservar a ilusão formal da democracia. O oposto também era verdade, na medida em que o encorajamento estatal da expressão democrática restrita podia igualmente ser usado para confinar e isolar movimentos de oposição iliberal.

Daniel Brumberg argumentou ainda que esta liberalização política parcial era não só uma escolha consciente dos regimes para assegurar a sua sobrevivência, mas também representava o modo como os regimes autocráticos procuravam compensar a falta de recursos alternativos, que só uma autocracia plenamente assumida poderia manter. Assim, os estados do Golfo, particularmente a Arábia Saudita, tinham a riqueza do petróleo como recurso para «comprar» o descontentamento político, ou o capital simbólico ou cultural, tipicamente expresso através da mobilização formal do islão, os quais podiam ser usados para propugnar a legitimidade dos regimes27, como foi o caso na Jordânia ou em Marrocos. À falta desse tipo de recursos, a liberalização parcial – não considerada como um passo em direcção à democracia liberal, mas como um mecanismo para tornar um regime aceitável – era a opção preferencial no mundo árabe. Brumberg designou esse tipo de regimes como «autocracias liberalizadas». Salientou que se caracterizavam pela tolerância em relação à dissonância política e por serem não hegemónicos em termos de ideologias dominantes, uma vez que as suas elites governantes conseguem, através de malabarismos políticos, dominar as ideias concorrentes de modo a assegurar a continuidade do seu controlo como árbitros destes cenários políticos pluralísticos, controlo esse que eles não querem perder através de um processo de liberalização genuína28.

Estas liberalizações políticas parciais também são acompanhadas por um espaço institucional parcialmente liberalizado. Dessa forma, os partidos políticos podem ser tolerados, desde que não contestem os regimes existentes, bem como as instituições que se dedicam a tentar atingir objectivos da sociedade civil29, e os indivíduos podem desfrutar de liberdades individuais restritas e contingentes – contingentes porque permanecem na dependência do regime em questão. Com efeito, Brumberg salienta que estas concessões tanto poderiam ser retiradas como concedidas, tendo detectado uma tendência para a sua restrição durante a década em causa30. Contudo, estas estratégias de «liberalização política gerida pelo estado» usadas pelos governos árabes para evitar «os desafios da democratização», permitiram que potências externas como os Estados Unidos e a União Europeia ficassem convencidas de que a liberalização genuína acabaria por ser possível31. Assim, o verdadeiro empenho para alterar as realidades políticas do Médio Oriente e do Norte de África parecia desnecessário – este aspecto é particularmente importante se considerarmos a agenda de segurança adoptada pelos estados ocidentais após 200132.

Foi sem dúvida por esses motivos que tanto os Estados Unidos como a UE – em teoria, os dois principais agentes para a democratização – fizeram de facto tão pouco no Médio Oriente e no Norte de África para atingir aqueles objectivos após o final da Guerra Fria. De facto, a retórica tomou o lugar das acções com significado real. Assim, depois de ter apresentado o Processo de Barcelona no Mediterrâneo em 1995, a União nunca procurou ser mais exigente em relação ao critério, contido em todos os acordos económicos que assinou com os estados da costa sul do Mediterrâneo, da «boa governação e do respeito pelas liberdades individuais». De uma forma semelhante, os Estados Unidos introduziram políticas bilaterais com os mesmos estados depois de 2004, no âmbito da sua Iniciativa para o Grande Médio Oriente, como parte da Iniciativa de Parceria Estados Unidos-Médio Oriente (USMEPI), que também enfatizou o bom governo e o respeito pelos direitos humanos. No entanto, tal como Condoleezza Rice, então secretária de Estado, fez notar no Cairo em Junho de 2005 – sentimentos de que o Presidente Obama faria eco no Cairo em Junho de 2009 –, «durante sessenta anos os Estados Unidos procuraram atingir a estabilidade à custa da democracia no Médio Oriente – e não conseguimos alcançar nem uma coisa nem a outra. Agora vamos tomar um rumo diferente. Vamos apoiar as aspirações democráticas de todos os povos»33.

No entanto, a realidade não mudou e a liberalização parcial adoptada pelos regimes na região mostrou-se suficiente para satisfazer as sensibilidades ocidentais, especialmente quando a segurança e a securitização se tornaram o tema dominante das relações inter-regionais. De facto, na altura, alguns países ocidentais reforçaram as tendências hegemónicas dos estados norte-africanos ao encorajá-los a aniquilar movimentos sociais incipientes, que lhes pareciam ameaçar os interesses europeus. A exemplo disso, a França, mais recentemente, encorajou o regime de Ben Ali nas suas políticas de repressão porque os franceses receavam que o islão político moderado pudesse dar lugar aos extremistas. O Reino Unido colaborou com a Argélia acerca da deportação dos alegados extremistas e teria feio o mesmo na Líbia se não tivesse sido travado pelos tribunais britânicos. Em 2010, a Itália colaborou de forma estreita com a Líbia no domínio da prevenção dos fluxos migratórios para a Europa, enquanto a UE tornava públicas as suas políticas de controlo da migração e as suas preocupações relativamente ao terrorismo34.

Na altura, devido às múltiplas restrições postas em prática no respeitante à liberalização política parcial dos regimes que exploraram essas oportunidades de reforço da sua estabilidade, a possibilidade de uma democratização no futuro tornou-se cada vez mais remota, tendo em conta o sucesso da iniciativa da autocracia liberalizada.

E esta surgiu sob várias formas, tal como nos pode mostrar uma análise dos estados norte-africanos.

Na Argélia havia uma «democracia de fachada» e um aumento da liberdade de expressão, mas o verdadeiro processo de tomada de decisão política permanecia oculto e continuava a ser objecto de uma luta contínua entre uma presidência executiva e o comando do Exército argelino35. Em Marrocos, a monarquia definiu o espaço público e depois sacralizou-o contra os desafios dos movimentos e dos partidos políticos islamitas moderados, ao reduzir o Governo eleito democraticamente a um gestor tecnocrático do Estado e ao marginalizar o Parlamento36. O regime de Mubarak no Egipto tolerava um certo grau de pluralismo político e de liberdade dos meios de comunicação com a ameaça constante da repressão e da fragmentação da sociedade civil no meio de um sector privado corrupto37. Na Tunísia, a família Ben Ali defraudou a economia e reprimiu todas as tentativas autónomas de expressão política fora dos limites que ela própria definira, enquanto tentava manipular o movimento sindicalista independente, os activistas dos direitos humanos e os jornalistas e advogados dissidentes38. E não foi mais longe por causa da tradição constitucional da vida política tunisina, que só poderia ser posta em causa correndo sérios riscos. Estas questões não surgiram na Líbia devido à sinistra perfeição do sistema da Jamahiriya, que não deixa qualquer espaço para a autonomia política nem para a acção social39.

No entanto, em todos os casos onde se encontrava instalada uma autocracia liberalizada, havia um elo comum. Consistia no facto de terem emergido organizações autónomas, não controladas formalmente pelo Estado, e que podiam dedicar-se essencialmente às preocupações sociais e, ocasionalmente, também às preocupações políticas. Desse modo, embora o Estado pudesse deter o controlo sobre este espaço social parcialmente liberalizado, também permitia que houvesse acções autónomas, concedendo, assim, a essas organizações um certo grau de agência paralelamente às estruturas autónomas que lhes era permitido criar40. Claro está, o Estado podia intervir, à semelhança do que o regime de Mubarak fez no Egipto nos anos 1990 quando alterou as leis que regulamentavam os sindicatos profissionais com o objectivo de evitar que os islamitas se apoderassem deles41. De facto, a Irmandade Muçulmana no Egipto conseguiu renascer após a repressão do movimento durante o período do Estado nasserista, mesmo que tivesse sido formalmente banida pelo regime de Mubarak. Inclusive na Tunísia, onde os partidos alternativos ao Rassemblement Constitutionnel Démocratique só foram permitidos depois de 1980, e dentro de limites altamente restritivos, a confederação dos sindicatos e a Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) sobreviveram a inúmeras tentativas do Estado de Bourguiba e do de Ben Ali para pôr termo à sua autonomia. O mesmo aconteceu com organizações de defesa dos direitos humanos, com advogados e com jornalistas.

Claro que um dos motivos para a hegemonia do regime, quer se tratasse de autocracias liberalizadas ou não, é o facto de os regimes se terem assegurado de que eram capazes de criar coligações com as elites, que, por isso, passaram a ter todo o interesse em que os regimes se mantivessem no poder. Por vezes, estas elites incluíam instituições essenciais do Estado. Foi assim que na Argélia o Comando do Exército se tornou um Estado-sombra por detrás de uma presidência arbitrária e carismática42. Uma vez mais, no Egipto o Exército era essencial para a segurança do regime de Mubarak, ao mesmo tempo que o sector privado, como resultado das reformas da infitah nos anos 1970, se foi tornando o principal parceiro económico do regime, apesar da crescente agitação dos trabalhadores a partir de 2005. Na Tunísia o regime também se virou para o sector privado. Mas, numa atitude pouco avisada, a família do Presidente tentou apoderar-se dele, acabando por afastar potenciais apoiantes devido à sua corrupção ostensiva e arrogante. Depois de romper com a UGTT nos anos 1960, virou-se para os tradicionais aliados conservadores entre os notáveis do mundo rural e a classe mercante urbana, que formavam o grosso dos apoiantes do partido único do regime43. Assim, estes parceiros de coligação acabam inevitavelmente por surgir como garantias contra potenciais dissidentes no seio do espaço parcialmente liberalizado que os regimes criaram, enquanto os novos ocupantes desse espaço parcialmente autónomo também podiam parecer potenciais clientes do regime44. Apesar disso, estes ocupantes, quer fossem organizações ou indivíduos, tornaram-se de facto os precursores do tipo de sociedade civil que, em condições normais, faria a mediação entre o Estado e a esfera privada no seio da política democrática. Desse modo eles acabariam por adquirir o potencial para se transformarem em movimentos sociais preparados para contestar o discurso do regime, caso as alianças pró-regime falhassem.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Aquele aspecto mostrar-se-ia extremamente importante, porque significava que, se fossem criadas as condições adequadas para que essas organizações se tornassem veículos de contestação social, também poderiam tornar-se os pontos de convergência para o desenvolvimento de movimentos sociais que poderiam desafiar directamente os regimes autocráticos que tentavam reprimi-los. A pergunta que se impõe é: como foi possível que estes movimentos sociais incipientes se tornassem capazes de mobilizar o tipo de apoio de massas que lhes permitiria contestar os regimes? Trata-se de uma afirmação sobre agência e sobre estrutura, e, como tal, necessita de algum entendimento acerca do funcionamento dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são um resultado das políticas de contestação45 e constituem o pilar do qual dependem as oportunidades para as grandes mudanças políticas. Tal como Tarrow propôs:

«As políticas de ocntestação emergem como resposta a alterações nas oportunidades e nas restrições políticas, com os participantes a responderem a uma grande variedade de incentivos: materiais e ideológicos, partidários e assentes num grupo, de longo prazo e episódicos. Aproveitando estas oportunidades e utilizando repertórios de acção conhecidos, as pessoas com recursos limitados podem agir através da contestação – mesmo que o façam apenas esporadicamente. Quando as suas acções se baseiam em redes sociais densas e em estruturas de ligação, e quando convergem em torno de contextos culturais consensuais e orientados para a acção, conseguem suportar essas acções em conflito com adversários poderosos. Nesses casos – e apenas nesses casos – estamos na presença de um movimento social; quando a contestação se espalha por uma sociedade, como por vezes acontece, assistimos a um ciclo de contestação; e quando esse ciclo se organiza em torno de soberanias múltiplas ou opostas o resultado é a revolução.»46

Os movimentos sociais são, portanto, desafios colectivos à autoridade, que incarnam objectivos comuns. Tendem a ser o produto de sociedades em transição e são facilitados pelos fenómenos sociais que estas transições causam, como por exemplo a urbanização, a industrialização e a educação em massa, no sentido em que esta é mediada pelos novos meios de comunicação de massas e pelas oportunidades para o envolvimento político. De um modo semelhante, a liberalização parcial também cria circunstâncias em que esses movimentos podem emergir, caso as estruturas geradas por essa liberalização dirigida pelo Estado alcancem igualmente a agência independente. Por vezes necessitam de acontecimentos catalíticos para se iniciarem, e é característico envolverem com frequência, mas nem sempre, uma liderança carismática. Para além disso, enquanto se mantiverem fora das estruturas estabelecidas do Estado, também podem reflectir – pelo menos alegadamente – padrões criminalizados de comportamento, que tanto são um reflexo da anomia que contribui para a sua formação, como o reflexo da hostilidade oficial que lhes é dirigida.

Estes movimentos são, com efeito, manifestações colectivas de desequilíbrio social. E tem-se aduzido um vasto leque de explicações para analisar o que pode causar um desenvolvimento deste tipo. Para os psicólogos sociais funcionalistas, estes movimentos resultam de uma pressão estrutural induzida por uma causa exógena ao próprio movimento. Isto cria um sofrimento generalizado e anomia em massa, de tal modo que os indivíduos se envolvem numa acção colectiva como mecanismo de lidarem com a pressão, numa resposta patológica para estabelecer a ordem política47. As causas exógenas podem reflectir transições socioeconómicas, exclusão política e autoritarismo, bem como conflitos culturais ou ideológicos. Estas circunstâncias definem, sem dúvida, o pano de fundo sobre o qual estes movimentos podem surgir, e explicam por que motivos a acção colectiva se pode desenvolver, embora não descrevam de que modo isso acontece.

Por esse motivo, este tipo de explicações é visto desde há muito como demasiado simplista para captar as complexidades dos movimentos sociais48, especialmente no que respeita aos modos como eles operam. Uma das principais objecções prende-se com o facto de aquelas explicações não conseguirem esclarecer de que forma os indivíduos inseridos na atomização social que a anomia implica se conseguem colectivizar e mobilizar as suas frustrações e aspirações e de que modo as exprimem. Enquanto esses movimentos forem racionais e organizados, mobilizarão quaisquer recursos que tenham à sua disposição. Dessa forma, eles necessitam de burocracias, e criam-nas ou apoderam-se de estruturas administrativas já existentes como parte do processo de formação. É por isso que, por exemplo, nos movimentos activistas islâmicos a mesquita pode desempenhar um papel fulcral49, paralelamente com instituições informais islâmicas, como organismos de caridade, escolas, sociedades e centros culturais. A Irmandade Muçulmana no Egipto foi adepta da mobilização desse tipo de estruturas em proveito próprio durante os anos 1970, antes de ter começado, nas décadas seguintes, a explorar estruturas mais formalizadas, como organizações profissionais e até partidos políticos.

Estes padrões de mobilização de recursos podem facilmente transformar-se em estruturas mais formais de contestação, como partidos políticos, como foi o caso dos movimentos sociais islâmicos nos últimos anos, em países como o Egipto, a Argélia e Marrocos. De facto, os movimentos sociais e os partidos políticos podem coexistir como diferentes padrões de reforço mútuo da contestação, criando, dessa forma, comunidades de movimento social, como foi o caso em Marrocos e na Argélia. Aqui os padrões de contestação dividem-se entre movimentos formais e informais com lideranças flexíveis e limites fluidos entre si. Foi precisamente este o padrão que se desenvolveu na Argélia durante os anos 1980, o qual contribuiu para o ambiente em que os distúrbios se espalharam por todo o país em Outubro de 1988. Contestavam o sistema político vigente e iniciaram as mudanças que acabariam por desembocar na guerra civil durante os anos 1990. Nessa década, em Marrocos, o mesmo padrão originou a formação de um partido político formal e de um movimento social informal que procuravam alcançar objectivos políticos semelhantes de democratização do sistema político, apesar da competição formal entre eles50.

As causas para essa mobilização de recursos são, claro, de natureza sociopolítica, e um dos seus aspectos cruciais é a forma como os participantes exploram as tendências políticas informais existentes para exprimir as suas queixas ou como conceptualizam a sua própria participação em acção colectiva e atraem outros para se juntarem a eles. Por outras palavras, o modo como é enquadrado o discurso hegemónico de contestação em relação ao movimento social é um factor-chave para a mobilização de apoios e para a acção. Estes «enquadramentos de contestação» são, de facto, esquemas interpretativos que fornecem um enquadramento quer para uma análise ideológica que justifica a contestação, quer para o movimento social que lhe está associado. Fornecem diagnósticos de desequilíbrio social, soluções para esse desequilíbrio e fundamentos racionais para a acção a desenvolver para as atingir, e têm significado e valor para os participantes.

No contexto do mundo muçulmano, as extrapolações políticas da doutrina islâmica têm surgido como o enquadramento ideológico mais frequente, mas têm recentemente sido contestadas por discursos mais seculares. Em parte, o papel desempenhado pelo islão político tem emergido a partir do contexto cultural, mas também é uma reacção consciente a outros insucessos ideológicos baseados no nacionalismo e em ideologias secularistas de libertação e desenvolvimento. Alguns aspectos específicos do corpus islâmico tornaram-se importantes, em particular os que regulamentam organizações políticas e sociais, como o conceito de sociedade justa e a sharia (jurisprudência islâmica), juntamente com conceitos mais atávicos e simbólicos, como a recriação do Califado51.

Estas ideologias de enquadramento podem, claro está, ser contestadas, quer em termos de conteúdo, quer em termos estratégicos e tácticos, de tal forma que se desenvolvem mecanismos para impor um discurso hegemónico ao movimento. Era isso que estava subjacente à luta entre os GIA (Groupes Islamiques Armés – Jamaat Islamiyya Musalaha) e o AIS (Armée Islamique du Salut – Jaysh Islamiyya lil-Inqadh) durante a guerra civil na Argélia nos anos 1990. Claro que agora a memória da guerra civil na mente da população tornou-se um fortíssimo desincentivo da participação generalizada em movimentos sociais de contestação do Estado, embora o regime que promove essa ideia tenha falta de aceitação popular. O enquadramento também pode ser contestado desde o exterior, sobretudo se o maior adversário do movimento, o Estado, tiver criado a sua própria ideologia hegemónica de enquadramento. Assim, a reivindicação da monarquia marroquina, que diz ser um califado e que por isso pode dominar a agenda doméstica islâmica, contesta o discurso de grupos com o Adl wal-Ihsan e o PJD (Parti de la Justice et du Développement – Hizb al-Adala wal-Tanmiyya)52, e é geralmente aceite pela população.

Para além disso, tal como os recentes acontecimentos no Norte de África comprovaram, o discurso islamita, que se pensou que dominaria os movimentos sociais, foi contestado por enquadramentos muito mais simples mas mais profundos, concentrados em torno dos direitos básicos e das liberdades individuais. A vários níveis, não há dúvida de que reflectem uma reivindicação básica de justiça social típica das sociedades muçulmanas, mas foram articulados sem o recurso aos arquétipos políticos islâmicos. A par dessas reivindicações, que frequentemente reflectem imperativos económicos, também houve reivindicações políticas. Há reivindicações que reflectem uma insistência imperiosa na participação no processo político e que, desse modo, contestam a hegemonia do regime. Mas, o que é mais importante, contestam a assunção implícita dos regimes autocráticos segundo a qual o seu controlo do poder os legitima, de alguma forma. Com efeito, esta foi uma das ameaças mais directas aos regimes em vigor, e foi o motivo pelo qual, no Egipto e na Tunísia, os regimes foram afastados sob a pressão dos movimentos sociais que tinham surgido, por vezes, através das estruturas centrais sobre as quais os regimes se baseavam para preservar a sua hegemonia do poder. Noutros sítios, como na Líbia, os regimes não aceitaram sair, mas também não se podiam impor através da força, ao passo que nestas circunstâncias, nos países em que os regimes conseguiram que a população mantivesse uma percepção da sua legitimidade, como em Marrocos, os regimes sobreviveram, fazendo apenas algumas cedências tácticas.

COLAPSO DOS REGIMES E SOBREVIVÊNCIA DOS REGIMES

Se efectivamente as mudanças a que temos assistido nos últimos seis meses forem o resultado de movimentos sociais a emergir de organizações semi-autónomas criadas através do processo de liberalização parcial em autocracias liberalizadas, precisamos de entender como é que essas organizações escaparam ao controlo do Estado para emergir como movimentos sociais, capazes de contestar com sucesso a legitimidade dos regimes e o seu controlo. Trata-se, afinal, do momento essencial que permitiu a destruição dos regimes de Ben Ali e de Mubarak, mas que falhou na Líbia, e foi evitado em Marrocos e na Argélia. O facto de a Líbia ter mantido as suas características enquanto autocracia intransigente, apesar das iniciativas empreendidas pelo segundo filho do coronel Kadhafi, Saif al-Islam, sugere que estes acontecimentos devem estar ligados a questões de legitimidade política e de liberalização, o que é típico nos outros regimes da região, e não apenas a aspectos ligados à crise económica.

Por outras palavras, ironicamente, as autocracias liberalizadas estabeleceram as condições para a sua própria derrocada ao criarem espaço para o surgimento de movimentos precursores autónomos – manifestamente sob o controlo do regime – que, dadas as circunstâncias certas, podiam transformar-se em movimentos de contestação política. Já tinham sido encorajadas a fazê-lo por pressão indirecta de potências externas para iniciar a liberalização como um passo precursor para a criação de regimes democráticos, mas as autocracias compreenderam que a liberalização parcial também poderia servir para assegurar a sua sobrevivência. O que esses regimes não entenderam foi que ao abrirem lugar a um espaço público, mesmo que fosse sob a sua supervisão, estavam também a abrir mão do controlo potencial. O simples facto de tolerarem o crescimento de movimentos sociais, e até políticos, autónomos poderia ser interpretado como um sinal de fraqueza dos regimes, uma vez que esses movimentos começaram a desenvolver enquadramentos de contestação que podiam estimular a sua transformação em movimentos sociais assumidos.

Em resultado disso, estes movimentos precursores apenas necessitavam de um agente catalítico adequado para se expandirem até formar movimentos sociais, contestando directamente o poder do regime, que agora se deparava com um grave dilema no respeitante à resposta a apresentar perante a contestação. As autocracias assumidas, claro, não tinham grande problema. Não só não enfrentavam movimentos sociais organizados de contestação ao regime, pois não tinham permitido a criação de um espaço público autónomo, como, por outro lado, a sua reacção envolveria sempre o uso manifesto da força, sobre a qual eles detinham o monopólio formal. No caso das autocracias liberalizadas, contudo, o dilema era o seguinte: a repressão manifesta podia ameaçar a credibilidade do regime, que é fundamental para a sua sobrevivência, já que agora o controlo do poder político podia ser alvo de contestação. Isto significava que ou se faziam concessões para «comprar» os protestos – e essa opção só era viável se os manifestantes não estivessem preparados para contestar a continuidade do regime, à semelhança do que aconteceu em Marrocos e na Argélia –, ou o próprio regime teria de se preparar para sofrer uma mutação por forma a sobreviver, uma fórmula que foi seguida sem sucesso na Tunísia, mas que teve consideravelmente bons resultados no Egipto.

TUNÍSIA: UM SUCESSO?

As manifestações na Tunísia começaram por causa da questão da súbita escalada dos preços dos alimentos no final de 2010. Contudo, a situação transformou-se com a auto-imolação de Mohammed Bouazizi, a 17 de Dezembro em Sidi Bou Zid, uma cidade no Centro da Tunísia, como protesto contra a forma como as autoridades locais o trataram na sequência da apreensão da sua banca de venda de frutas e legumes, supostamente porque ele não possuía a licença camarária apropriada. O seu sacrifício pessoal transformou-se rapidamente num símbolo do descontentamento popular perante o desprezo repressivo do regime de Ben Ali em relação à sua população, em simultâneo com uma raiva generalizada pelo modo como a família do Presidente, liderada pela sua mulher, Leila Trabulsi, tinha afundado a economia tunisina com o seu controlo corrupto do sector privado.

As manifestações espontâneas de apreço pela acção de Mohammed Bouazizi passaram rapidamente a ser controladas pelos órgãos locais da UGTT, juntamente com representantes de associações de advogados e jornalistas. Organizaram um conjunto de manifestações em cadeia por todo o país, culminando em grandes manifestações na capital, Tunes, em protesto contra as políticas repressivas do regime desde 1991, quando se virou pela primeira vez contra o movimento islamita do país, a An-Nahda. Em pouco tempo as manifestações uniram-se em torno da exigência de afastamento do regime de Ben Ali. A 14 de Janeiro o Presidente demitiu-se e deixou o país em direcção à Arábia Saudita, pondo, assim, termo a um regime com vinte e três anos. Na sequência desses acontecimentos, um longo desenlace acabou por trazer o fim do partido único e deu-se início a um complexo processo para delinear uma nova constituição democrática.

Vale a pena frisar vários aspectos neste relato. Primeiro, o facto de haver claramente uma tradição de expressão autónoma na Tunísia, que não fora esmagada pelo regime de Ben Ali. O movimento sindicalista, a UGTT, é um exemplo, uma vez que, apesar de a sua administração central ter sido sucessivamente controlada pelo regime, tanto durante a presidência de Habib Bourgiba como durante o regime de Ben Ali, os seus órgãos locais preservaram um grau de autonomia de acção considerável. Ao mesmo tempo, havia as organizações de defesa dos direitos humanos do país – a Ligue Tunisienne des Droits de lHomme (LTDH) e, mais tarde, o Comité National des Libertés en Tunisie (CNLT), que, apesar de ter sido enfraquecido nos anos 1990, continuou a desempenhar um papel semiclandestino. Foi apoiado por advogados, jornalistas independentes e, mais tarde, por bloguistas e jornalistas on-line53.

Em segundo lugar, há uma tradição muito forte de constitucionalismo na Tunísia. Todos os grandes movimentos políticos do país, desde o início do século XX – o Destour, o Neo-Destour, o Parti Socialiste Destourien (PSD) e o Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) – baseiam a sua legitimidade no facto de situarem as suas origens num movimento – o Destour («Constituição») – criado para persuadir as autoridades ocupantes francesas a honrar os termos do Tratado de Bardo, que introduziu o protectorado francês em 1881 e a Constituição tunisina, promulgada em 1890, que foi a primeira constituição do mundo árabe. Esta tradição sempre refreou o regime, impedindo-o de ser tão repressivo como gostaria, e assegurava que o poder permitia um pluralismo político limitado, desde que isso nunca ameaçasse a hegemonia do RCD. De facto, os partidos políticos seculares que foram autorizados depois de 1980 colaboraram várias vezes com o regime devido ao seu receio do islamismo54. Quando a presidência quebrou este princípio ao alterar a Constituição de modo a permitir que o Presidente em funções se candidatasse por mais de dois mandatos e ao instituir uma assembleia parlamentar bicamaral para salvaguardar o controlo do RCD, a sua base de apoio começou a fragmentar-se55, tal como aconteceu com o seu antecessor por motivos semelhantes nos anos 1980.

Em terceiro lugar, embora o regime tenha procurado assegurar a sua hegemonia através das coligações sociais que construiu e do controlo dos serviços de segurança, também marginalizou o Exército tunisino para se certificar de que este nunca constituiria uma ameaça. Por isso, o Exército só participou em assuntos políticos em 1984 quando foi chamado pelo Presidente Bourguiba para restabelecer a ordem na sequência de vários tumultos graves provocados pelo preço dos alimentos. De um modo geral, os oficiais do Exército eram profundamente apolíticos e nunca eram incentivados a participar em assuntos políticos, mesmo no seio do RCD, que era, efectivamente, o único partido político da Tunísia. Paralelamente, os deveres de segurança interna eram levados a cabo pela Polícia e pelos serviços de segurança, a que se recorria cada vez mais para intimidar a população e dissuadi-la de se envolver na política. Para a classe média tunisina isto significava que a prosperidade económica era oferecida como uma alternativa, ao passo que a classe trabalhadora e o campesinato, ambos empobrecidos, eram reprimidos quando necessário. Afinal de contas, havia o espectro do que tinha acontecido no início dos anos 1990 quando o movimento islamita do país, a An-Nahda, foi brutalmente desmantelada depois de ter tentado participar na política pluralista que o regime de Ben Ali tinha prometido em 1989, pouco depois da sua chegada ao poder.

Portanto, não constituiu surpresa que pouco depois do dramático auto-sacrifício de Mohamed Bouazizi se ter tornado o agente catalítico – transformando a raiva contra as dificuldades económicas em protesto político –, tenham surgido organizações preparadas e capazes de criar um poderoso movimento social a partir do descontentamento da população com a corrupção e a repressão do regime, com o objectivo de derrubá-lo. No entanto, é interessante vermos que o verdadeiro alvo inicial era o Presidente e a sua família, e não a estrutura do RCD em peso, que era o verdadeiro núcleo do regime. E o que ainda é mais digno de nota, é o facto de o regime ter caído porque sempre afastou o Exército tunisino de qualquer papel político. De facto, quando deram a ordem, o Exército recusou-se a disparar sobre os manifestantes, e, em face da incapacidade da Polícia e das forças de segurança para controlar os manifestantes, foi a liderança do RCD que decidiu que, para preservar o seu poder, o Presidente e a família tinham de ser sacrificados. Só nessa altura é que os manifestantes viraram a sua fúria contra o próprio partido quando viram que ele tentava manter-se no poder. Seguiu-se uma longa luta entre as manifestações contínuas e o partido, enquanto este tentava reconstruir o governo sob o seu controlo. Foi apenas a 6 de Fevereiro de 2011, três semanas após a demissão do Presidente, que o partido foi formalmente dissolvido por um tribunal tunisino. A revolução tunisina tinha atingido o seu objectivo fundamental: a dissolução de um regime que tinha estado no poder desde 1956.

O CASO DO EGIPTO: UM SUCESSO PARCIAL?

A criação de uma autocracia liberalizada no Egipto recua à época do Presidente Sadat, na altura em que ele decidiu abrir a economia egípcia ao investimento privado no contexto do programa da infitah. Procurou, então, parceiros para assegurar a paz interna ao mesmo tempo que o Egipto renovava os seus laços com o Ocidente depois de 1973. O resultado foi, por um lado, uma aliança tácita entre o regime e a Irmandade Muçulmana, de acordo com a qual esta organização tinha permissão para voltar a afirmar-se no seio da sociedade egípcia, mas sem um estatuto legal, e, por outro, o crescimento do sector privado aliado por interesses económicos ao regime. Ao mesmo tempo, o regime de Sadat permitiu que entrassem em cena partidos políticos formais, embora nunca tenham sido capazes de representar um desafio sério para o partido do regime, o Partido Nacional Democrático. Portanto, no plano prático, o regime de Sadat abandonou a hegemonia total que o seu antecessor, o regime de Nasser, tinha exercido sobre o país. Em vez disso, o regime de Sadat criou uma autocracia liberalizada, que deveria ser continuada pelo seu sucessor, Hosni Mubarak.

O regime de Mubarak também se empenharia na privatização por atacado da economia egípcia, um processo que envolveu 312 empresas estatais, sobretudo no Delta, e que trouxe influxos acrescidos de investimento estrangeiro, bem como um aumento do investimento interno, mas não levou a uma subida do nível de qualidade de vida. O regime também era avesso a correr os riscos de uma liberalização política significativa, preferindo, em vez disso, marginalizar ou incapacitar as organizações autónomas que pareciam representar uma ameaça. Foi por isso que em Junho de 2000 o Centro Ibn Khaldun, de Saas Eddin Ibrahim, no Cairo, foi fechado e o seu pessoal, incluindo o director, detido por ter aceitado fundos da UE sem a permissão oficial do regime. Contudo, no dealbar do novo século, o Egipto tinha umas 30 mil organizações que disputavam o espaço público parcialmente liberalizado do regime. A Irmandade Muçulmana permanecia formalmente proscrita e os seus líderes eram regularmente detidos. Os defensores dos direitos humanos eram continuamente perseguidos e as eleições egípcias eram habitualmente fraudulentas e constituíam um pano de fundo para cenas de violência generalizada no país.

Mas destes diversos eixos de frustração nasceu um padrão de resistência consciente ao regime. Começou em 2004, no seio da classe média urbana, em especial no Cairo, como consequência do desejo do Presidente Mubarak de iniciar um inédito quinto mandato de seis anos, e da sua aparente vontade de fazer do seu filho Gamal o seu sucessor. O agente catalítico parece ter sido a intervenção de um jurista muitíssimo respeitado, Tariq al-Bishri, que fez um apelo à desobediência civil como forma de protesto contra os planos do Presidente. As ambições presidenciais de Mubarak foram contestadas nas eleições de 2005, sem qualquer sucesso, naturalmente, por Ayman Nour, o líder do Ghad, um novo partido político. Ayman Nour foi detido na sequência das eleições sob falsas acusações.

O descontentamento da classe média perante este abuso do poder oficial deu origem à formação de um novo tipo de movimento social, o Kefiya («Basta!»), cujas forças vinham de um grupo de pequenos partidos da oposição e de diferentes movimentos, todos eles unidos pela sua raiva provocada pelos abusos do processo eleitoral. O movimento também fez uso das tecnologias modernas da informação para comunicar com os seus membros, demonstrando dessa forma que, embora não tivesse os recursos da Irmandade Muçulmana, era possível reunir uma oposição generalizada efectiva e pacífica. Apesar de o movimento ter acabado por desaparecer – em parte devido às suas características ligadas à classe média, e por causa da sua oposição à Irmandade Muçulmana, mas também em resultado das acções que o regime empreendeu contra ele –, foi uma lição válida acerca do potencial da oposição informal mas estruturada contra o regime56.

Depois, em Dezembro de 2006, uma greve eclodiu numa fábrica têxtil em Mahalla al-Kubra, uma grande cidade industrial no Delta. As greves, que não são autorizadas pela confederação de sindicatos egípcia, dirigida pelo Estado, são ilegais mas esta foi organizada por um corpo não oficial – a Liga Independente dos Trabalhadores Têxteis – e, contrariamente à prática comum, o regime não obrigou os trabalhadores a voltarem ao trabalho, mas cedeu às reivindicações dos grevistas. O resultado foi um crescendo de greves nos anos sucessivos, até que, a 6 de Abril de 2008, o regime caiu em cima dos trabalhadores têxteis em greve na mesma cidade, acabando por provocar graves tumultos. A partir deste acontecimento surgiu o Movimento 6 de Abril, que juntou trabalhadores e jovens e espalhou informação sobre a resistência por todo o país. O novo movimento conseguiu resistir às tentativas repressivas do regime, em grande parte devido à sua natureza «amorfa» e por causa da utilização dos novos meios de comunicação, como os telemóveis e a internet. Passou a ser mais um eixo, mais generalizado, na resistência crescente ao regime de Mubarak.

Em 2010 deram-se dois acontecimentos que completariam o quadro de oposição crescente ao regime de Mubarak: o assassínio de Khaled Mohamed Saeed em Alexandria, em Junho, e a entrada de Mohamed ElBaradei na cena política egípcia, depois de a sua presidência da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) ter terminado em Novembro de 2009. A morte de Khaled Mohamed Saeed foi particularmente flagrante, uma vez que ele fora arrastado para fora de um cibercafé em Alexandria por dois agentes da segurança que o espancaram até à morte. O incidente tornou-se um escândalo junto da opinião pública quando Wael Ghonim, um executivo de marketing do Google no Dubai, criou uma página no Facebook em sua homenagem, tendo recebido enorme apoio público. Alguns dias depois da morte de Saeed, ElBaradei dirigiu uma enorme marcha em Alexandria em sua memória, e os primeiros protestos tiveram lugar na Praça Tahrir, no Cairo.

Desta forma, no início de 2011 havia três eixos de protesto em acção, que envolviam largas faixas da população egípcia, em simultâneo com o crescente descontentamento em relação à subida dos preços dos alimentos e da energia. Nesse contexto, os acontecimentos na Tunísia parecem ter funcionado como um agente catalítico, em especial quando Zine El-Abdine Ben Ali foi obrigado a abandonar o poder. Quem parece ter aproveitado a oportunidade foi um pequeno grupo de activistas do Movimento 6 de Abril, que, recorrendo às suas ligações ao Movimento Kefiya, ao partido político El-Ghad e ao movimento Khaled Mohamed Saeed, planearam uma manifestação na Praça Tahrir, no Cairo, para o dia 25 de Janeiro de 2011, data em que se assinalava o massacre de cinquenta polícias egípcios pelas tropas britânicas de ocupação em Ismaília em 1952. O êxito na resistência às tentativas da Polícia para pôr fim à manifestação levou a manifestações muito maiores no dia 28 de Janeiro, depois das orações de sexta-feira, que puseram em movimento a bola revolucionária, numa série de manifestações contínuas concentradas em redor da Praça Tahrir, mas que envolviam igualmente milhões de pessoas fora da capital.

Passadas apenas duas semanas, na sequência de uma série de ineficazes concessões parciais às reivindicações públicas, Hosni Mubarak abandonou o seu posto como presidente, reconhecendo, assim, a vitória popular. No entanto, tal como acontecera na Tunísia, Mubarak tinha realmente sido sacrificado, não como consequência da vitória revolucionária, mas como forma de manter um regime que era, em última análise, apoiado pelo Exército egípcio. Com a partida do Presidente, o Exército assumiu a responsabilidade de remodelar o Estado de uma forma mais aceitável, mas, claramente, não tinha qualquer intenção de abandonar o poder. Em vez disso, criou uma aliança informal com a Irmandade Muçulmana e apresentou um conjunto de emendas minimalistas à Constituição, que acabariam por ser aprovadas por referendo – para raiva dos radicais que tinham organizado as manifestações e que tinham expectativas de conseguir mudanças muito mais profundas. Assim, embora os movimentos sociais eficazes tenham aderido ainda antes da eclosão das manifestações, faltava-lhes a capacidade para obrigar o Exército e as suas coligações sociais a cederem perante o seu programa. Tal como as coisas estão neste momento, a revolução egípcia foi apenas um sucesso parcial.

A LÍBIA E A GUERRA CIVIL

Devido ao poder e à universalidade da televisão por satélite, a população líbia estava a par dos acontecimentos na Tunísia e no Egipto mas não é muito claro se aqueles factos tiveram ou não um «efeito dominó» dentro da própria Líbia. E também não é claro se havia ou não precursores incipientes de movimentos sociais, uma vez que a Líbia nunca adoptou o padrão de autocracia liberalizada típico dos outros estados do Norte de África. Isto era inerente à natureza do sistema político da Jamahiriya, que fora introduzido no país em 1973, dado que não tolerava qualquer concorrência à sua instituição de «democracia popular directa», expressa através dos Congressos Populares de Base e dos Comités Populares. Todos os líbios deviam participar nos Congressos, nos quais eram tomadas decisões sobre todos os assuntos de política local, nacional e internacional. Delegados mandatados transmitiam as decisões ao Congresso Geral do Povo, o equivalente líbio do parlamento. Por seu turno, este órgão mandatava o Comité Geral do Povo. Tratava-se de um órgão designado pelo Congresso, e equivalia a um conselho de ministros. Este fazia chegar instruções aos Comités Populares para se proceder à administração. Os próprios Comités Populares eram designados pelos Congressos Populares de Base.

Claro que, na realidade, a população não respondeu ao desafio político proposto pelo regime de Kadhafi. No ano 2000 menos de 10 por cento da população participava regularmente nos encontros dos Congressos e mais de 70 por cento dos líbios não acreditavam que pudessem influenciar as decisões políticas57, e é pouco provável que estes dados estatísticos tenham melhorado desde então. Como resultado, durante os anos 1980, o movimento dos Comités Revolucionários foi usado para estimular o moribundo sistema da Jamahiriya e para garantir que a tomada de decisões políticas estava em sintonia com as pretensões do regime. As actividades dos Comités Revolucionários, em conjunto com as draconianas provisões da Lei 71 de 1972, vieram garantir que seria impossível entrar em concorrência política com este sistema.

Esta uniformização também se aplicava à dimensão social da vida líbia, uma vez que a mão pesada do regime e os Comités Revolucionários se dedicavam igualmente a esse domínio, pois os assuntos sociais eram vistos como uma extensão da esfera política. Com efeito, o pano de fundo social de matiz tribal do Estado moderno líbio desempenhava também um papel político directo. Em certo sentido, a revolução líbia de 1969 poderia ser interpretada como uma vingança das tribos centrais da Líbia, tradicionalmente subservientes das tribos Saadi da região cirenaica, junto das quais a monarquia de base Sanussi, criada pelas Nações Unidas em 1951, obtinha o seu apoio. Consequentemente, eram as tribos Qadhadhfa, Maghraha e Warfalla que dominavam a estrutura política do Estado da Jamahiriya, sobretudo o movimento do Comité Revolucionário e as forças da segurança. Nos anos 1970, o regime de Kadhafi, consciente da potencial ameaça da resistência tribal, tentou marginalizar as tribos, mas não foi bem-sucedido58. Em seguida, mobilizou as tribos, com o objectivo assumido de obter o seu apoio, através da instituição da Liderança Social Popular, que criou o conceito de responsabilidade colectiva de uma tribo em relação às acções dos seus membros. Para além desta, só foi permitida a existência de outra instituição social: a atávica União dos Oficiais Livres, o órgão que instrumentalizou o golpe militar do coronel Kadhafi em 1969.

Em resumo, não havia movimentos organizados em funcionamento que pudessem ser interpretados como um espaço potencial (por mais restrito que ele fosse) para a sociedade civil. Nem havia qualquer precursor formal que se pudesse transformar num movimento social, devido à falta de um espaço social ou político para o seu eventual desenvolvimento. O único exemplo que houve surgiu em Benghazi e Darna no final dos anos 1990 como um movimento islamita extremista de oposição ao regime, o Grupo de Luta Islâmica Líbio (GLIL– Jamat Islamiyyah al-Mutaqatilah), mas a organização foi dissolvida e os seus elementos foram detidos. Até a Irmandade Muçulmana foi obrigada a viver na clandestinidade e foi sendo dizimada por detenções sucessivas. Havia, contudo, quatro factores que davam uma ideia do que poderia acontecer na Líbia se o regime alguma vez perdesse o controlo.

O primeiro foi o facto de as tribos do Leste da Líbia ainda guardarem ressentimentos em relação ao que aconteceu em 1969 em consequência da revolução: a sua perda de influência política. O regime de Kadhafi reagiu marginalizando a região cirenaica e negligenciando-a, o que, em câmbio, originou ainda mais ódio entre o Leste e Oeste do país. A Cirenaica não era a única parte do país que tinha sentido a mão pesada da desaprovação do regime. Também a Jabal Nafusa, região onde reside a população berbere da Líbia, estava sujeita à discriminação, já que o regime se recusava a reconhecer qualquer heterogeneidade cultural. O próprio Exército líbio – exterior às forças especiais de segurança interna – também era hostil ao regime devido às restrições que lhe eram impostas de modo a evitar um golpe militar e por causa do desprezo de que era alvo por parte do regime desde a derrota líbia no Chade em 1987. Neste contexto, o que interessa reter é que cada um destes grupos representava uma base potencial de surgimento de movimentos contra o regime, desde que algum deles pudesse ser convencido de que era possível derrubá-lo.

O segundo factor tinha a ver com as três grandes crises internas que o regime tinha sofrido, duas das quais na região leste e a outra na importante tribo Warfalla no Centro-Oeste da Líbia. Esta última crise teve lugar quando foi descoberto um plano golpista na cidade de Bani Walid contra o líder líbio (na verdade, o coronel Kadhafi nunca teve nenhuma posição formal no seio do Estado líbio, embora dirigisse o movimento do Comité Revolucionário). Entre os líderes do golpe incluía-se um grande número de membros da tribo Warfalli, que até esse momento se considerava ser leal ao regime. Depois do golpe, o regime tentou, sem sucesso, persuadir os chefes das tribos a denunciarem o plano e a sancionarem a execução dos golpistas. Depois disso, os Comités Revolucionários atacaram algumas facções tribais, o que proporcionou ao regime a sua inimizade permanente.

Depois, em 1996, seguindo ordens do chefe de segurança, Abdullah al-Sanussi, os guardas da prisão de Abu Sulaim, em Trípoli, onde eram detidos os prisioneiros políticos, esmagaram um motim, causando 1300 mortes. Ao fim de muitos anos, o regime acabou por admitir o que tinha acontecido e prometeu compensar as famílias das vítimas, embora nenhuma tenha sido paga. O facto de os familiares das vítimas terem ousado manifestar-se foi um indicador da fraqueza potencial do regime devido à sua impopularidade, e o reconhecimento dos eventos na prisão confirmava essa percepção. Mais ou menos pela mesma altura, eclodiu um escândalo em Benghazi relacionado com a infecção de 413 crianças com o VIH/sida no hospital geral principal de Benghazi. Embora o regime tenha tentado culpar cinco enfermeiras búlgaras e um médico palestiniano, por fim teve de aceder a libertá-los e repatriá-los para a Bulgária, em vez de os executar, que era o plano inicial para acalmar a população de Benghazi, revoltada com o incidente. Isto veio trazer mais um contributo para a impopularidade generalizada em relação ao regime, e mostrava que, apesar do seu estilo bombástico, ele era vulnerável às pressões externas e, portanto, estava enfraquecido.

Por fim, o segundo filho do coronel Kadhafi, Saif al-Islam, veio, sem querer, reforçar a ideia de que a capacidade de domínio do regime estava a perder força e que a sua hegemonia no poder podia ser posta em causa. No final do regime de sanções de Lockerbie, que foi levantado em Abril de 1999 quando o regime entregou dois líbios acusados do atentado para serem julgados num tribunal especialmente designado para o efeito na Holanda, Saif al-Islam começou a fazer pressão para se proceder a reformas internas na Líbia, apelando ao respeito pelos direitos humanos, a uma reforma da economia para encorajar o sector privado e a uma nova estrutura política. O seu pai parecia satisfeito por ele se ensaiar nas águas políticas, mas refreou-o sempre que o seu entusiasmo parecia exceder-se. Em todo o caso, as suas iniciativas fizeram nascer a esperança entre os líbios de que se estivesse a preparar algum tipo de liberalização, especialmente quando o líder mandou reunir um comité para esboçar uma nova constituição para o Estado. O projecto nunca chegou a ver a luz do dia, mas o simples facto de estas coisas poderem ser discutidas encorajava a crença de que o domínio do regime estava a enfraquecer à medida que uma nova geração começava a tentar disputar o poder.

Assim, quando as espantosas transformações nos cenários políticos da Tunísia e do Egipto tiveram lugar, já havia expectativas na Líbia, e aqueles acontecimentos foram vistos como um presságio do futuro. O regime previu potenciais distúrbios e fez saber que não iria tolerar manifestações. Enquanto isso, o coronel Kadhafi repudiou publicamente o afastamento de Zine El-Abdine e de Hosni Mubarak do poder. Também concluiu a libertação dos restantes membros islamitas do GLIL, como mostra de confiança. Estas movimentações coincidiram com uma decisão tomada por um corajoso grupo de advogados que pretendia exigir mais compensações para as famílias das vítimas do massacre da prisão em 1996. O regime recebeu informações acerca desse plano e deteve o advogado principal, Fathi Tarbel, e um escritor bastante conhecido, Idris al-Mismari, a 5 de Fevereiro de 2011. Em contrapartida, essa jogada acabou por originar uma manifestação pública em Benghazi dois dias depois, o que constituía um impressionante sinal acerca das percepções de fraqueza do regime, especialmente porque dois dos seus homens fortes – Abdullah Sanussi e Saadi al-Kadhafi, o terceiro filho do dirigente líbio – se tinham dirigido àquela cidade para reprimir quaisquer manifestações. As tropas de segurança dispararam sobre a multidão e em seguida deu-se um desenlace que ainda hoje permanece envolto em mistério: um destacamento do Exército líbio em Benghazi apoiou abertamente os manifestantes.

Por sua vez, estes acontecimentos levaram ao colapso do moral do regime na cidade: Abdullah Sanussi e Saadi al-Kadhafi fugiram. O ministro da Justiça, Mustapha Abdeljalil, e o ministro da Administração Interna, Abdulfattah al-Obidi, ambos oriundos da Cirenaica, montaram, juntos – aparentemente com o apoio tribal – um órgão administrativo temporário: o Conselho Nacional de Transição Interino. Desde 17 de Fevereiro este órgão, uma mistura de intelectuais urbanos, antigos guerrilheiros islamitas, profissionais seculares e líderes tribais, continuou a guiar o proto-Estado de ruptura que emergiu na Cirenaica. Com a ajuda da NATO, depois da decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas no sentido de proteger a população civil da Líbia, este órgão e o exército de cidadãos por ele dirigido tem conseguido manter ao largo as forças profissionais do coronel Kadhafi, enquanto outras revoltas têm irrompido em Misurata e em Jabal Nafusa para disputar o poder com os políticos que restam da Jamahiriya, agora centrada em Sirt, no coração do território da tribo Qadhadhfa, e em Trípoli.

O que é mais notório na experiência da Líbia é o facto de o regime ter perdido o controlo de metade do seu território tão rapidamente. Mas na realidade o poder na Líbia é predominantemente uma questão de território. A população da Líbia está esmagadoramente concentrada em torno de duas cidades, Trípoli e Benghazi, separadas por centenas de quilómetros de deserto. Por isso, perder o controlo de uma delas é perder o controlo efectivo de metade do país. É esse aspecto, juntamente com o facto de o regime líbio ser tão fortemente personalizado em torno da figura do seu líder, e de nunca terem sido feitas concessões ao movimento da autocracia liberalizada, que explica uma tão rápida perda de controlo. A isso há que acrescentar o modo como, durante a década passada, o regime procedeu a retiradas estratégicas que revelavam as suas fraquezas. E estas eram tão acentuadas que o regime poderia fragmentar-se quando os verdadeiros desafios chegassem.

A grande diferença entre as experiências da Tunísia e do Egipto, por um lado, e a da Líbia, por outro, deve-se ao facto de neste último caso não haver um Estado-sombra para ser preservado, porque o regime era também a sua face visível. Em contrapartida, na Tunísia o partido único abandonou o Presidente numa tentativa mal-sucedida de preservar o seu poder, e no Egipto o Exército abandonou o seu Presidente numa tentativa bem-sucedida de preservar os seus interesses.

EM RESUMO

Dado o facto de, exceptuando a Argélia e Marrocos, onde foram evitadas grandes transformações políticas, as transições nos restantes países do Norte de África estarem longe de concluídas, parece-nos pouco adequado terminar este debate com uma conclusão. Ainda não podemos saber quais serão os resultados finais das experiências dos últimos seis meses, a não ser para reconhecermos que se deram mudanças paradigmáticas. Parece-nos provável que a Tunísia venha a alcançar algum tipo de resultado democrático, ao passo que no Egipto o melhor que se pode esperar é uma versão mais liberal de uma autocracia liberalizada. E na Líbia, onde muito do futuro depende das atitudes do mundo exterior, os resultados são bastante incertos: um Estado dividido, uma democracia (e de que tipo?) ou o retorno à autocracia, todas elas são possibilidades em aberto.

No entanto, há duas notas finais a juntar a esta análise que requerem uma atenção especial. A primeira refere-se ao papel desempenhado e a desempenhar pelo islão político relativamente ao que está a acontecer; e a segunda tem a ver com a importância dos novos «media sociais» nos acontecimentos a que assistimos. De certa forma, é mais fácil responder à segunda questão do que à primeira, porque a facilidade de comunicação – e consequentemente, de organização – proporcionada pelos telemóveis e pela internet tem sido inegável. Mas, ao contrário do que têm sugerido alguns observadores, não foi um factor determinante. Ou seja, nem a tecnologia dos telemóveis nem a internet – quer se trate do Twitter ou do Facebook – foram essenciais para o sucesso das manifestações na Tunísia ou no Egipto. Com efeito, em ambos os países os dois tipos de serviço foram bloqueados pelas autoridades durante, pelo menos, parte do período das manifestações, o que não fez abrandar de forma alguma o seu crescimento.